解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

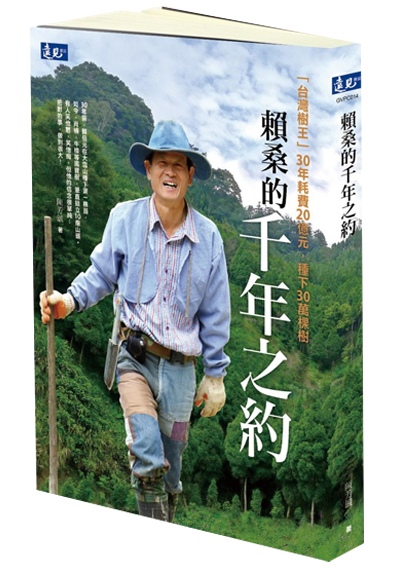

30年前,賴倍元在大雪山種下第一株苗,

耗費20億元,如今30萬棵國寶樹,筆直挺立10座山頭。

有人笑他憨、笑他痴,但他的信念很單純:把對的事,做到很大!

賴倍元先生,人稱「賴桑」。30歲開始,買地種樹。近30年來,散盡家財近20餘億,至今已於大雪山購地130餘公頃,種了30多萬棵珍貴的森林!他種樹有三不政策:不砍伐、不買賣、不留給賴家後代子孫。

賴桑出生於台中大雅鄉員林村,早年經營運輸服務業、倉儲、貿易等事業。民國75年起,他深感台灣森林面積逐年減少,加上對於樹林強烈且濃厚的執著與深愛,遂於人生壯年之時,退居各項事業幕後,全心從事造林運動。

賴桑的林場原先為垃圾山、梨園、梅園、檸檬園、橘子園、柿子及荒廢許久的香蕉林等。經他整頓、改造後,種植樹木的種類有台灣肖楠、台灣櫸木、台灣紅檜、五葉松、雪松、九穹、牛樟樹、櫻花等上百種樹種。

長期種樹後,復育的真實案例也出現了:樹木行光合作用時,將水蒸氣排放到空氣中,形成雲霧,而水蒸氣累積到一定密度,則會開始降雨。當水來了,生命也就誕生了。不僅山櫻花和保育類昆蟲都來了,連大冠鷲、山豬等食物鏈頂端獵食者也一一現身。

30餘年來,賴桑對造林運動的熱誠不減,被朋友戲稱「樹癡」,他畢生最大願望是:「在我回去之前,要留下50萬棵「活的」森林大軍。」堪稱是根留台灣、森愛台灣的典範人物。

推薦序 還一塊綠地給地球 劉明雄

編者序

楔 子 給未來世代的人們

第一章 種樹的男人

01大雪山,森林

02堅持,為大地留一片森林

03山上的一日

04森林裡的牛仔

05做對的事,種對的樹

第二章 抑鬱的「屘仔」

01睡牛欄的日子

02格格不入的貨運小開

03夾縫中求生存

04仰望神木 看見希望

第三章 禿山上的憨人

01買下一座,垃圾山

02荒山開墾,花錢如流水

03不敢抬頭的日子

04不被了解的苦悶

第四章 夢想的支柱

01賴桑背後的女人

02半夜的眼淚

03家庭瀕臨崩解

04二十年沒有朋友來訪的家

05為了種樹 嚴謹自律

第五章 當樹苗長成森林

01賴桑的種樹學

02只有最好的,才能最久

03森林裡的生命小故事

04山櫻花與血斑天牛

05大自然之母--水源來了

第六章 桃李不言,下自成蹊

01接待訪客

02賴桑,你出名囉!

03企業家來訪 投入種樹行列

04森林裡的聊天學習法

05堅持,世界都會為你讓路

第七章 千年投資學

01賴桑的「價值投資」心法

02帶人,要先帶心

03熱情、認真提攜後輩

04目標導向+縝密流程規劃

第八章 開啟美好的傳承

01樹,把全家人牽在一起

02孩子回家接續父業

03綠循環的起點:雲道咖啡館

04分享森林的味道

05賴桑的千年之約

附 錄

賴桑語錄 關於他的信念、他的話

賴桑大事記

採訪後記

還一塊綠地給地球

二○一三年,偶然在Facebook發現一則關於一位「種樹的男人」的故事。點下後驚訝發現,我十年前構思的「種樹還地球」主張,早在二十八年前,這位「賴桑」就已經付諸實踐。

我著迷了,繼續研究他的網站和Facebook粉絲團,這才知道,早在多數人仍徬徨迷惘的三十歲,賴桑就立定志向要種樹。

我立刻決定要拜訪這位奇人。聯絡了幾次,終於確定拜訪時間。去時正值隆冬,氣溫不到十度。賴桑第一句就問,「你來做什麼?看熱鬧嗎?」

他說話很直接,有些句子也滿有意思的,比如他說,種樹是「天天漲停板」,也「免勞保、不罷工、無遣散費」,都是向大自然學習後的體會。他不厭其煩地對上山訪客重複這些主張,很像一位傳播理想的宗教家。

他將種樹,比喻為百年、千年的事業。有一次,賴桑開心地讓我看一株二十年的紅豆杉,竟不到一個小孩的手臂粗。

「這樹成材要多久啊?」我大吃一驚!

常理推測,一個人做事若是為個人物欲享受,一定會選能立刻獲得成果的事,不會做兒孫輩才能蒙其利的事。由此可知,賴桑種樹不是為販賣,而是為了環境、為了後代子孫。

拜訪賴桑時,技嘉科技總部大樓的「生態屋頂」剛完工半年多。原本三百坪灰撲撲的水泥屋頂,經過一個月防水測試,鋪上泥土、水庫淤泥回收燒製的植生陶石等,再種上一層草皮,養護三個月後,才全面開放。各部門都認領了一小塊「田」,種植喜歡的蔬果或植物。

專家統計,共有一百多種植物、一百八十多種物種,大至近五十公分高的黑冠麻鷺,小至蚯蚓、大肚魚,都在這片屋頂森林中共存。

技嘉正推動將「生態屋頂」納入建築法規或獎勵投資。現在只有技嘉的三百坪,有法源後,日後可能會擴張成三萬坪、三十萬坪。我們做這些事也不是為了形象或媒體報導,而是要發揮影響力,使小愛變大愛,讓更多人一起參與。

在我的理想中,如果台北市家家戶戶都擁有這樣一座「生態屋頂」,就可以形成一條「綠色廊道」。屆時,被都市阻隔的昆蟲、鳥類與種子,就可以把這些城市裡的綠洲當作休息站,自由遷徙。說不定,北投的種子就可以飛到新店來,土城的鳥類也可以飛到南港去。因為都市化而被割裂的生態圈便能重新連結,使動植物擁有更多棲地。

從經營效益來看,我的辦公室在「生態屋頂」下一層,冷氣不再像以前那樣,需要開很強。有學生來「生態屋頂」做實驗,發現有植被與泥土的地面不會蓄熱,溫度比水泥地屋頂低很多。水泥地的另一個問題是,因為無法像土壤那樣吸收水分,雨一降下,沒有緩衝就直接流入河川,導致堤防愈築愈高,還是無法防止豪雨成災。

數千年前,大禹治水便告訴我們,防堵無效,疏通才可行。為什麼我們不換個方法,還一塊綠地給地球,看看結果是否會不同呢?

我是基隆鄉下長大的孩子。小時候,母親在陽台與屋頂上種了許多菜,幫人撿柴、採菜維生的阿媽,也經常帶我去後山撿野果、採青草藥。因為在自然中長大,我很早便明白,人,最終還是要回歸自然。

因此,技嘉科技立業宗旨有八個字:創新科技,美化人生。「創新科技」是指營利事業,「美化人生」則是公益事業,兩者不能偏廢其一,一定要平衡。一味重經濟發展,會犧牲生態環境;只主張環保,企業也無法健全發展。

我還在構築營利與公益平衡的夢,賴桑卻已完成了他的夢想。因此,我鼓勵賴桑出書,讓千百年後的子孫都能知道他的故事。

遠見雜誌官方網站:http://www.gvm.com.tw/

前進的動力

1986年,兩岸關係仍然嚴峻,世界趨勢變化愈形複雜且快速。就在政治、經濟、社會、文化各方面都迅速變化的環境下,《遠見》於7月正式創刊。

創辦人高希均教授指出,創辦《遠見》的宗旨有二:

第一,是傳播國際知識,包括不同的領域、主題及人物,使中國人瞭解國際社會中的世界觀。因此,《遠見》的英文名字是:Global Views。

第二,則是要提倡遠見,期盼透過媒體的報導,能夠讓讀者揚棄個人的偏見與一己的短見,代之以爭千秋的遠見。這就是取名為《遠見》的原因。

為實踐這樣的理想,《遠見》雜誌始終以「傳播進步觀念」為己任,為讀者洞察趨勢,探索未來方向。透過嚴謹專業精神和流暢生動的文字,致力於普及國際知識,提升進取的世界觀。

內容方面,以國際及兩岸間重大的趨勢、重要人物、重大事件為主要取材方向。經過專業編輯採訪、分析、比較出來的國際趨勢,是知識性的、觀念性的,更是啟發性的,提供讀者掌握世界趨勢、瞭解自身處境和借鏡他人所長的世界觀。

關心世界之外,《遠見》同樣關心台灣的現在與未來。藉由觀察、採訪、民意調查,深入分析報導台灣社會的大脈動,提供與世界趨勢互相映照、反思的平台,希望能夠用財經知識拓展前瞻視野,以人文養分積累素質品味,成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

2015/01/26

BGVPC014

遠見雜誌

平裝

17*23

彩色

9789869057073

256

400