如果現今父母輩的感受,是看不慣時下年輕人大多不懂得惜福,往往都以自我為中心,不願意吃苦與承擔責任,那麼很抱歉,錯的不僅是年輕人,整個養大年輕世代的父母、長輩,他們更必須率先自我檢討、調整。

在貧窮的布國領悟台灣的「貧窮」

只是,對台灣的年輕人來說,去體驗布吉納法索的貧窮,到底有何價值? 原來,當他們遠赴非洲,往往就能找到位於自己心底的「開關」,好打開一種新作用。

雖說惻隱之心、憐憫之心人皆有之,但我們這顆「心」,還是需要被觸動才能作用。否則一直生活在台灣,在富裕的環境中長大,便很容易問出「何不食肉糜」的問題!投身教育超過四十個年頭、至今仍是臺大特聘教授的前臺大副校長陳泰然便頗為擔心,過往台灣曾有一段期間富裕得「太快」了。

「太快指的是,五十年前,我們比現在的布吉納法索還窮,人均GDP才剛突破三百美元;當然,很慶幸半個世紀過去,我們的所得連年快速成長,但重要的人文素養、教育理念等,卻沒能一併跟上…」陳泰然舉例。五十年前的台灣社會,雖然窮,但家長很敬重老師;如今,家長口袋滿滿了,心態卻變了,常會認為:你們當老師的,賺得比我還少、見識也沒我多,那你懂什麼? 我的孩子為什麼要聽的?

在這樣的心態下,根本看不見教育或人文真正的價值所在。

陳泰然更一針見血指出,如果現今父母輩的感受,是看不慣時下年輕人大多不懂得惜福,往往都以自我為中心,不願意吃苦與承擔責任,那麼很抱歉,錯的不僅是年輕人,整個養大年輕世代的父母、長輩,他們更必須率先自我檢討、調整。

曾經 關懷貧窮與比自己更窮的人

陳泰然出生的一九四五年,那時的台灣還比不上現今的布吉納法索,但他卻很慶幸,自己曾親身看過長輩們如何面對貧窮,以及如何對待比他們更窮的人們。

陳泰然回憶,他兒時念的是台中鄉下的龍井國小,直到小學三年級,他們才頭一回親眼見到「車子」! 那時眼見車輛開進學校,所有同學都樂極了,每個小孩都追在車子後面跑,那是現今難以想像的台灣。

在他成長的五○年代,村莊間的重要信仰活動[ 迎媽祖] ,曾讓陳泰然看見重要的一幕。原來那年頭,當「媽祖出巡」進入他們的村莊時,同時也會有百來位乞丐隨著[ 媽祖] 來到村子,而村裡的長輩並不會嫌棄地趕走這些乞丐,反倒是滿滿的人情味,訓練有素地分配哪一家提供盥洗居住、哪一家提供飽餐一頓等等,大夥合力照顧這些弱勢乞兒。

不只美好 更遇見布國的酸苦辣

「像我們家,就曾經住過乞丐啊! 五十年前,人人都窮,但我們的父母一來不喊窮,二來還會去幫助那些比我們還窮困的人。這些耳濡目染實在太重要了!」陳泰然感嘆,半個世紀過去,其實台灣的貧富差距更大了,但現在的父母卻把子女保護得「太好」,反而讓年輕人根本不認識貧窮,也看不見父母輩幫助弱勢,那麼即便年輕一代是富裕成長,但於溺愛之下,他們的心靈深處肯定貧窮。

「這也是為什麼,投身落後地區當志工的年輕人,往往是帶著心中滿滿的富足回國,」陳泰然更表示,過往他所陪同的國際志工活動,一定會讓回國的年輕志工擁有一個舞台或空間,發表他們的感受心得。這個發表的過程,其實是一個轉換的過程,幫助年輕志工把心中一時的感受,變成更具價值的思想或信念,好對人對己,都能發揮更大的價值。

然而,即便能帶回滿滿收穫,也別天真地以為,在布吉納法索遇見的一切,都是那麼單純美好。

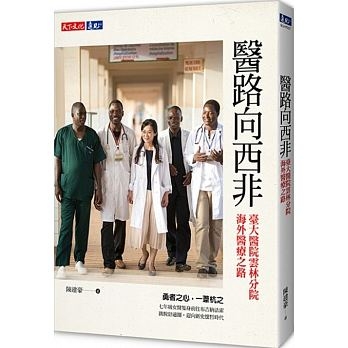

【書籍資訊】

《醫路向西非》