解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

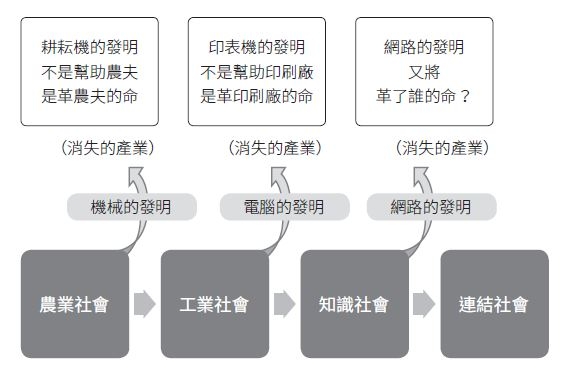

彼得.杜拉克發現,當人類從農業社會進入到工業社會時,許多職業消失了,也出現了許多新的職業。想想看我們現在許多的工作內容與職稱,都是農業時代所沒有的,像是農業時代不需要電腦工程師、程式設計師、品管工程師、公關發言人、業務、人事、策略、行銷等工作,這些工作職稱都是工業革命後才產生的。

圖片來源:pixabay

當大家都認為「互聯網是來幫助工業時代」的時候,我卻不這麼認為,我認為「互聯網正在革工業時代的命」。

彼得.杜拉克發現,當人類從農業社會進入到工業社會時,許多職業消失了,也出現了許多新的職業。想想看我們現在許多的工作內容與職稱,都是農業時代所沒有的,像是農業時代不需要電腦工程師、程式設計師、品管工程師、公關發言人、業務、人事、策略、行銷等工作,這些工作職稱都是工業革命後才產生的。

農業時代的工作雖然繼續存在,但是對經濟的影響力愈來愈小。像是還是有人繼續演歌仔戲,但被稱為國寶級人物;還是有人繼續在種田,繼續在做手工藝品,但是都是在民俗技藝表演時才出來的一些活動。

原本以為耕耘機是來幫助農夫的,結果卻是來革農夫的命,因為有了耕耘機,我們就不需要這麼多農夫了。耕耘機是機器,是工業時代的發明,不是來幫農業時代的產業,而是要將農業時代的工作,轉型成工業時代的模式。同理,互聯網是第二曲線時代的發明,也不是來幫助工業時代的產業,而是要革許多工業時代產業的命,好帶領人類社會,進入第二曲線時代。

達爾文的演化論強調,當生態環境改變時(由農業到工業時代),許多物種(產業)將會瀕臨絕種,但是也會產生許多新的物種(產業)。當人類社會進入第二曲線時代時,是否也有許多產業會消失,同時也會衍生出許多新的產業?

那麼,哪些產業會消失?哪些產業又會興起呢?隨處科技又扮演怎樣的角色呢?未來的趨勢很難預測,但是有一些跡象是可以依循的。

一個可以依循的跡象是1991 年諾貝爾經濟學獎得主寇斯教授(Ronald Coase)的交易成本理論。這套理論強調,一個企業規模的大小,取決於比較某功能企業自己擁有的成本與市場取得的成本,如果市場取得的成本(交易成本)較低,企業的規模就會縮小,如果交易成本趨近於零,組織部門可能就會消失。

互聯網的出現,降低的不只是企業的營運成本,更是客戶的交易成本,所以終究會造成一場天翻地覆的改變。