獨處不是逃離生命,逃離衰老的過程,逃離自己的感情。剛好相反。現在是整理、曝曬、超越的時候,是丟開昨日的負擔繼續下一程旅途的時候。

圖片來源:unsplash

孤獨是一座新的老人修道院。

生命中的孤獨,有時候是有意的抉擇。畢竟,現在有愈來愈多不同年紀的獨身者,自己一個人住。他們喜歡獨立行動的自由。他們想要有個地方完全屬於自己,而且全由自己打理。

他們正在從事一份以後有助於自己履歷的工作,因此單獨居住,直到這個職位引領自己去往另一個城市做另一份工作。也可能,他們正在過渡期,例如,介於跟父母同住和自己成家之間的空檔。獨處不是最後這種人的生活方式。

然而,老年的孤獨,往往不是自己的選擇,它的來臨由不得自己。然而,它毫無林中木屋的羅曼蒂克的心中圖像,也不像大城市裡一戶無隔間的公寓,或是某座海灘旁的高級住宅。

現在,它只是一棟空房子,或是老人平價住宅的一間小獨處公寓——隨著核心家庭的興起,這是今天非常盛行的現象。

如今,大部分家庭已經很少有小孩會在自己長大的社區或城市裡繼續居住。大企業是罪魁禍首。問題在於我們經常把獨處跟寂寞和隔絕混淆。隔絕是指跟世界斷了聯繫,起因非我們所能控制;例如,別人不跟我們聯絡,不管我們多努力的找他們。

也許,我們住在主流社會之外,在草原上的一座農莊裡。我們病得太重,走路不方便,太害羞,太氣憤,離大家太遠以至於無法有任何社交活動。

換句話說,隔絕指的是跟周圍的世界不是隔離就是異化。獨處,則很不一樣。獨處是種選擇。是為了跟自己在一起而決定自己一個人過。為了靈魂之故,我們尋求獨處。

即使很容易找到別人,我們仍然找時間給自己,把世界擋在外面,全心貫注於自己的內在,而不跟周遭發生的一切事情糾纏。

獨處使我們通向一個奇妙的世界,那個世界沒有雜音、沒有長物、沒有社交漩渦。至少有那麼一會兒,足以讓自己沉浸於簡簡單單的存在的幸福。

當外在世界的喧譁與噪音、壓力與打擾都安靜下來,那麼我們就跟自己在一起了。於是,外界的安靜促成我們走入內在。

獨處中,我們等待所有雜音靜下來,以便發現自己真正在想的事,在對自己說的事,後者通常壓在他人一層層的意見之下,以至於心中的話可能窒息。

獨處丟出我們多年以來積下的殘渣廢物,讓我們找到那個安穩深邃的地方,使衰老成為生命如此安詳的部分。

在靈魂的正中央,沒說出口的,積得最厚最深。這兒有老早以前我們不肯讓自己去想、可是又不能不想的那些想法。這兒也有我們從來不曉得自己擁有的想法。

現在,獨處中,我們有機會拿出它們,在心中翻過來翻過去,仔細看看,擁有它們——或是跟它們脫離關係。就這麼定下來不再反悔。它們在我們心中一直大聲疾呼要求達成某種和解,不是跟別人,而是跟我們自己。

舊日的怒火值得嗎?那個損失,從長遠角度來看,真的是個損失嗎?假使我們沒去做想做的事,那麼我們在另外哪個方面得到了發展?是獨處讓我們跟自己握手言和,也跟如今已經逝去的生命握手言和。

我們發現自己以新的方式跟過去重新取得了聯繫。我們現在超越了過去,不再覺得受傷了,不會再被侮辱了。不管我們做過什麼,不管生命中我們到過哪裡,現在我們之所以是我們,都是基於這個過去,因此更加堅強也說不定。

在這口自我的深井裡,尚未完成的自我、真正的自我,就在那裡等待我們注意。沒錯,過去的,我們一點也不能改變——只有對待事情的角度可變。沒錯,現在既存的,我們能改的不多——只有對待事情的角度可變。假如我們內在還有什麼尚需奮起克服,此刻就是奮起克服的時刻。

獨處不是逃離生命,逃離衰老的過程,逃離自己的感情。剛好相反。現在是整理、曝曬、超越的時候,是丟開昨日的負擔繼續下一程旅途的時候。

【書籍資訊】

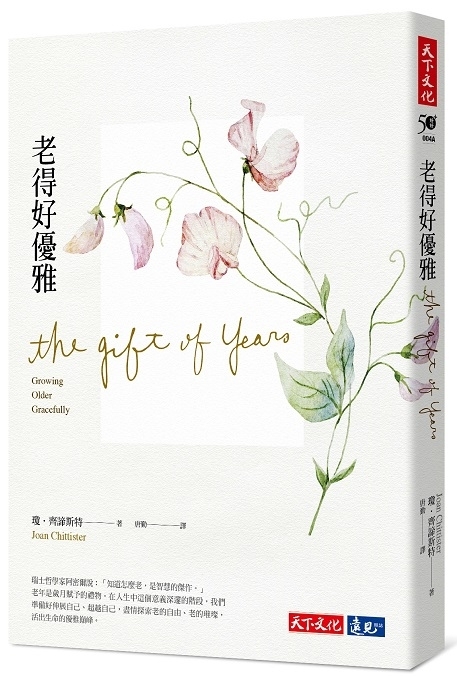

《老得好優雅》

出版日期: 2018.06.08