解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

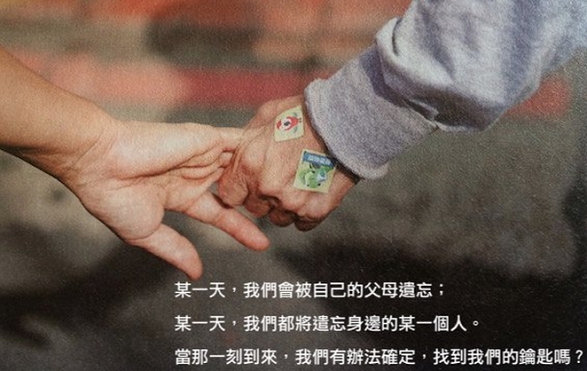

某一天,我們會被自己的父母遺忘;某一天,我們都將遣忘身邊的某一個人。當那一刻到來,我們有辦法確定,找到我們的鑰匙嗎?

在養護中心裡,我很常聽到家屬彼此詢問「那一天到了沒」。原本以為他們指的是失智長輩去世的那天,後來才知道,「那一天」不是長輩辭世那天,而是有一天,你的爸爸媽媽突然轉過頭來,看著你很久很久,然後問:你是誰?

當父母問你「你是誰」,對子女而言是很震撼的;幾十年來所建立的父子母女關係,瞬間一次歸零。我後來才知道,那種記憶徹底抹除的深刻痛苦,比生命的辭世還令人難受。但不幸的是,罹患失智症後,那一天,一定會到⋯⋯

影片結尾,景珍奶奶的女兒陪她去墓園祭拜亡夫。去的時候景珍奶奶原本還記得,但一伏在墓碑前,她以為過世的是自己的媽媽,哭得昏天暗地;然後一走出來,她又忘掉了。

後來母女倆走在山路上,女兒問她:「徐景珍是誰?」

景珍奶奶一開始回答她:「徐景珍是我哥哥。」

女兒又問:「那妳叫什麼名字?」

景珍奶奶回:「我是徐景珍。」

走了幾步,女兒又問:「那,我是誰?」

景珍奶奶回:「妳⋯⋯是徐景蘭。」她把女兒當成自己姊姊了。

但女兒也只「哦」了一聲,應了聲好,牽著媽媽繼續往前走。

那時我莫名起了一陣激動。景珍奶奶入住養護機構已經一年多了,她的女兒在這個時刻,在媽媽還在身邊時,找到了一把和失智媽媽溝通的鑰匙。她沒有糾正她,強迫她,沒有強調她是誰、自己是誰,而是接受媽媽給的任何答案,和她交談⋯⋯

某一天,我們會被自己的父母遺忘;某一天,我們都將遣忘身邊的某一個人。當那一刻到來,我們有辦法確定,找到我們的鑰匙嗎?

摘自楊力州《青春》

故事背景:楊力州紀錄片《被遺忘的時光》