解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

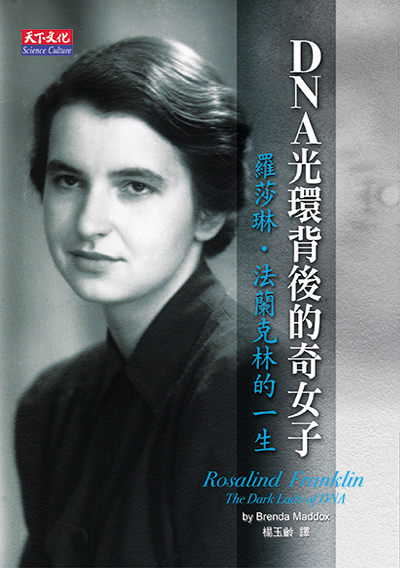

羅莎琳.法蘭克林所拍的第五十一號DNA照片是「有史以來拍得最漂亮的X射線照片之一」。在她不知情的情況下,照片流到華森手上,他一眼看出這是DNA螺旋的明證。

華森與克里克於1953年解開了雙螺旋結構,堪稱二十世紀生物學最重大的發現。克里克後來寫道:「我們之所以能摸索出DNA的結構,是基於韋爾金斯、法蘭克林以及與他們合作的人員所提供的X射線圖形……」

1962年,華森、克里克與韋爾金斯因而榮獲諾貝爾生理醫學獎。然而,一般人仍不知道羅莎琳是誰。

直到1968年,華森發表自傳《雙螺旋》講述這段歷史,把她化身為名叫「羅西」的壞脾氣女學究。 但羅莎琳已於1958年因卵巢癌早逝,無法為自己辯解。本書還原她的真實面貌——美麗又有天分、勇敢卻又敏感;讓她重新為世人所認識。

★2003年英國 Marsh 傳記獎。

★2002年英國 Whitbread 傳記獎決選。

★2002年美國《洛杉磯時報》科學及科技書獎。

序曲 黑暗女郎傳奇

第一部 成為科學家

第一章 大衛王的後裔

同時身兼英國淑女與猶太人所造成的異常處境,影響了羅莎琳一輩子。

第二章 聰明得嚇人

在那個年代,女性要是聰明過人,只會令自己尷尬。

第三章 曾為「聖保羅女生」

聖保羅女中對於有上進心的聰明女孩再適合也沒有了。

第四章 永不屈服

建於中世紀、擁有僧侶傳統的劍橋大學內,女生終究還是異類。

第五章 煤炭裡的孔隙

羅莎琳的博士論文研究,為何有些類型的煤炭不容易被水或氣體滲透。

第六章 河左岸的女子

喜歡分析怪異晶體又親法的羅莎琳,來到了法國的中央化工實驗室。

第七章 從塞納河到河濱大道

如果妳想將擅長的X射線技術應用到生物學上,到倫敦國王學院來是滿有利的。

第二部 跨過界線

第八章 生命是什麼?

二次大戰之後,基因的祕密成為科學界最熱門的主題。

第九章 加入馬戲團

國王學院的「藍德爾馬戲團」裡頭雜七雜八,什麼人才都有。

第十章如 此滑稽的實驗室

克里克和華森融洽的程度,就像羅莎琳和韋爾金斯不合的程度一樣強烈。

第十一章 較勁

羅莎琳的第五十一號照片是當時最清晰的B型DNA照片,顯示DNA是螺旋狀的。

第十二章 大發現與再見

一九五三年二月二十八日,克里克衝進老鷹酒吧,宣布他們發現了生命的祕密。

第十三章 黯然退場 大發現剛剛登場,加上一連串暗地進行的運作,羅莎琳的離去顯得更加不起眼。

第三部 調整方向

第十四章 DNA的鄰居

辦公室在小閣樓裡,攝影機安置在會漏水的地下室,她開始研究菸草嵌紋病毒。

第十五章 啊,親愛的美國

在美國,由真正一流人才形成的菁英團體,水準遠高過她在英國碰到的。

第十六章 新朋友與新敵人

她需要可以幫忙突破思考模式、指出眼前證據、督促她更上一層樓的合作夥伴。

第十七章 延期離開美國

若真有所謂的雙面羅莎琳,美國人看到的,確實是明亮的那一面。

第十八章 私密的與公開的

那時,癌症並不是能隨意說出口的字眼。羅莎琳的組員也不知道她到底生什麼病。

第十九章 透澈與完美

她的一生,相當於一心一意獻身科學研究的最佳典範。

尾聲 身後事

《雙螺旋》這本書在她身後才出版;而她已無法為自己辯白,終至遭到世人的誤解。

誌謝

布蘭妲.馬杜克斯

我們馬上就注意到,我們所假設的這種特殊配對方式,指示出一條可供遺傳物質複製的機轉。

一九五三年四月刊登在《自然》(Nature)期刊上的這段話,非常著名,也非常含糊低調,它解釋了克里克和華森如何發現雙螺旋的意義,也就是DNA分子如何藉由自我複製這個動作,將遺傳物質由老細胞送入新細胞。另外還有一段話,出現在一九五三年三月七日的一封私人信函中,也很著名:「我們的黑暗女郎,下週就要離開了。」

對於收信者,劍橋大學卡文迪西實驗室(Cavendish Laboratory)的克里克來說,「黑暗女郎」係指何人,不需要再說明。因為寄信給他的朋友,倫敦大學國王學院生物物理部門的韋爾金斯,已經對他怨嘆了兩年,關於他那絆腳的女同事羅莎琳.法蘭克林。

現在,羅莎琳終於要放棄國王學院,轉往另一所柏貝克學院(Birkbeck College),而韋爾金斯深信自己一定能和克里克及華森(與克里克一道研究的美國青年),一同解開DNA的結構之謎。然而一切都太遲了。等到韋爾金斯這封信寄達劍橋大學,那兩個名字將永遠相連的人,已經在觀看他們完工的模型,模型裡那份簡潔,等於在向他們昭示:他們已經發現了生命的祕密。

但是,若沒有「黑暗女郎」,那位當年三十二歲、韋爾金斯滿心期待她趕緊離開國王學院的生物物理學家,華森和克里克還能夠做出這項發現嗎?羅莎琳的研究數據,在她不知情的情況下,輾轉迂迴流入他們手中,成為這項大發現的關鍵。由於華森瞥到幾眼她所做的DNA的X射線照片,而獲得了最後一股推進力,將他與克里克一舉推上顛峰。從她的筆記本看來,很顯然,要不了多久,原本她自己就可以登頂的。

然而,如此一來,勝利變成他們的了,不屬於她。除了同領域的少數人之外,外界並不知道誰是羅莎琳.法蘭克林,直到一九六八年,華森發表自傳《雙螺旋》(The Double Helix),用他那傑出流暢的個人敘事方式,講述這段歷史,羅莎琳才出現在世人的眼前。書中的她,是一個叫做「羅西」的可怕女人,一個壞脾氣的女學究,暗中屯積著數據,長相嘛,要是摘掉眼鏡,把髮型弄得時髦點,或許還算漂亮。

但是,對於當年春天延攬她進入柏貝克學院,之後又看著她度過五年快樂且產量豐碩時光的知名物理學家柏納(J. D. Bernal, 1901-1971),他眼中的羅莎琳,卻有著完全不同的形象。他在《自然》期刊上描述:「就科學家而言,法蘭克林小姐最特殊的是,她所做的每件工作都極端透澈與完美。她所拍攝的照片,可以列入有史以來拍得最漂亮的X射線照片之一。」

可惜,柏納這段話是悼辭。羅莎琳的生命,因為卵巢癌,於一九五八年匆匆結束,她才三十七歲。過世這年,是華森、克里克和韋爾金斯因發現DNA結構獲頒諾貝爾獎的前四年;也是她被一本書醜化的前十年,也因此,她已無法開口為自己辯白。

自從華森的大作出版之後,羅莎琳便搖身變成女性主義者的象徵、分子生物學界的普拉絲、成就男性光環的女性犧牲者。雖然這方面的迷思,試圖要對她做出一些補償,但是對她卻不見得有利。除了待在國王學院那二十七個月的不快樂時光外,她的一生,還有太多其他的事物,遠較那一小段歲月來得複雜、豐富且充滿活力。

她在三個不同的科學研究領域裡,博得國際好評,但同時,她也是一位熱愛旅行、愛交朋友、講究衣著、懂得美食而且政治意識強烈的人物。對於她那顯赫的英籍猶太裔家族,她也從未怠忽自己的義務,始終是一名忠貞、甚至戰鬥力十足的成員。

從十六歲起,立志做科學家的羅莎琳,曉得自己的條件,曉得自己必須做哪些努力,更曉得自己的方向在何處。打從童年起,她就懂得奮力將自己擁有的條件優勢,拿來配合她的目標。她發現人生並不輕鬆——身為女性、身為猶太人,以及身為科學家。

她身邊的許多人也同樣發現,和她相處並不輕鬆。然而,鑑於以下幾個理由:她保有諸多堅貞不移的友誼,諸多對她心悅誠服的同事,滿溢在她信件中的生命力,以及即使時間長度加倍、依舊堪稱傳奇的科學發現生涯;我們可以說,她這一生是成功的。

輔仁大學生物系畢業。曾任《牛頓》雜誌副總編輯、《天下》雜誌資深文稿編輯。目前為自由撰稿人,專事科學書籍翻譯、寫作。

著作《肝炎聖戰》(與羅時成合著)榮獲第一屆吳大猷科普創作首獎金籤獎、《台灣蛇毒傳奇》(與羅時成合著)獲行政院新聞局第二屆小太陽獎。

譯作《生物圈的未來》獲第二屆吳大猷科普譯作首獎金籤獎、《消失的湯匙》獲第六屆吳大猷科普譯作銀籤獎、《大自然的獵人》獲第一屆吳大猷科普譯作佳作獎、《小提琴家的大姆指》獲第七屆吳大猷科普譯作佳作獎、《雁鵝與勞倫茲》獲中國大陸第四屆全國優秀科普作品獎三等獎。

另著有《一代醫人杜聰明》;譯有《基因聖戰》、《大腦開竅手冊》、《幻覺》等數十冊(以上皆天下文化出版)。

2004/12/29

BCS094

天下文化

平裝

14.8×21cm

黑白

9864174142

408

535