解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

這本書,不是在重溫自己的先見之明,而是在反映不幸言中的痛楚。十年已去,人民冷漠依舊;台灣這十年像日本一樣,是失落的十年。

國民黨失去了政權,正如十年前我就已經直率地指出:「國民黨內部失敗的種子,今天已經擴散到難以收拾。」

二○○○年五月,民進黨執政。可惜政治掛帥、政策空轉、經濟蕭條、信心衰退,台灣正在被邊緣化中;對岸的大陸經濟在這十年中,因持續改革與開放,也正持續成長。

十年前,我已經指出:台灣的根本危機,在人民的「冷漠」;十年後的今天,解決台灣危機的根本之途,只有靠人民的「反」冷漠。──高希均

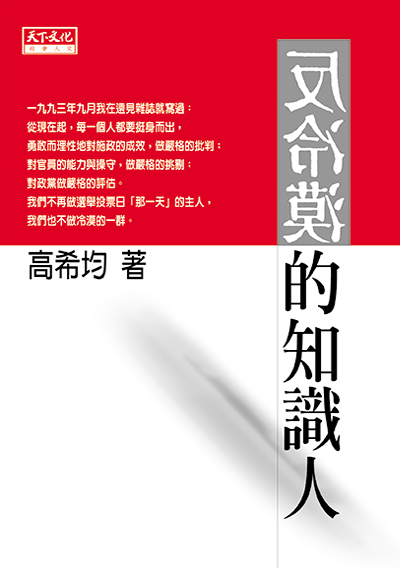

擁有經濟學家、教授、出版人三重身分的高希均,長期關心台灣社經發展局勢,多年來教學著述,文章散見遠見雜誌、聯合報、人間福報等各大媒體,他一本知識份子的憂國憂民,以「冷靜的腦,溫暖的心」,針砭時事,對國家人民提出建言。本書集結高希均近年文章,內容針對知識經濟、社會領袖、政治人物以及兩岸僵局提出前瞻觀點及大格局,值得你我深思。

代序 十年冷漠,唯有反冷漠 高希均

第一篇 對知識經濟的崛起不能冷漠

新世界、新經濟、新策略

提倡「有靈魂的」知識經濟

認清十歲左右的「新經濟」

科技財富與人類福祉

知識經濟的核心理念

新經濟的頓挫

燕子,不會飛向麥當勞關閉處

成功是失敗之母

第二篇 對知識領袖的影響不能冷漠

楊振寧:跨世紀的大科學家

張忠謀:堅持理念與嚴格自律

曹興誠:推動正、實、迅、慧

陳長文:追求完美的平衡

盧正昕:開明專制、強勢領導

鄭寧華:追求企業與社會雙贏

潘燊昌:敢與眾不同的保險奇才

第三篇 對人文思慮不能冷漠

一架軍機換一個翻譯中心

大學、大樓、大師,不如大格局

打造國際一流大學

追求優質生活

提升人的品質

「濫」無處不在

在風雨中展現豪情

台灣向上提升的起跑點

腦力與理想的交集

二十年來的堅持

第四篇 對李前總統的負面示範不能冷漠

需要戒急用忍的,是南向政策

不可取的「大愛」

大討好與小討好

退休後的李總統要做什麼?

該倒的,就讓它們倒下去

李總統的最後機會

自認「萬能」到公認「萬萬不能」

第五篇 對陳總統的言行不能冷漠

新總統的歷史性機會

三個「三分之一」拖垮了台灣

台灣經濟的四重夾殺

台灣經濟如何再現生機?

經濟是真正不可動搖的國本

兩個台灣

陳市長給陳總統的諍言

陳總統的最後一張王牌

唯有行動,才有結果

從政者不會變成天使

第六篇 對兩岸僵局不能冷漠

走過矽谷、台灣、大陸的警覺

赴大陸投資是自殺行為?

大台灣正走向小角色

從無祖國到無國界

台北大愛,北京大度

從上海回來再看「戒急用忍」

對大陸經濟前景為何有重大分歧?

歐盟vs.大中華經濟圈

第七篇 對親情與家國不能冷漠

盡讀書人的責任

八張機票

吻別母親

人生的時鐘正向東移

反冷漠的知識人

高希均

用這篇短文作為這本書的代序,不是在重溫自己的先見之明,而是在反映不幸言中的痛楚。它發表的時間距今剛好十年,現在一字不動地重新刊出。

十年已去,人民冷漠依舊;否則最近又怎會有紅十字會總會長陳長文及國際扶輪第三五二○地區蔡有成、趙六星先生等人所發起的「反冷漠運動」?

十年不算短,再能幹的美國的總統,也只能做二任八年。台灣這十年像日本一樣,是失落的十年。國民黨失去了政權,正如十年前的文中就已經直率地指出:「國民黨內部失敗的種子,今天已經擴散到難以收拾。」

二○○○年五月,民進黨執政。可惜近三年來,政治掛帥、政策空轉、經濟蕭條、信心衰退,台灣正在被邊緣化中;對岸的大陸經濟在這十年中,因持續改革與開放,卻正持續成長。

十年前,我已經指出:台灣的根本危機,在人民的「冷漠」;十年後的今天,解決台灣危機的根本之途,只有靠人民的「反」冷漠。

台灣的根本危機在哪裡?在人民的冷漠(一九九三年九月號遠見雜誌)

不是危言聳聽

台灣的政治鬥爭一波接一波;台灣的選舉一年接一年;在法治與民主二者都殘缺下,台灣的不確定感一陣又一陣地加深;台灣的危機一層又一層地擴大;台灣的二千萬人民一天又一天地陷入民意受到重視,民意受到忽視的迷惑之中。

這不是危言聳聽,這是一九九三年台灣的寫實。

當政界與商界居高位者,時時刻刻在赤裸裸地爭權奪利之際,其結果就是慢性地、公開地在謀財害命──謀自己之財,害國家之命。

台灣「經濟奇蹟」所放射的光芒已日薄西山;所號稱的「政治奇蹟」工程,在構建的中途就頻頻偷工減料、弊病百出。

愛護台灣前途的人、關心中國命運的人,應當要一起來認真探討當前台灣的危機。

六項衰敗的因素

從一個政權的興亡到一個國家的盛衰,近代歷史所顯示的事實是十分明確的:

(1)施政與民意相違背,人民的生活未有改善。

(2)政府部門(包括國營事業)貪污腐敗,社會公平與正義消失。

(3)高層官(包括民意代表)勾結、貧富差距擴大。

(4)當權者獨裁攬權,民主、法治難以建立。

(5)政府肆無忌憚、擴張軍力。

(6)社會福利支出過於龐大,發生嚴重財政危機。

即以最近三年熟悉的事例來看,不論蘇聯的崩潰、東歐的解體、美國老布希的連任失敗、日本自民黨的下台,都逃離不掉上面失敗的軌跡。對執政者非常殘酷的一個現實是:只要上面任何一項發生,即足以遭遇到被選民拋棄的噩運。如果數項同時發生,不僅政權要喪失,國家也要面臨崩潰。

失敗的種子

從上面泛舉政府失敗的六個因素來看台灣政局,其中二項錯誤我們的政府沒有犯:人民生活未有改善、軍力漫無顧慮地擴張。然而其他四項,正以不同的速度日漸蔓延擴散。否則民進黨就不會在本屆立法院擁有近三分之一的席次,新黨也就沒有發展的空間,以及成立的必要。

在去年(一九九二年)立委選舉中,雖然頻遭國民黨的封殺,王建★與趙少康分別以最高得票率及最高票當選,原因無他,選民就是要選出正義的化身,來為他們發言。

筆者在海外讀到國民黨十四全的報導,整體的印象是:當權派在掌握了絕對多數之後,仍然缺少對極少數非當權派的容忍。票選十六位中常委的全額連記,更表現出沒有折衷的善意。從整版的新聞中,讀者只體會到這百年老黨最擅長的,還是內鬥而不是包容;開這個會最大的目的,還是為自己搶位,而不是為人民做事。

《聯合報》記者陳世耀對十四全有一段極為生動的評論:「十四全整個權力改組,呈現的是中下層不涉關鍵的職位可以有民主的『實質』;上層負責實質決策權者只能有民主的『形式』,中央操控的心態未變。下層民主,上層操控,國民黨似乎創造了罕見的『上空』民主模式。」

政治儘管是殘酷而骯髒的,但在一黨之內,終不能沒有誠信、沒有倫理、沒有是非。國民黨內部失敗的種子,今天已經擴散到難以收拾。

冷漠是最大的危機

台灣的危機還不在於國民黨本身的不爭氣。事實上,民進黨與剛成立的新黨,應當構成國民黨遲早不得不改革的動力。

台灣的危機,也還不是在經濟領域,儘管近年來中小企業出走,大企業投資意願低落,今年(一九九三年)經濟成長率已兩次向下調整,但是我個人相信,只要讓民間企業有發揮實力及潛力的誘因及空間,台灣經濟的前景毋需過分悲觀。

台灣的真正危機也還不是在那些大家熟知的問題上:如利益輸送、金權勾結、工程舞弊等等,這些本是政風敗壞的結果,現在當然也變成了積疾難返的原因。

台灣的真正危機在於:除了少數意見領袖及知識份子之外,絕大多數的人民,在絕大多數的時間裡,對公眾事務的冷漠。西方社會有所謂「沈默的大多數」,而台灣卻有「冷漠的大眾」,這也正是上期本刊(《遠見》雜誌)中南方朔所指出的:「台灣得了集體冷漠症」。因此,我們不得不宿命式地承認:有冷漠的國民,就有缺少紀律的國家。

只有在四年(或六年)選舉投票的時刻,才關心國是是不夠的,那只是在那一刻來表達支持或否定。國家的施政是日積月累的結果,如果大多數人民,或者大多數民意代表,真是持續不斷嚴格地在監督政府,台灣社會怎會在今天出現這些極端不合理的情況:

●有超過一萬美元的每人所得,但只有第三世界的生活品質。

●台北市有多國際第一流的五星級旅館,但台北市的人行道卻比大陸任何一個大城市破落。

●重大工程幾乎一定有特權介入,也就幾乎一定有舞弊;即使受到揭發,也常常是「大幅報導,小幅處理」。

●一個普通收入家庭,窮畢生儲蓄,也難以在市區買得起自用的住宅。

●當政者花盡心思所要推動的施政(如開拓國際空間),常常不是一般人民認為最迫切的需要(如交通、肅貪)。二者的差距不容再忽視。

這些大家熟悉的實例各別反映出:公共建設的嚴重落後、市政的低效率、對特權介入的束手無策、財富分配的不均,以及執政者未必知道真正的民意在哪裡。

二千萬人的自覺

面對上述這些缺陷,再加上泛政治化帶來國家認同、省籍情結等的衝突,生活在台灣的二千萬人民,只有透過自覺,才能挽回頹勢。很顯然,是我們的冷漠,助長了社會紀律的敗壞;是我們的縱容,才使少數政客的挑撥得逞。因此,在過去威權體制下養成的「冷漠」,一定要在多元化社會中提升成「參與」。讓我們這些老百姓坦白地承認:

(1)我們過於短視與自私:像當權者與既得利益者一樣,我們又何嘗不時時刻刻只看到自己一時的利益?我們又何嘗肯願意多付一分稅,願意少一分政府的津貼?除了在投票時,表現了一些自主性外,我們也極少關心公眾事務。只有「利益團體」才關心它們自身的利益。代表大家利益的「國會觀察基金會」,就因為缺少公眾的資助,陷入難以為繼的處境。

(2)我們過於自愛及自保:像所有那些想討好當權者一樣,我們又何嘗敢、何嘗肯「對有權人說實話」?過去是「明哲保身」,當前是「趨炎附勢」。我們太缺少自尊與自信了。

(3)我們過於聽話及健忘:對上層所宣稱的、所交代的都信以為真;對上層所一再犯的錯失,總以為下次會改善。但是,事實證明只是自己太過於天真。

(4)我們過於寬容及忍耐:從來沒有一個講究法治的社會,會出現像台灣這麼多的工程舞弊,選擇時出現這麼多的賄選,以及執政黨會主控這麼多媒體。中國人真太懂得容忍了、太厚道了。

不幸的是,今天台灣的危機,正是在老百姓自己的短視與自私、自愛及自保、聽話及健忘、寬容及忍耐之下,愈來愈惡化。

試看今天的台灣:少數政客與少數富豪,正以各巧妙的方式安排、掩護,來相互換取政治利益及龐大財富。在這個交易過程中,有人得到權勢、有人得到錢財,更有人是兩者得兼,而且這場交易正方興未艾,規模愈來愈大、關係愈陷愈深。

反對黨勢力的上升與「新黨」的成立,應當會對這種敗壞的政風稍有嚇阻作用。但最根本的辦法,還在於二千萬人民的自覺。民進黨撼醒了一部分人民,新黨也會激發一部分人民。

從現在起,每一位選民要挺身而出,勇敢而理性地對施政的成效,做嚴格的批判;對官員的能力與操守,做嚴格的挑剔,對三個政黨做嚴格的評估。

我們不再做選舉投票日那「一天」的主人,我們也不做冷漠的一群,我們不放棄時時刻刻要做一個嚴格的裁判者。

有挑剔的選民,才有廉能的政黨,才會有廉能的政府。

遠見.天下文化事業群創辦人。南京出生,江南度過童年,1949年來台。先後在台北商業大學(原為台北商職)、中興大學(原為省立台中農學院)與美國南達科達州立大學(碩士)畢業,並獲三校傑出校友獎。

1964年獲美國密西根州立大學經濟發展博士後,即任教於美國威斯康辛大學(河城校區)經濟系逾三十年,先後獲得美國傑出教育家獎、傑出教授獎、威州州長卓越貢獻獎、傑出校友獎等。

1980年代在台灣發起創辦《天下》雜誌、《遠見》雜誌與「天下文化」。現為「遠見.天下文化事業群」榮譽董事長。

曾任台灣大學講座教授、海基會董事、行政院政務顧問。2002年獲行政院新聞局金鼎獎特別貢獻獎;2013年後先後獲亞洲大學、中興大學(2014)、台北商業大學(2020)名譽管理學博士;2016年獲總統頒授二等景星勳章。

著作曾三次獲金鼎獎。中文著作在台北出版三十餘種,大陸出版九種。

2003/02/28

BGB184

天下文化

平裝

14.8x20.5cm

黑白

9789864170999

337

425