解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

人工智慧的概念早在古代神話中就已出現,從自動機到機器學習,AI 的發展其實歷史悠久。《AI好學圖鑑》用簡明方式回顧人工智慧的發展過程,幫助讀者理解從邏輯推理、兩大研究派別,到現今深度學習的演進脈絡。...

早在人工智慧實際可行之前,「有生命的機器」這個概念已經出現在神話傳說之中,尤其盛行於古希臘與中國的故事。然而直至18世紀,當工程師創造出複雜的自走式裝置「自動機」時,人工智慧的想法才逐漸獲得重視。同時,哲學家也開始思考,能否透過操控符號來模擬人類思維,這樣的理念最終在1940年代催生了第一臺可程式數位電腦。到了1950年代末,人工智慧已成為正式的研究領域,電腦的運算能力也日益強大,促成各類人工智慧系統相繼出現。只是直到今天,仍然沒有任何人工智慧系統稱得上「有生命」。

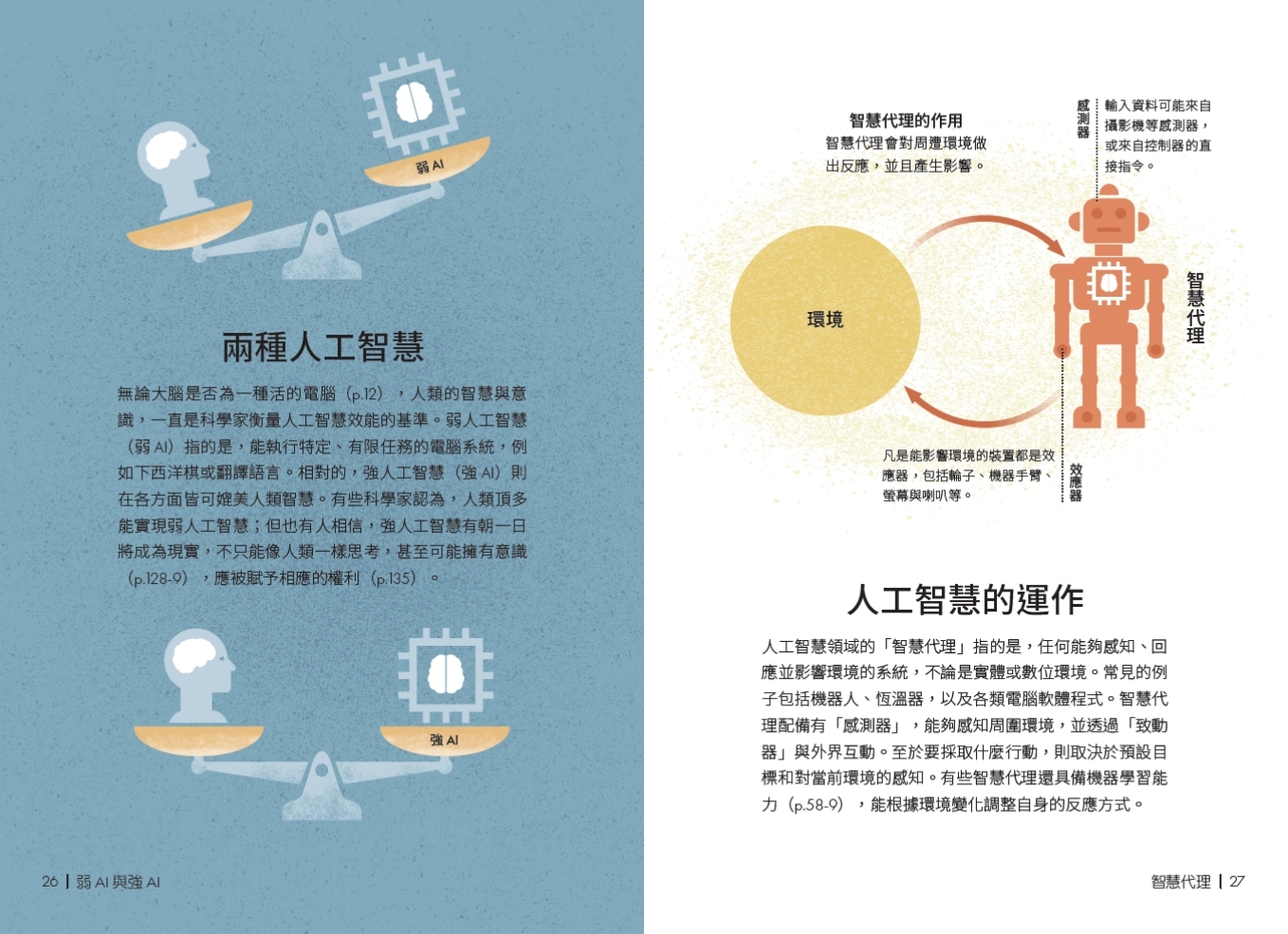

▍兩種人工智慧

無論大腦是否為一種活的電腦,人類的智慧與意識,一直是科學家衡量人工智慧效能的基準。弱人工智慧(弱AI)指的是,能執行特定、有限任務的電腦系統,例如下西洋棋或翻譯語言。相對的,強人工智慧(強AI)則在各方面皆可媲美人類智慧。有些科學家認為,人類頂多能實現弱人工智慧;但也有人相信,強人工智慧有朝一日將成為現實,不只能像人類一樣思考,甚至可能擁有意識,應被賦予相應的權利。

圖片來源:天下文化,《AI好學圖鑑》內頁。版權聲明:Copyright © Dorling Kindersley Limited

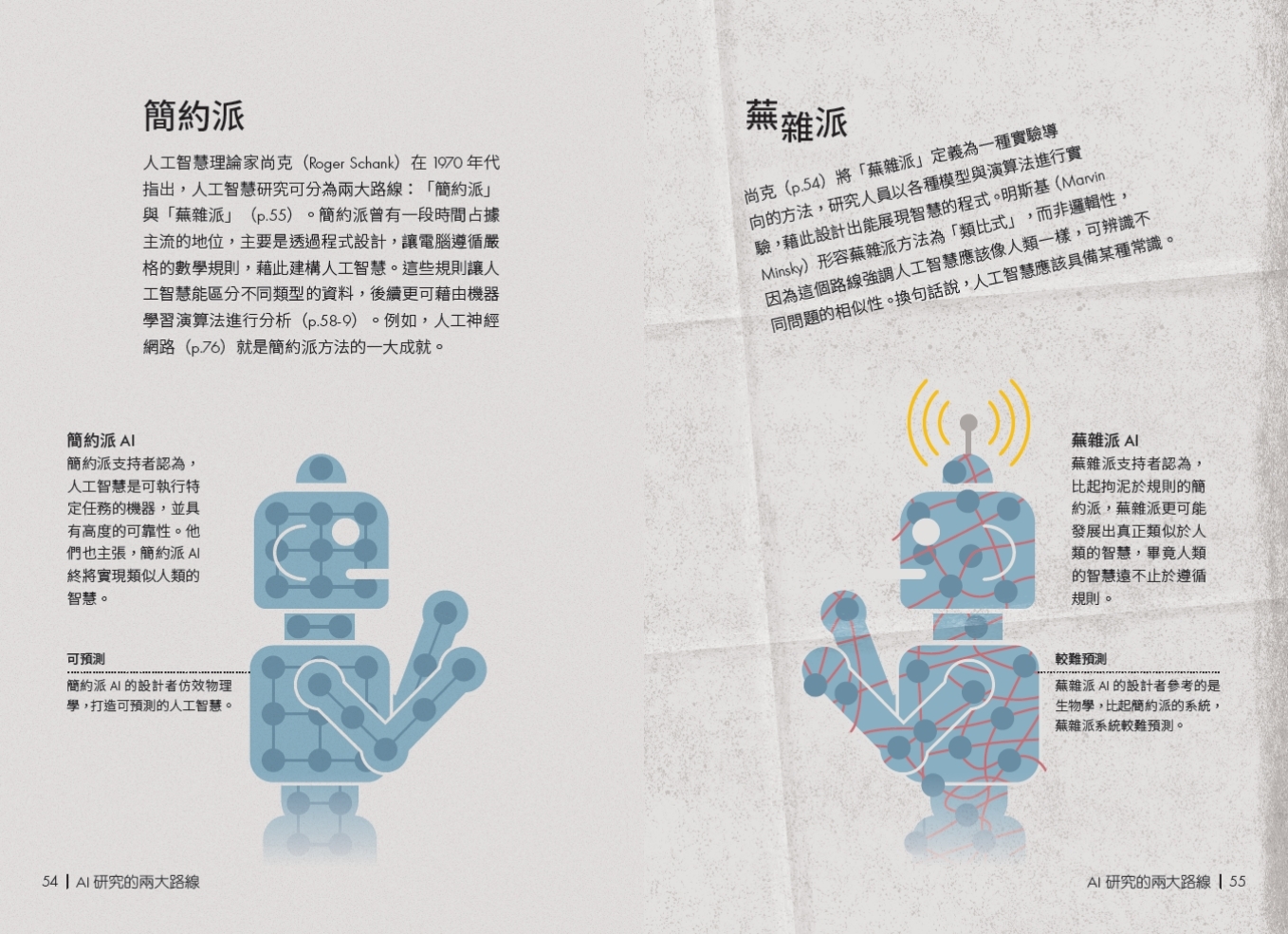

簡約派

人工智慧理論家尚克(Roger Schank)在1970年代指出,人工智慧研究可分為兩大路線:「簡約派」與「蕪雜派」。簡約派曾有一段時間占據主流的地位,主要是透過程式設計,讓電腦遵循嚴格的數學規則,藉此建構人工智慧。這些規則讓人

工智慧能區分不同類型的資料,後續更可藉由機器學習演算法進行分析。例如,人工神經網路就是簡約派方法的一大成就。

蕪雜派

尚克將「蕪雜派」定義為一種實驗導向的方法,研究人員以各種模型與演算法進行實驗,藉此設計出能展現智慧的程式。明斯基(Marvin Minsky)形容蕪雜派方法為「類比式」,而非邏輯性,因為這個路線強調人工智慧應該像人類一樣,可辨識不同問題的相似性。換句話說,人工智慧應該具備某種常識。

圖片來源:天下文化,《AI好學圖鑑》內頁。版權聲明:Copyright © Dorling Kindersley Limited

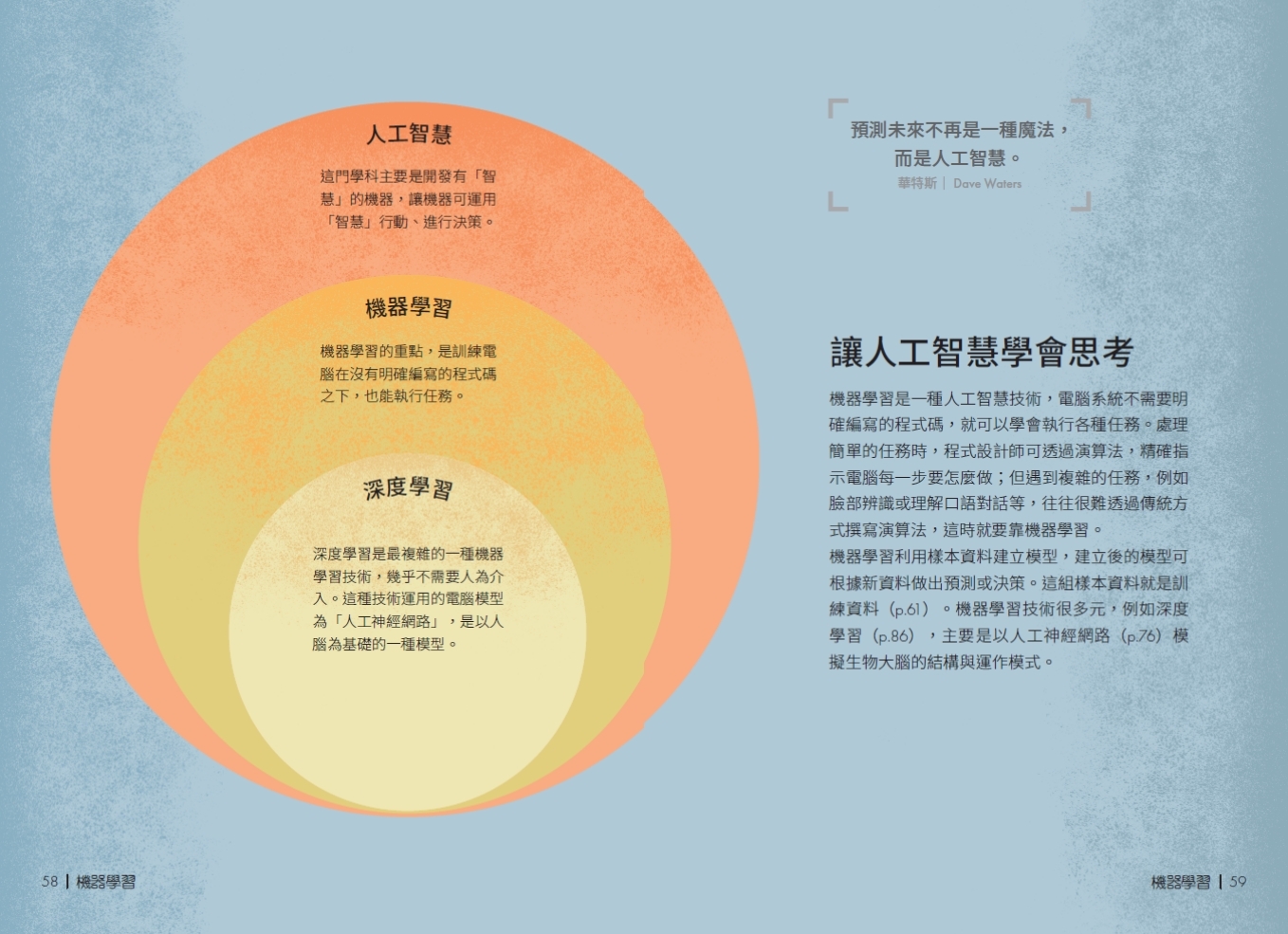

▍讓人工智慧學會思考

機器學習是一種人工智慧技術,電腦系統不需要明確編寫的程式碼,就可以學會執行各種任務。處理簡單的任務時,程式設計師可透過演算法,精確指示電腦每一步要怎麼做;但遇到複雜的任務,例如臉部辨識或理解口語對話等,往往很難透過傳統方式撰寫演算法,這時就要靠機器學習。

機器學習利用樣本資料建立模型,建立後的模型可根據新資料做出預測或決策。這組樣本資料就是訓練資料。機器學習技術很多元,例如深度學習,主要是以人工神經網路模擬生物大腦的結構與運作模式。

圖片來源:天下文化,《AI好學圖鑑》內頁。版權聲明:Copyright © Dorling Kindersley Limited

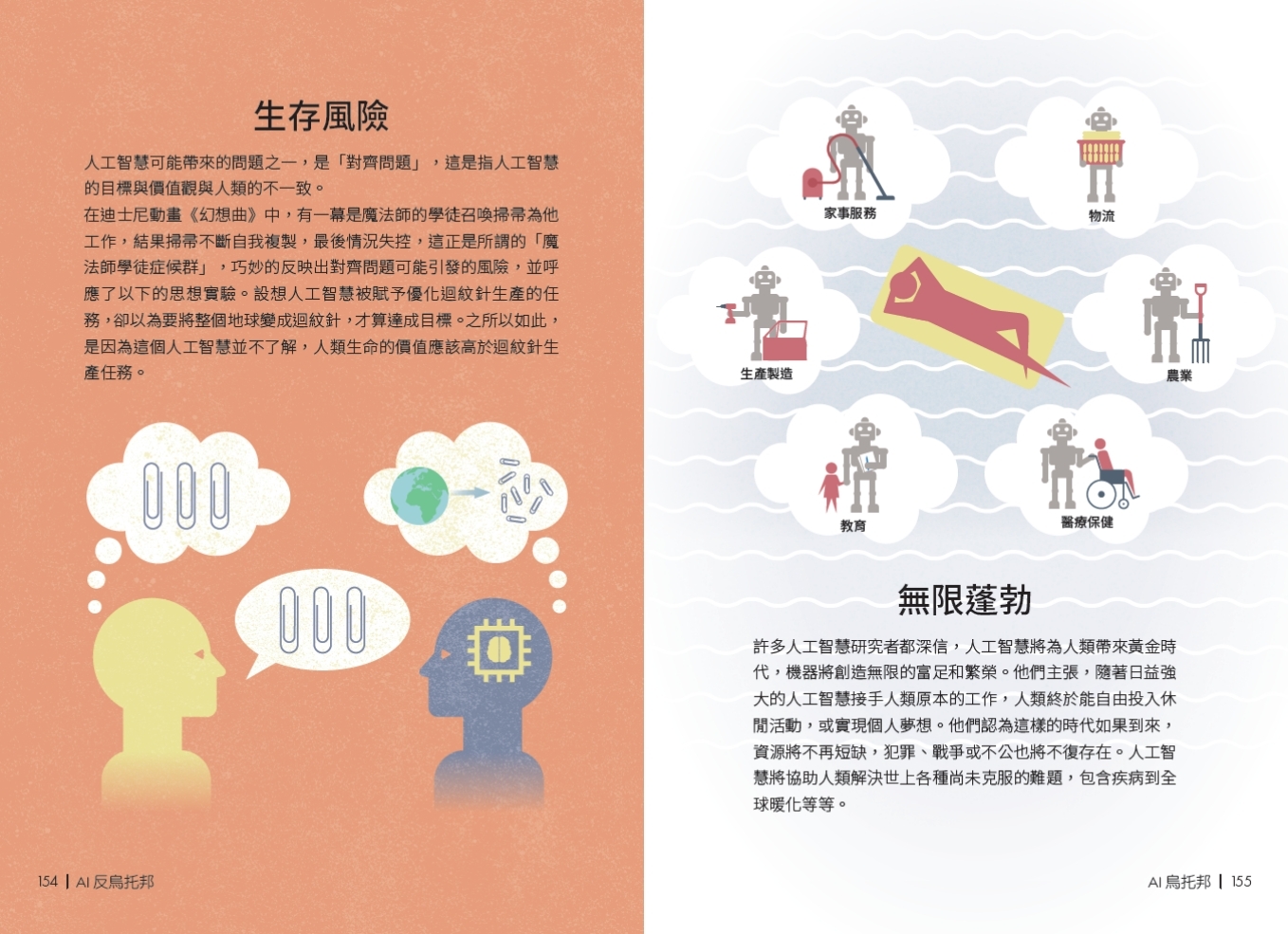

▍生存風險

人工智慧可能帶來的問題之一,是「對齊問題」,這是指人工智慧的目標與價值觀與人類的不一致。

在迪士尼動畫《幻想曲》中,有一幕是魔法師的學徒召喚掃帚為他工作,結果掃帚不斷自我複製,最後情況失控,這正是所謂的「魔法師學徒症候群」,巧妙的反映出對齊問題可能引發的風險,並呼應了以下的思想實驗。設想人工智慧被賦予優化迴紋針生產的任務,卻以為要將整個地球變成迴紋針,才算達成目標。之所以如此,是因為這個人工智慧並不了解,人類生命的價值應該高於迴紋針生產任務。

▍無限蓬勃

許多人工智慧研究者都深信,人工智慧將為人類帶來黃金時代,機器將創造無限的富足和繁榮。他們主張,隨著日益強大的人工智慧接手人類原本的工作,人類終於能自由投入休閒活動,或實現個人夢想。他們認為這樣的時代如果到來,資源將不再短缺,犯罪、戰爭或不公也將不復存在。人工智慧將協助人類解決世上各種尚未克服的難題,包含疾病到全球暖化等等。

圖片來源:天下文化,《AI好學圖鑑》內頁。版權聲明:Copyright © Dorling Kindersley Limited