解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

海峽兩岸的經濟發展,是經濟史上少見的過程。從1987年台灣開放大陸探親以來,兩岸的政治關係一直嚴峻,但兩岸的經貿卻持續擴大。因此,『兩岸經驗』是指在政治逆境中,由民間企業發展出來,曲折而又緊密的經貿關係。

本書以20年來的兩岸經貿發展為主軸,由12位專家、學者共同執筆,做有系統的解析,範圍涵蓋:兩岸的政策、法律、投資、金融、農業、傳統產業、高科技產業、研發、勞動市場、台商在中國大陸的地位與角色,並且展望未來20年的兩岸經貿發展。

每位作者都學有專精,對於兩岸經貿議題皆有深刻、精闢的見解,所提出的看法與結論,也趨於一致:兩岸的經貿關係,必須積極改善、密切合作、大幅度開放,加快整合兩岸經濟的理念,共同努力朝向「大中華經濟圈」,以免台灣被世界經濟邊緣化。

兩岸經驗20年

--1986年以來兩岸的經貿合作與發展

緣起 高希均 李 誠 林祖嘉

第1章 引言:兩岸「經貿熱、政治冷」的20年-高希均

第2章 1986年以來台灣的兩岸經貿政策-于宗先

第3章 1986年以來兩岸經貿法律的變遷與發展-陳長文

第4章 1986年以來兩岸貿易與投資的互動與發展-林祖嘉

第5章 1986年以來兩岸金融產業的合作與發展-李紀珠

第6章 1986年以來兩岸農業經貿合作與發展- 陸 雲

第7章 1986年以來兩岸傳統產業的合作與發展-蔡宏明

第8章 1986年以來兩岸高科技產業的合作與發展-高 長

第9章 1986年以來兩岸研發(R&D)的合作與發展-劉孟俊

第10章 1986年以來兩岸勞動市場的整合與發展-李 誠

第11章 1986年以來台商在中國大陸的地位與角色的演變-傅豐誠

第12章 未來20年的兩岸經貿發展-江丙坤

附錄一 1986年以來兩岸經貿大事紀- 林祖嘉

附錄二 1986年以來兩岸經貿重要參考書目-林祖嘉

附錄三 兩岸直航之影響評估-蔡宏明

名詞索引

高希均、李 誠、林祖嘉

對我們這三位唸經濟的,台灣經濟的軌跡與兩岸經貿的發展,一直是我們研討的重要課題。

在1990年代初期,我們三位合作編寫了四本這方面相關的書:

高希均、李誠(主編)

《台灣經驗四十年(1949–1989)》

1991年1月。

高希均、李誠、林祖嘉(合著)

《台灣突破:兩岸經貿追蹤》

1992年8月。

高希均、林祖嘉、林文玲(合著)

《台商經驗:投資大陸的現場報導》

1995年1月。

高希均、李誠(主編)

《台灣經驗再定位》

1995年6月。

回顧這十多年的起伏變化,我們是感觸多於興奮。在主編第一本書時,「台灣經驗」是一個光芒四射的專有名詞,直指二次世界大戰後,台灣以四十年時間,在缺乏自然資源、技術與資本的情況下,從一個落後,貧窮,小農為主的經濟,發展成一個開放,自由,高所得,以工業為主的新興工業化經濟體,世界銀行稱譽此段台灣經濟發展的奇蹟為「台灣經驗」,並要其他開發中國家向台灣學習。

此刻所合編的《兩岸經驗》,是經濟發展史上少見的過程。它是指1987年台灣開放大陸探親以後,兩岸政治關係一直嚴峻,從「戒急用忍」到「積極開放,有效管理」到「積極管理,有效開放」,但是兩岸經貿持續擴大,目前大陸市場已代替了美國市場,成為台灣產品最大的出口地,以及台灣賺取貿易順差最大的地區。換言之,「兩岸經驗」是指在政治逆境中,由民間企業發展出來曲折而又緊密的經貿關係。

為什麼要在此時編撰《兩岸經驗20年》這本書呢?一是《遠見》雜誌自1986年7月創刊以來,今年剛好是20年,在這不算短的時間中,我們要對這個重大題目做一回顧與展望。二是本書繼《台灣經驗40年》、《台灣經驗再定位》、《台灣突破:兩岸經貿追踨》後,另一本討論台灣經濟發展與兩岸經貿關係的書籍。

為什麼要以兩岸經貿關係的書來襯托《遠見》的20週年?因為《遠見》雜誌自創刊以來,一直強調台灣的公共政策與人民的視野都需要「遠見」來做導引,兩岸關係要走向和諧,兩岸領導人要有大格局思維,兩岸的人民才能富有,中國人才能立足於世界。《遠見》在創刊詞中有下面的幾句話:

「面對這樣動態的、多變的現實世界,如果我們沒有現代的國際知識,我們就無法避免因無知而帶來的錯誤;如果我們沒有遠見,我們也無法避免因短視而帶來的傷害。

知識與遠見的結和,才能夠避免無知與短視,才能夠審查世局,開拓國運。

透過這本雜誌,在台灣的中國人會更清楚地了解到自己的實力與缺點,更了解到外在世界的經驗與現實,更了解到在世局變化中最需要的還是知識與遠見。」

令人失望的是,儘管二十年來《遠見》雜誌與我們一直在鼓吹兩岸的關係需要改善,但兩岸關係在政治層次上一直陷於僵局。

此刻,我們三位仍然不願放棄多年來的努力,決定再就二十年來兩岸的經貿發展,邀請了十二位專家與學者,來做一個較有系統的解析。每位作者都學有專精,所提出的看法與結論大致一樣,即兩岸的經貿關係必須要積極改善,大幅度地開放,否則在全球都進軍中國大陸,搶攻這世界最大的消費市場時,台灣的閉關自守,將會被世界經濟邊緣化,甚至淘汰。

不幸的是,我們這些學者在十餘年前提出的警告與建議,政府都不重視,以致當時居亞洲四小龍之末的南韓,在亞洲金融風暴之後,努力追求經濟開放,產業結構提升,在2004年每人所得超過了台灣,產品直銷全球,儼然成為經濟大國。中國大陸在近年來不斷地追求開放與改革,以致他們從1980年代的落後貧窮,躍升成今日全球第四大經濟體,外匯存底已累積到八千億美元,會超越日本,變成全球擁有外匯存底最多的國家,而廣東省更立志要在2008年內GDP趕上台灣。

英國在1970與1980年代經濟遠落後於美、德、法等國家,但是近十多年在大幅度開放與經濟自由化之後,他們的經濟已經像德、法,成為經濟一流強國,而愛爾蘭近年來的努力追求自由開放,使他們從歐洲「富人中最窮的國家」變成了「閃耀的愛爾蘭」。相反地,台灣近年來在意識型態主導下,經濟成長率大幅下降,個人平均所得原地踏步,薪資成長更是負數。

回顧台灣經濟有過輝煌的成長階段(參閱圖一中的三點:A→B→C),兩蔣時代(1952-1987年)平均經濟成長率高達9.0;到了李登輝時代(1988-1999年)下降到6.6,進入陳水扁時代(2000-2004年)則下滑到3.3。當一國經濟逐漸成熟,經濟成長率自然會有下降的趨勢;但是台灣經濟的「突然」衰退則來自政治因素的不確定性及全面干預,提供給世人一個痛苦的教訓:

(1)在威權的兩蔣時代,財經技術官僚的專業受到尊重,經濟政策不輕易受到政治干預,更在領導階層對廉能的嚴格要求下,經濟活動與民間企業飛躍成長。

(2)在民主的陳水扁時代,當政治考量與意識型態主導決策時,企業就面對不穩定的環境,同時又在政商利益輸送,廉與能雙缺的情況下,台灣社會持續向下沈淪。

在美國市場經濟主導下,學者們辯論的焦點經常是效率與公平何者為重;在台灣變成了威權領導vs. 民主政治。在廉能的威權領導下,犧牲了部分民主,獲得高成長;在廉能雙缺的民主體制下,人民得到了較多的自由,但得到了較低的經濟成長。

圖一:三個時代不同的經濟成長率

台灣的慘痛經驗當然不能證明:民主一定會帶來經濟低成長,威權一定會帶來高成長;但是清楚地說明:廉與能的重要,以及政治利益及意識型態不能凌駕專業的財經政策;否則整個社會與全體人民將付出慘痛的代價。

簡言之,我們編撰《兩岸經驗20年》,就如《台灣經驗再定位》一樣,透過學者專家的討論,歸納出兩岸經貿今後該走的路線。這條路線就是經濟歸經濟,不以意識型態干預;只有在大幅度地開放台灣經濟,以及改善兩岸關係之下,台灣經濟與企業活力方能重振雄風。

高希均教授

(一)第一次去北京與北大

二十年(1986-2006年)來的兩岸關係是「經貿熱、政治冷」。因為經貿熱,使台灣經濟在困局中還能維持相當程度的活力;因為政治冷,束縛住了兩岸的良性發展,使台灣飽受邊緣化的冷落。

1980年代兩岸關係上出現二件大事:

(1)1984年6月:鄧小平提出「一國兩制」。

(2)1987年11月:經國先生宣佈台灣開放民眾赴大陸探親。

我自己離開中國大陸三十九年後,首次於1988年5月再踏上故土,接受中國社科院及北大的邀請做學術演講。

在北大演講的場所,是當年燕京大學校長司徒雷登住宅所改成的會議室。經濟學院院長胡代光教授給了我兩個多小時,講題是「分享現代觀念」。

我反覆強調現代社會的特質是:提倡公開討論,減少個人權威;提倡公平競爭,減少壟斷獨占;提倡機會均等,減少特權階級;提倡財富分享,減少貧富懸殊。

同時也指出:增加知識就能增加勝算。個人需要增加知識,政府需要增加教育投資,包括重視知識分子的待遇、地位及專業貢獻。把知識納入決策過程才可減少走冤枉路。靠「拍腦袋」、「突發奇想」的時代早已過去。

當時北大校長丁石孫的一句話引起了普遍的共鳴:「忽視知識分子將成為千古罪人。」文革浩劫的十年曾認為「愈是知識分子愈反動」,現在不要再形成「愈是知識分子愈貧窮」。一位教育家把過去的「斯文掃地」改寫成「斯文不如掃地」。

鄧小平說:「不改革就是死路一條。」江澤民勇敢地指出:「吸引和借鏡當今世界各國,包括資本主義發達國家,先進國家的先進經營方式和管理方法。」、「對高度集中的計畫經濟體制進行根本性的改革勢在必行。」中共領導人士的這些觀點,可以毫不誇張地稱為中國大陸的「新」國富論。

當時有人認為:「大陸不改革是等死,改是找死。」我認為:「改才能免於一死。」也有人認為:「過去社會主義救中國,現在是中國在救社會主義。」我則認為,被救的是社會主義的軀殼,實際上復活的是市場經濟的靈魂。

次年(1989)一月,深受北京之行的影響,我在《聯合報》發表了「『通心』是解『中國結』的起步」一文。我指出:「一個中國結,扣住了十億多中國人的命運。」文中寫著:

「當前的中國是分裂的:一邊是十億多人民的大陸;一邊是近二千萬人的台灣。

當前的中國是對立的:北平認為它代表中國;台北認為它代表中國。

當前的中國是分歧的:一邊因人多地大得到重視,但因貧窮落後得不到尊敬;一邊因經貿成長得到尊敬,但因地小人少得不到重視。

當前的中國是分散的:一邊擁有地理的中國、歷史的中國,但沒有現代的中國;一邊則以其四十年來進步的紀錄,建立了現代中國的雛型。

這正就是1980年代錯綜複雜的『中國結』。幸好這不完全是個死結,因為當前的中國是有一點是一致的:兩邊都宣稱:台灣是中國的一部分,台灣不能獨立。

當前的中國人有一點也是一致的:不僅要在地球上得到重視,也要得到尊敬。」

(二)從歐盟想到大中華經濟圈

今天的歐洲,已經打破了半世紀以來東西兩大陣營在軍事上的威脅及經濟上的對抗。「鐵幕」成了對獨裁者嘲笑的名詞,「戰爭」再也不會是歐洲人的夢魘。

人類歷史上最偉大的經濟結盟,在全球注視下,於2002年12月順利完成。那就是歐盟(European Union)由原來的十五個會員國,擴增至二十五個會員國:接納了波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等十個新會員國。其人口近四億五千萬,土地面積近四百萬平方公里,超過北美自由貿易區,成為世界最大的單一市場。

英國首相布萊爾語重心長地說:「回顧歐洲歷史,我們看到無數的戰爭和衝突,現在我們正在統一歐洲,這是值得驕傲的時刻。」

幾乎在同一時間,北大西洋公約組織(NATO)接納了過去共產東歐為主的十個新會員國。歐洲人興高采烈地說:「這不可能發生的事情都發生了!」

在二十餘國領袖相互擁抱,慶祝新歐盟誕生的時刻,全球人民不得不對這些深具遠見、戰勝了狹隘的民族主義與地方利益的政治家肅然起敬。

在地球的另一端,自十九世紀以來,一直被西方列強輕視的中國與中國人,也正在經歷著一場空前的經濟整合。這是人類歷史上最難以捉摸的經濟整合;不僅外國人難以想像,中國人也難以理解。因為不像歐盟,它的整合過程是困難重重,既得不到台北的支持,又有北京的各種限制。但是它經過二十餘年默默的運作,市場經濟的力量終於漸漸抬頭,減少了政治勢力的束縛及意識型態的嚇阻。這就是大中華經濟圈(Greater China)在跌跌撞撞中,曲折迂迴的形成。

美國布魯金斯研究所指出:「對所有亞洲國家而言,中國大陸是如此強大的勢力,想辦法和中國大陸合作是他們唯一的合理反應,這股潮流無法抵擋。」

儘管我們也熟知中國威脅論或中國崩潰論的論點,但是全球的主流民意是:與中國大陸「合作」、「交往」、「整合」幾乎變成了理所當然,甚至是唯一的選擇。

既然經濟整合的大趨勢是如此的勢不可擋,台灣與大陸本來就是同文同種的同胞手足,為什麼還不能減少猜忌與防範?還不能超越各種藩籬與鴻溝?一個重要的答案是政治人物缺少大格局思考;擁有大格局思考,就會替代小格局的邏輯。小格局者擅長「計算」,但也常常失算。在民主政治爭取選票的壓力下,小格局的政治人物就失去了焦距,陷入計算與算計的困境。

經國先生在台灣推動的十大建設與小平先生在大陸推動的改革與開放,是兩岸的兩個大格局範例。我曾寫過:操弄股票的人,注視下一秒;熱中權力的人,注視下一步;參與選舉的人,注視下一次;只有關心人類前途的人,才會注視下一代。

我們只能無可奈何地等待兩岸大格局的政治家出現:只有他們才能整合「大中華經濟圈」,共創兩岸的和平與繁榮。

(三)為什麼對大陸經濟的看法分歧?

經濟學家本來就常被人諷刺「三個人就會有四種不同意見。」雷根總統就公開怒責過他的經濟顧問:「專門講反面話的人。」評論大陸經濟前景時,不僅涉及經濟上的專業判斷,也涉及到諸多非經濟因素的糾纏。因此,在西方世界就有兩個相互矛盾但同時出現的推斷:中國威脅論與中國崩潰論。

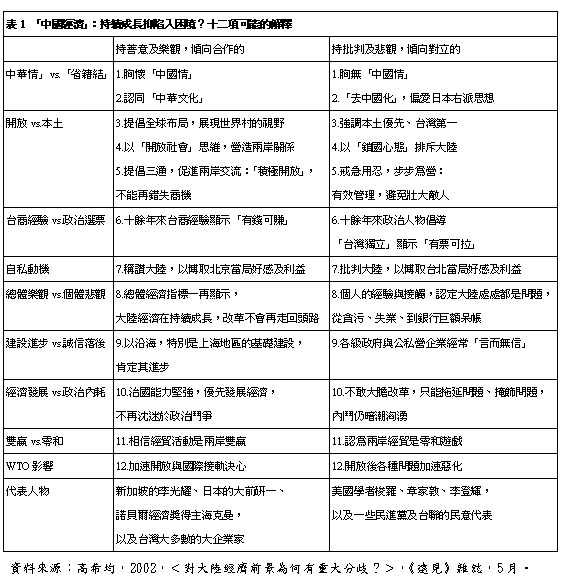

在這兩種極端的看法中,絕大多數的人是介於樂觀與悲觀之間。我在表一中列舉了十二個看法不同的理由,讀者可自己評比,就不再做進一步說明。

一般來說,在台灣,看法的分歧來自前七個因素較多;在西方,則來自最後四個因素。在這些理由中,我個人認為最值得注意的應該是台商實地投資以後對大陸經濟的看法。他們用自己的資金,靠自己的本領,在大陸打拚,如果大陸經濟真快崩潰,他們敢繼續投資嗎?

我個人對大陸經濟的觀察,一直建築在三個「如果」上:如果大陸持續改革開放;如果國家資源能做有效分配;如果總體經濟能維持高度成長,儘管它有不少困難,我持樂觀態度。只要有這三個「如果」,北京當局就會有能力,也會有時間,來處理它的難題。前中國總理朱鎔基曾強調:「改革是通往繁榮唯一的道路。」、「我們將做好每一項承諾」、「如果中國不是以極其認真的態度面對改革,為何要讓自己接受世貿組織規則的束縛。」朱鎔基的話不容懷疑。

這些承諾正與美國第一位諾貝爾經濟獎得主薩孟遜教授的話前後呼應:

「我預計中國將在2000—2020年期間有長足的發展。為什麼?因為中國可以輕而易舉地效仿國外最好的技術。如果中國能避免戰爭、政治動亂和烏托邦式的集體主義,那麼,當美國和西歐在下一個二十年裡經濟增長率徘徊在2%時,中國的經濟增長率應該是這個數字的兩倍。」

(四)大中華經濟圈的前景

沒有大陸過去二十多年來的經濟開放與改革,就沒有大中華經濟圈的可能,也就沒有倡導的必要。這個理念是指結合台灣、港澳與中國大陸(特別是沿海經濟特區)的生產因素:勞力、資金、原料、科技;同時借重台港地區在行銷、金融、服務、市場經濟運作下累積的經驗,減少相互之間的人為障礙,謀求全體中國人的經濟利益,提升全體中國人的福祉。

中國沒有經濟實力,中國人在世界舞台上就沒有發言權。事實一直如此:大陸不改革,中國沒有希望;兩岸不交流,台灣沒有前途。

大中華經濟圈之誘因,從台灣觀點來看,是因為它提供了多種可能性;經濟升級的緩衝、生產因素的互補、投資的擴大、示範作用與長期互利。

(1)意識型態不要再主導經濟決策。

(2)人民的福祉與台灣的安定是取決於兩岸關係的穩定。

(3)幾千億元的武器採購,不能帶來國家安全;不獨不統的「維持現況」則可以

(4)以節省的軍費投資於教育與科技。

(5)需要調整的稅率要勇敢的向上調升。

(6)不必要的福利支出要勇敢地減少。

(7)司法的獨立必須要加快建立。

(8)社會的正義必須要全面提升。

當「平方效果」逐漸出現時,企業的投資會增加、社會的安定會增加、人民的愛心會增加、兩岸的互信會增加。如果「平方效果」持續擴散,就會帶來和諧的小康社會。

我們別無選擇,只有共同努力來擴散「平方效果」,減少「開方現象」。

(六)台灣要如何拚經濟?

拚經濟的前提是:領導者要有開放的胸懷、視野與決心;否則權力核心的周圍就無法出現突破性的人才、觀點與政策。領導者就

容易被扭曲的歷史感與失焦的前瞻性所誤導,陷入民粹的高亢與政策空轉的深淵,造成全民的損失。

為了節省討論的篇幅,表二列舉出台灣拚經濟的幾個面向。

表2 台灣拚經濟的幾個面向

當前經濟困境的原因

1· 政策反覆

2· 政治考量主導

3· 黑金政治難以切斷

4· 沒有堅強的財經團隊與執行力

5· 國內外投資遲疑

6· 兩岸關係惡化

7· 作秀心態、討好心態太強

8· 國際油價影響

產生的後果

1· 失業率不易下降

2· 投資下降

3· 赴大陸投資增加

4· 人民消費保守

5· 企業信心減退

6· 政府赤字增加

7· 社會治安不好

8· 生活痛苦、貧窮差距惡化

確立三個主軸

1· 確立台灣「經濟優先」主軸。經濟放中間,政治放兩邊

2· 確立全民利益不可分割主軸

◆重振經濟基本面

◆提升全民信心

◆去除政治干擾

◆緩和各種勢力鬥爭

3· 朝野相忍為國

◆多做事,少作秀

◆多求好,少討好

◆多協商,少對抗

◆多務實,少教條

政策考量

1· 經濟層面

◆加速推動公共建設,擴大內需

◆承諾政策不再大轉彎

◆金融改革深化

◆全力推動提升競爭力的各種措施

◆展開新一波的外人來台投資

◆積極發展策略產業與文化創意產業

◆政府投入知識相關產業

◆全面切斷利益輸送、黑金政治

2· 非經濟層面

◆減少泛政治化的政策

◆不再空開施政支票

◆果斷地削減軍費,移向科技教育部門

3· 兩岸關係

◆開放大陸三通

◆推動全面交流

◆落實連戰、胡錦濤的共同聲明

(七)以「軟性實力」立足世界

國際情勢詭異多變,台灣前景混沌不清。其中兩個關鍵變數是:

(1) 中國經濟的快速崛起與持續發展,已使台灣的發展空間愈來愈被壓縮;

(2) 美國在國際舞台上已無法任性地我行我素,愈來愈需要中國或暗或明地支持。在「經貿熱、政治冷」的兩岸關係上,台灣正進退失據。

台灣在惡劣的國際大環境中,自己千思萬慮之後,唯一可以突破的出路,就是全面提升自己的「軟性實力」—以實力改善台灣的吸引力,以實力來增加台灣的影響力。

哈佛大學奈伊教授(Joseph S. Nye Jr.)在1980年代末提出了「hard power」與「soft power」的概念。「硬性實力」是指一國以軍事上的強勢來壓制對方,完成國家政策目標;「軟性實力」是指一國以其制度上的、文化上的、政策上的優越性或道德性,展現其吸引力。在他的近著「Soft Power:The Means to Success in World Politics」一書中(Public Affairs, 2004),曾對這二個觀念做過籠統性的討論。

對兩個觀念,可以再稍做引申:「硬性實力」是在使用時容易產生「負面力量」(negative power),如依靠軍事力量來摧毀對方,造成佔領及傷亡,美國對伊拉克的動武即是近例。這種力量的使用,即使可以自圓其說,也是「必要之惡」。

「軟性實力」則是一種正面力量(positive power),展現在制度組織上(如民主、法治)、生活方式上(如多元、開放)、政策推動上(如環保、消滅貧窮)、文化的分享與互動上(如藝術、音樂),因其展現了吸引力,使別人樂意仿傚、學習、嚮往。

美國的民主機制、言論自由、著名學府、企業捐獻、尊重智慧財產權等都是令人羨慕的「軟性實力」。奈伊教授責難當前的布希總統對伊拉克過度使用「硬性實力」,輕視了對中東國家展現「軟性實力」。

「硬性實力」(如武器採購)費用龐大,有時沒有嚇阻敵人,先拖垮了自己財政,並且會產生支出上的排擠效果(前蘇聯即是一例,我們也面臨了嚴峻考驗);「軟性實力」(如林懷民的雲門舞集)常常靠民間的自身投入,產生了良性的擴散作用,增加了別人對台灣的好感。

知識可以是「中性」的,用來發展核武,增強「硬性實力」,就有殺傷力;用來發展醫學突破,增加「軟性實力」,就可減少病患。在一國資源的分配上,「如何」的選擇不僅反映了政治領袖的知識,更反映了政治領袖的智慧。

當史達林嘲笑:「羅馬教皇有幾個步兵師?」教徒回答:「梵諦岡統治世界,從不倚靠軍隊。」這凸顯了獨裁者的盲點,這也是軟性實力表現的極致。

就台灣當前處境來說,最安全的國家安全政策就是不改變現狀—不獨不統、不修憲法、不改國號、不辦公投。在不挑釁對岸下,台灣就可以安全地生存發展;對岸也可以專心地持續它的改革與開放。這樣的做法正是藍海策略的思維,讓雙方跳出硬性實力的競賽,開創軟性實力的汪洋大海。

因此,台灣的選擇只剩下台灣人民要主宰自己命運的路。曾經擔任過外交部長的田弘茂最近也指出:「政府應把焦點放在經濟與民生等相關議題,不要放在目前不能達到的政治目標,做無謂的爭執。」台灣人民應當把有限資源,不再追求那些「沒有結果」的議題(non-productive agenda)。台灣人民應當集中力量,來提升軟性實力,把台灣變成亞洲的沒有煙硝的人間淨土。曾任陸委會主委的現任立委蘇起在文章中指出:「台灣的民主制度、自由經濟、開放的社會,是台灣『軟權力』的重要因素。只要充分發揮這些『軟權力』,台灣不僅更繁榮,而且更安全。」

我們要再度呼籲,政府的注意力與資源應當從政治與軍事層面轉向社會面與文化面。政府部門應當設立一個超然的全國性組織,除決策官員外,邀請孚眾望的民間人士,共同推動「全面提升台灣軟性實力」的大工程。

一旦決定少花幾百億去買武器,就有足夠的經費來支援。政府的責任是在最短的期間,以充足經費投資,並用大量專才,同時鼓勵民間投資及參與,共同創造一個「吸引力之島」;這個吸引力要表現在六個方面:

(1)創造有競爭力的投資環境;

(2)創造有優勢的工作環境;

(3)創造有特色的教育環境;

(4)創造有品質的生活與文化環境;

(5)創造有品味的旅遊環境;

(6)創造能永續發展的環境。

要切實做到這些,政府必須要借重民間力量,以前所未有的行政效率,通過新的立法,加速推動基本建設、教育投資、環保措施、民主修養、法治精神……。一夕之間,政府的會議、官方的發言、媒體的報導、意見領袖的評論、民眾的話題逐漸地遠離了政治,逐漸地接近了人民最關心的投資、文化、生活、工作、休閒……。民主政治的真諦不是政治口水,是生活優質。

台灣如果真能創造那六個大環境,不僅立於不敗之地,更能立足於國際社會。事實上,令人嚮往的北歐、瑞士、紐西蘭,甚至新加坡等小國都是依靠軟性實力,受到世人稱讚。

提升軟性實力的終極目標,就是把台灣變成一個吸引力之島(an attractive island)。只有政治人物覺醒,全民熱心參與,台灣才會有美麗的明天。這是台灣在被邊緣化中可以最後一搏的選擇。提升軟性實力,沒有陷阱,只有機會。

(八)結論

在二十一世紀,構建和平的人,才是真正的英雄;創造繁榮的人,才是真正的功臣。當前兩岸最需要的就是這種英雄與功臣。擁有大格局的思考,才有出現這種人物的可能。

經國先生在台灣推動黨禁、報禁、戒嚴等的解除,與小平先生在大陸推動的改革與開放,是中國近代史上兩個大格局範例。歐盟的形成與擴大,更是人類歷史上偉大的經濟結盟。

兩岸的政治難題,也許只有從經濟互利中找解答。二十世紀上半葉的歐洲,曾陷於二次大戰烽火、獨裁者當權、經濟大恐慌的災難之中。今天彼此居然能放棄歷史上的仇恨與民族間的自負,建立一個增進全民福祉的經濟共同體。這種大格局的思考不值得步步為營、處處設防的兩岸領導階層深思嗎?對歷史的教訓不能健忘,但不能永遠在它的陰影下猶豫不前。

歐洲人說:「一四九二年,哥倫布發現了美洲;一九九二年,我們終於發現了自己。」台灣海峽兩岸的中國人,何時才能真正發現屬於自己的中國?觀察兩岸關係素有新意的沈君山教授,在他新著《浮生後記》一書中,提出了一個很深入的看法。他說:「目前兩岸與國際情勢有三個圈子:台灣的圈子,本省人強勢,外省人弱勢;大中國的圈子,大陸強勢,台灣弱勢;世界的圈子,美國強勢,中國弱勢。一個圈子裡,大的、強勢的容讓著小的、弱勢的,才能團結融合;也才可能在更大的圈子裡,增加競爭力量。」

從這段話中可以推論出:沈教授希望對岸「必須放棄一些,才有收穫。」

從「經濟中國」大格局的思考,回歸到現實世界,我不得不有做中國人的沈痛。兩岸的中國,為什麼出不了以中華民族利益為念的大政治家?他們應當勇敢而堅決地放棄歷史上的恩怨是非,為下一代的中國子孫謀求最大的福祉,為未來的中國前景尋找最佳的選擇。

遠在一九一九年前,國父孫中山就以英文寫出了偉大的「實業計畫」,書名是“International Development of China”。當時國父是想借重西方的技術、資金與人才,來協助落後的中國變成現代化。

二十一世紀初,大陸地區以外的中國人,累積了不少技術、資金與人才。這正是以中國人的力量來建設「大中華經濟圈」的最佳時機。

「大中華經濟圈」的理念,提供了海內外中國人一個討論架構。當前仍存有各種障礙,但從長期來看,任何一方甚至美、日等國,都阻擋不住四種為這個理念催生的力量:

(1)比較利益法則帶給雙方的經濟利益。

(2)兩岸經濟整合帶來「雙贏」的吸引力。

(3)經濟雙贏遲早會替代政治考慮,變成主導的力量。

(4)區域經濟擴大中,兩岸相互扶植的必要性。

兩岸經濟整合的理念,提供了兩岸人民與政府共同努力的一個重要方向。有人會以兩邊政治體制不同、經濟發展階段差異以及小格局思考下養成的保守、恐懼,反對「大中華經濟圈」的發展。但是,經濟互利的勢頭是擋不住的;事實上,二十多年來,早已在沒有「名分下」運作。

既然經濟整合的大趨勢是如此勢不可擋,台灣與大陸本來就是同文同種的同胞手足,為什麼還不能減少猜忌與防範?還不能超越各種藩籬與鴻溝?我的答案就是兩岸需要大格局思考。

大格局者

(1)看得寬與廣,看得深與遠。

(2)沒有「小我」與「自我」的侷限。

(3)不受「小人」與「左右」的阻擋。

(4)敢突破「傳統智慧」與「政治正確」。

(5)有「一笑泯恩仇」的氣度。

(6)有「知其不可為而為之」的膽識。

(7)大格局的焦距不在短期,利益不歸自己。

(8)所計算的是大帳—社會的大帳、國家的大帳、民族的大帳。

這樣的格局與這樣的政策必有爭論、也具風險;但也可能產生石破天驚的效果。

此外,直接參與過兩岸決策與談判的蕭萬長先生與陳長文先生另有前瞻性的建議。曾任行政院長的蕭先生呼籲:「當亞洲區域經濟整合風起雲湧,台灣不應被摒除在外,唯有與中國大陸在經濟上攜手合作,追求『兩岸共同市場』,才是一條互利共榮之路。」

首任海基會秘書長陳先生則借用英國哲學家羅素的話:「在我們批評別人之前,先要有一種『假設的同情』。」他指出:

「兩岸的感性,是對統獨情感的執念對立;兩岸的理性,是在統獨判斷中化異求同。暫時放下從情緒出發的統獨對峙,釋放『理性空間』給自己,以『假設的同情』來瞭解與接納那些與我們不同的意見,從『相信』與『認同』中,尋找兩邊的最大公約數—人民的最大福祉。」

我相信如果雙方都有大格局思維,都能推動兩岸共同市場,都擁有假設的同情,那麼兩岸關係就會進入歷史的新頁。

中央研究院院士,美國印第安那大學經濟學博士,現任中國經濟企業研究所所長,國立交通大學講座教授。

曾任台大經濟系教授、中央研究院經濟研究所所長、中華經濟研究院院長,並兼任中央政府經濟、教育、統計、研考、能源、金融等部門顧問、諮詢委員及理事。

專書有《台灣泡沫經濟》等有關台灣與大陸經濟發展專書17種,時論集有《突破經濟觀念中的繭》等7種,主編中英文經濟專書30餘種,發表學術性中英文論文170多篇。

經建會主任委員。

大同工學院學士、國立政治大學經濟學碩士、美國洛杉磯加州大學(UCLA)經濟學博士。曾任政大經濟系系主任、中華民國住宅學會理事長、《工商時報》主筆、美國哈佛大學訪問學者、荷蘭萊頓大學交換教授、行政院大陸委員會副主任委員、國發會主任委員及行政院政務委員,現任政大經濟系教授及《經濟日報》主筆。

主要研究領域包括住宅經濟、勞動經濟與兩岸經貿。有多篇學術論文發表在國內外知名期刊。出版的專書有與高希均敎授等合著的《台灣突破-兩岸經貿追蹤》、《台商經驗-投資大陸的現場報導》,與方博亮教授合著的《管理經濟學》,個人著作有《兩岸經貿與大陸經濟》、《重回經濟高點:兩岸經貿與台灣未來》及《前進東亞,經貿全球:ECFA與台灣產業前景》等書。

(育達商業技術學院國際企業系副教授)

美國麻省大學經濟學博士。現任中央大學講座教授兼副校長。1970∼1992年任美國明尼蘇達州立大學經濟學教授。

李教授曾擔任台大、政大客座教授、中華經濟研究院副院長、國際工業關係協會常務理事、中央大學管理學院院長。

主要研究領域是人力資源管理、比較勞資關係、知識經濟與經濟發展。主要著作除英文學術期刊論文數十篇外,編有下列重要書籍:《人力資源管理的12堂課》、《知識經濟的迷思與省思》、《從充分就業到優質就業》、《險渡金融海嘯》及《後ECFA時代台灣的經濟政策》。

(中華經濟研究院國際經濟所副所長)

東華大學人文社會科學學院院長

政大企管學士,菲律賓亞洲管理學院企管碩士。歷任台泥企劃科長、中法合資的達和環保總管理處長、同宏科技總經理、新纖投資顧問、達輝光電財務長…等。譯作有《N世代衝撞》(合譯)、《誰,決定了你的業績》、《老闆不會明說,卻很重要的12件事》、《職場成人溝通術》…等,譯著頗豐。

美國德州農工大學農業經濟學博士,現任國立台灣大學農業經濟系教授,台灣農業與資源經濟學會理事長。

曾任台大農經系教授兼系主任、中央研究院經濟研究所研究員、美國哈佛大學燕京學社訪問學人、行政院大陸委員會諮詢委員。

講授制度與組織經濟學、中國大陸農業經濟問題專題討論、對外投資與國際農企業、農業發展等課程。

現任立法委員,並擔任國立政治大學經濟系所專任教授及經濟政策研究中心主任,專攻金融及經濟領域;曾受邀擔任美國哈佛大學及史丹福大學經濟系訪問學者、大陸清華大學和北京大學的客座教授;亦曾任行政院青輔會主任委員、大陸委員會委員、國家政策研究基金會財金組副召集人、合作金庫銀行常駐監察人、中華民國哈佛校友會副會長及十大傑出青年協會副會長等。

李教授曾獲多項榮譽,政治大學傑出研究教授獎、年度最佳論文獎、世界十大傑出青年獎、美國艾森豪獎、美國傅爾布萊特獎、李國鼎獎章、行政院一等功蹟獎章等,並被天下雜誌、澄社及立委選舉推薦連線(三十餘團體組成)評選為立院表現優良立委,並做專題報導。

2006/07/07

BCB340

天下文化

軟皮精裝

15.1x21cm

黑白

986-417-714-1

390

565