解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

《Discover Taipei》講述了VIS學生們接待外賓以及前往奧地利的交流旅程。經歷過多次國際交流後,學生們發現,與外國政治人物和媒體直接討論民主制度與社會自由,讓他們重新審視對台灣的理解。在全球化的時代,無論是在教育、職業發展還是社會參與方面,擁有全球素養已成為一項關鍵能力。

自己所生長的城市,就是一間最好的教室。

Discover Taipei 課程透過規劃執行,讓學生關心和理解身邊的事物,發現習以為常的生活場景,原來可以讓到訪的外國人驚豔。

求籤、擲筊,樣樣新鮮

曾經前後兩次帶德國學生走訪霞海城隍廟及龍山寺的學生曾宥蓁就提及,那些德國學生不約而同地被臺灣廟宇文化深深吸引,求籤、擲筊更是難以忘懷的新鮮體驗,興致盎然地不停追問關於廟裡的一切,即使是在離開後的路上,仍然不斷討論著。

臺灣人喜歡拜拜,考試的時候會去拜拜、想要戀愛也要拜拜,希望工作順利或是身體健康,也都要拜拜,不覺得有何特殊之處,但這是西方宗教文化中沒有的概念,對於歐、美人的好奇曾宥蓁感到很有意思,同時也意識到從別人的視角看自己的文化,是完全不一樣的感受。

王禹心也舉例,直到準備導覽的過程她才赫然發現,原來相關的習俗都可溯及歷史文化,左腳入廟是由於中國古代「左尊右卑」觀念,也因此為什麼常聽到「男左女右」。

圖片來源:《Discover Taipei》,帶領外國學生走訪臺灣廟宇文化,往往能使他們深深著迷,成為難忘的新鮮體驗。

跨文化交流的反思

很多時候,透過他人的角度來看我們自己,才會發現習以為常的事情,其實並不是這麼理所當然。因為這門課,學生感受到跨文化的交流、碰撞,能開啟更多的反思。

本來就喜歡歷史的陳羿穎就指出,藉由 Discover Taipei 課程為國外友人導覽的同時,更了解自己生長的地方了。「足夠了解自己,才能進一步把自身文化放到國際的脈絡中去思考,這個世界有什麼共同的問題,又有什麼相異之處,」陳羿穎有所體悟,如果連自身的文化歷史都不清楚,很難開啟真正深刻的交流與認識。

劉宇宸也提到,因為課程安排讓她意識到,現有的城市樣貌都是由過往交織而成,理解歷史文化的影響才能開闊未來視野,而臺灣還有許多故事值得去探索。

學生們是真切地感受到「愈在地,愈國際」。

儘管,將歷史課延伸至博物館、歷史遺址等地點是實驗教育常見的做法,但 Discover Taipei 課程徹底實踐以學生為主體,接收也傳遞知識的教學理念,讓課程不僅變得有趣,學生們的感知及受到的影響更是深遠,從多位學生分享的課後心得,可知學生們深受啟發。

圖片來源:《Discover Taipei》,斯洛伐克國會議員應邀來訪,VIS 學生陪同導覽,感受在地文化。

外國議員分享導覽後心得

近年來,VIS 學生積極投入國際活動與文化交流,透過實際行動將臺灣的故事帶到世界舞台。他們不僅在不同文化中展現出年輕一代的創新思維,也讓臺灣在國際社會中的角色愈來愈受到重視。

2022 年 8 月初,斯洛伐克國會議員齊亞克應外交部之邀來臺訪問,由VIS國際實驗教育的陳羿穎、周群倪、高楷恩三位學生陪同導覽,深入臺北萬華老城區,一窺臺北這座城市的發展軌跡。

這趟臺灣歷史之旅, 齊亞克滿載而歸,認識了不同階段、不同面向的臺灣,特地在個人臉書寫下訪臺心得:「雖然已經不是第一次來臺灣,但這次的交流可說是最特別的一回。不論是學生導覽,或是邊吃美食邊感受在地文化,這些過程對於我們彼此來說,都是珍貴無比的經驗。相比歐美其他大國,位居內陸的斯洛伐克,總是被冠上『神祕的歐洲小國』等稱號,面對大國來勢洶洶的挑戰,和臺灣歷史並不相同的斯洛伐克卻可以感同身受。在這樣的背景之下,我很開心能見到臺灣VIS的高中生將在地特色與故事傳到世界各地,並共同追求文化平權的價值。」

同年的 9 月中旬,由符之恩、王啟恩、高楷恩、林侑恆、陳宏騰五位學生,一同迎接奧地利國會下議院議員菲德勒等一行人,再度踏上別致的臺北歷史巡禮,深入淺出地介紹豐富的臺灣文化。透過走讀,講述每一棟建築、每一間廟宇、每一面牆背後的故事,讓外賓沉浸在過去的時光廊道中,感受臺北這座城市的人文脈動。

接下來,還有奧地利記者、德國大學生、德國高中生、美國中學生等陸續來臺的團體,讓VIS學生們接連展現為外賓導覽的實力。面對任何一位外國友人,學生們都可以侃侃而談,無畏知識深淺、觀點差異,大方地交換意見,訴說最精采的臺灣故事。

能讓世界上更多人了解臺灣,是參與導覽的學生們共同的驕傲;看似短暫的導覽,往往可以成為國際雙向交流的起點,開啟更多可能。

這就是VIS與學生攜手營造的國際視野,透過每一次的跨文化對話,臺灣不再只是地圖上的一個小島,而是充滿活力與潛力的國際夥伴。這群年輕的國民外交使者,用熱情與行動搭建起臺灣與全球對話的橋梁。

圖片來源:《Discover Taipei》,VIS 出訪奧地利,由奧地利國會議員菲德勒親自帶領參訪國會。

直擊奧地利民主殿堂

在 VIS 學生接待奧地利國會議員幾個月後,換 VIS 學生出訪奧地利。

結果由奧地利國會議員菲德勒親自帶領導覽獨家行程——參訪奧地利國會,不僅讓學生們獲得了實際的政治體驗,更藉由與議員的直接交流,深入了解他們的工作。

學生們也與奧臺協會主席艾蒙(WernerAmon)會面深談。曾在 2015 年訪臺的艾蒙目前擔任歐洲教育廳廳長,熱情地與學生們分享自己 25 歲就出任國會議員的從政歷程。

在這趟參訪行程中,正好遇上奧地利國會召開臨時會議,審查因烏克蘭戰爭與能源補貼所編列的特別預算,VIS 學生們也因此得以在臨時會中見到聯邦總理、副總理、內閣閣員及各黨國會議員。

這次難能可貴的經歷,讓參與歐洲教育旅行的學生們直呼上了一堂最特別的公民課,可以現場直擊奧地利的民主運作,比較和臺灣的異同,很不可思議。

圖片來源:《Discover Taipei》,在議員米里希的陪同下,VIS 學生克羅伊岑施泰因城堡,進行跨文化交流。

另外,學生們也在議員米里希的陪同下參訪了科爾新堡(Korneuburg)高中,和當地學生互動、分享全球化趨勢,是一場充滿火花的跨文化交流,彼此討論的內容從文化到政治,包括臺灣面對中國的處境,還有臺、奧年輕世代相同與相異之處等。

至今,學生仍會透過通訊軟體定期與米里希聯絡。歐洲教育之旅的隨行老師史雋皓(Rosalyn Shih)則強調,這樣的旅行能確實激勵學生跨越國界,形成持久而有意義的連結。

圖片來源:《Discover Taipei》

在維也納期間,學生也拜會中華民國駐奧地利大使張小月,會面過程中,有學生主動以聯合國大會第 2758 號決議及主要結果,帶出臺灣在國際社會中的現況,向大使提問交流。

旅途中接連的參訪活動,學生們勇於提問、發聲的態度,在在凸顯了 VIS 國際實驗教育的成果。

東、西方歷史的交會衝擊

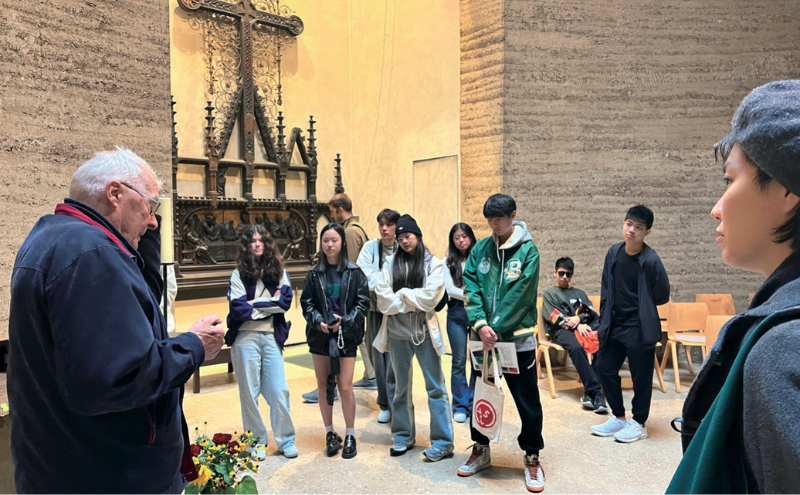

歐洲教育旅行的走訪景點中,最讓學生印象深刻的則是柏林圍牆遺址。該景點由經歷過冷戰時期的牧師克拉舍爾(Werner Kr ät schell)和尤特納(Thomas Jeutner)親自導覽,講述禮拜堂為了騰出建造柏林圍牆的空間如何被迫拆除,而新禮拜堂又是如何重新建造,並且成為東柏林人和西柏林人共同的心靈依託場所。克拉舍爾牧師更分享了,自己於冷戰期間在東柏林擔任牧師的點滴。促成這次特別會面的隨行老師史雋皓提到,第一次見到克拉舍爾牧師是在 2016 年,對於他在冷戰期間的牧師經歷深受感動,萌生了想把他介紹給 VIS 學生的念頭,巧合的是,與克拉舍爾會面的這一天,正好是哈馬斯襲擊以色列的同一天,「有鑑於日漸白熱化的全球衝突和不確定性,克拉舍爾尋求和平、和解的這段歷程,可以為學生帶來更深刻的啟發。」

圖片來源:《Discover Taipei》,走訪柏林圍牆遺址,由經過冷戰時期的牧師克拉舍爾親自導覽,講述新禮拜堂如何成為人們共同的心靈依托場所。

帶領歐洲教育旅行的另一位隨行老師馬思聰也談到,從個人自身經歷做為出發點去了解歷史,和 Discover Taipei 課程中,讓白色恐怖受難者直接站出來分享親身經歷的做法,不謀而合,對於學生來說,這樣的歷史充滿生命,也更有力量引領學生去省思。

其實,這也呼應了 Discover Taipei 課程創辦的起源,就是因為 VIS 校監黃禮騏曾參加 Discover Berlin 的一場導覽活動,深受啟發而決定開這門課。馬思聰強調,VIS 海外教育旅行重視的是教育意涵,透過實際走入國際世界,拓寬學生的文化視角,了解全球對話的重要性。

與當地人士交流後,師生都會再進一步討論,帶入臺灣現今情勢,以及與世界的連結,讓學生了解歷史脈絡以及意義,並藉由國際文化對照,帶領學生深入了解自身文化特質,反思臺灣在國際情勢中的定位。

旅程中,學生也不只是單純地參訪,必須事先研究,規劃設計出活動,擔任導航員、計時員、攝影師和旅行規劃師等角色,承擔更多責任,老師則是從旁引導,確認學生可以完成所交付的任務。馬思聰說,這些都是為了提升學生獨立且積極學習的態度,將旅行視為大家共同展開的一場體驗,而不是被動的參與者。

圖片來源:《Discover Taipei》,實際與不同國籍和文化的人互動,拓展了 VIS 學生的心胸與視野。

珍貴的國際交流經驗

Discover Taipei 課程不僅踩踏出一條創新豐富的學習途徑,更成為學生連結世界的橋梁。

儘管現在網路發達,然而再多的社群、影片、媒體素材,依舊不能補足直接面對面的溝通交流。多位學生都談到,藉由課程和不同國籍、不同文化的人互動,可以更了解他們真實的想法,這是書本上學不到的,能累積這樣的經驗很寶貴。

熱愛交朋友的曾宥蓁,更是喜歡透過導覽,用說故事的方式分享臺灣文化。德國高中生來訪時,VIS特別安排他們住宿部分學生家中,增加交流機會,身為接待家庭中的一員,曾宥蓁很高興得知,那些德國學生因為參與Discover Taipei的導覽以及兩星期的停留,更加了解臺灣,而且有些人已計劃要再次來訪。

前後參與許多次外賓導覽的周群倪則坦言,如果沒有課程的安排,很難有機會接觸到外國的議員、記者,這些珍貴體驗為她開啟了不同的視野。

為奧地利記者柯爾桑德導覽後,至今周群倪仍持續追蹤她的社群網站,為的是在熟悉的西方主流媒體之外,可以獲得不一樣的視角及觀點。頻繁的國際交流,讓學生們更能敞開心胸包容異質文化和思維,開始嘗試用不同國家或文化的觀點,來思考與解決問題。

同樣多次接待外賓並參與歐洲教育旅行的學生王啟恩就指出,直接和外國政治人物與媒體針對民主制度跟社會自由討論後,讓自己重新審視對臺灣的理解,也激發了想更深入了解國際事務的欲望。

無論仍在學或是已畢業的學生,從訪談中可以明顯感受到他們積極汲取國際經驗後的視野轉變。包括會主動關切全球性議題、社會正義,體認全球生命共同體相互依存的重要性;思考國家在國際關係中的優劣勢,以及在全球脈絡下的多元文化處境,理解群體的互動、關聯與衝突。

在全球化時代,無論是教育、職業發展或是社會參與都必須具備全球素養,才能在多元的社會中生活及提升競爭力。根據經濟合作暨發展組織對於全球素養的定義,強調必須從不同的角度分析事件,愈是複雜的全球性議題,愈能分析、評估不同的訊息,並理解與重視不同文化觀點;意識到自己的行為對全球社會產生的影響,避免偏見與誤導,願意承擔責任為全球福祉做出貢獻。

當 VIS 學生們踏入 PBL 教學以及 Discover Taipei 課程的那一刻起,這趟兼具在地知識與國際視野的啟發之旅,也正式展開。