解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

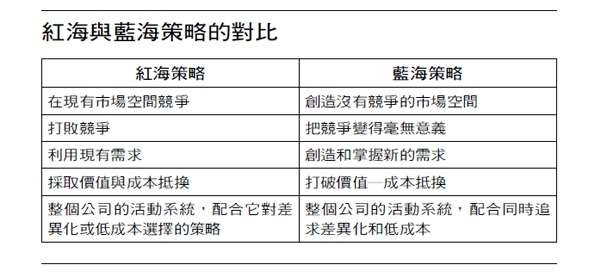

藍海策略(Blue Ocean Strategy)是指創造沒有競爭對手的新市場空間,有機會創造獲利型成長。在藍海中,競爭毫無意義,因為遊戲規則根本還沒成形。《藍海策略》作者莫伯尼、金偉燦指出,企業要掌握新的獲利和成長機會,就應該創造藍海。

開創藍海

產業歷史顯示,市場空間從來就不是恆常不變的;藍海是隨著時間演進而不斷被創造出來。

近年來的策略思維,偏重於競爭本位的紅海策略,藍海策略指出商場的獨到特質︰創造沒有競爭對手的新市場空間的能力。

拉里貝提(Guy Laliberte拉過手風琴、踩過高蹺,也做過吞火魔術師,現在是加拿大文化輸出勁旅「太陽劇團」(Cirque du Soleil)執行長。這個於1984年由街頭表演藝術工作者組成的團體,已先後在全球300個城市演出,吸引了將近1億5,000萬觀眾。成立不到20年,它的營收就達到全球馬戲團業霸主「玲玲馬戲團」(Ringling Bros. and Barnum & Bailey)經營了一百多年才有的水準。

太陽劇團的成長如此快速, 的確令人刮目相看—其實馬戲團這一行已逐漸沒落,以傳統策略分析的說法就是成長有限的夕陽產業。明星級演員供過於求;然而買方也相當強勢;此外,都會的現場表演、體育賽事到家庭娛樂,多樣化的娛樂替代方式也帶來相當大的影響。

現代兒童寧可打電動也不願去看馬戲團。凡此種種導致馬戲團的觀眾逐漸流失,營收和獲利隨之下滑。玲玲馬戲團老早為這一行奠定標竿,其他規模較小的馬戲團競爭只能依樣畫葫蘆,根本無法匹敵。因此,若以競爭策略為主軸,馬戲團這一行看來毫不足觀。

因此,太陽劇團的成功,還有一點更是值得一提:它不是從日益萎縮的既有馬戲團市場爭取顧客。

傳統馬戲團向來以提供兒童娛樂為目的,太陽劇團卻不與玲玲正面競爭;而是反其道而行,創造出無人競爭的新市場空間,讓競爭變得毫無意義。太陽劇團吸引的是全新的顧客群—成年人和公司團體。這些人願意花數倍於傳統馬戲團門票費用,體驗前所未有的表演娛樂。

破除競爭邏輯

太陽劇團之所以成功,在於它體認到要在未來贏得勝利,企業必須停止彼此競爭。想在競爭中求勝,唯一的辦法就是不要只顧著打敗對手。

要了解太陽劇團的成就,不妨想像一個市場,由兩種海洋組成:紅海和藍海。紅海代表所有現存產業,也是已知的市場空間;藍海意指所有目前看不到的產業,是未知的市場空間。

在紅海,產業邊界十分明確而且為大家所認可,也有一套共通的競爭法則。所有公司都致力超越競爭對手,以掌握現有需求,控制更大的市占率。然而隨著市場空間愈來愈擁擠,獲利和成長展望日益萎縮,產品淪為大宗商品,割喉競爭將紅海染成一片血腥。

相形之下,藍海是尚未開發的市場空間及新需求,有機會創造獲利型成長。雖然有些藍海遠在現有產業邊界之外,但大部分的藍海是在紅海中擴展產業邊界而創造出來,太陽劇團就是個實例。在藍海中,競爭毫無意義,因為遊戲規則根本還沒成形。

紅海裡的企業,必須時時刻刻超越對手,才能成功屹立。當然,紅海的地位會一直存在,也是經營上擺脫不了的事實。但是,愈來愈多的產業出現供過於求的現象,爭奪日益緊縮的市場固然必要,卻不足以使企業維持高效能。

企業必須超越競爭;要掌握新的獲利和成長機會,就應該創造藍海。

只可惜,過去的策略研究,大部分聚焦於以競爭為主軸的紅海策略,例如分析現有產業的潛在經濟結構;選擇低成本、建立差異化、聚焦的策略定位;以及衡量競爭情勢。

藍海就在你身邊

「藍海」一詞聽來陌生,實際上存在已久,而且是過去及當前經營生態都具備的特性。你可以回顧120年前並問問自己,「當前的產業有多少是過去一無所知的?」答案是:汽車、唱片、航空、石化、醫療保健、管理諮商等許多基本產業,在當時不是聞所未聞,就是才剛萌芽。時間拉回30年前,現今許多總值幾十億美元的龐大企業,早年根本毫不起眼,隨便數數就有:共同基金、手機、天然氣發電廠、生物科技、折扣量販、包裹快遞、休旅車、滑雪板、咖啡吧、家庭影視。不過40年,市場已完全改觀。

現在把時鐘撥到20年甚至50年後,試想屆時會出現多少今天未知的企業。如果歷史是預測未來的指標,我們斷言,這些企業絕對不在少數。

事實上,企業從來就不是靜止不動的。它們會不斷的演進,作業方式會改善,市場會擴展,參與的人來來去去。歷史顯示,我們嚴重低估了人類創造新企業和改造現有企業的能力。

然而,這些年來的策略思考卻集中在競爭本位的紅海策略,部分原因是企業策略根源於軍事戰略,而且深受影響。許多用語根本是借自軍事術語,例如企業「總部」的首席「執行長」、「前線」的「部隊」;這種角度顯示,戰略的目的是對抗敵手,爭奪範圍有限的固定領土。

但產業歷史顯示,市場空間與戰爭不同,它從來就不是恆常不變的;而且,藍海是隨著時間演進而不斷被創造出來。因此,若是聚焦於紅海,等於接受戰爭蘊含的限制因素—領域有限,要贏就得先殲滅敵人。這等於否定了商場獨到的活力,也就是創造無人競爭的新市場空間的能力。

Photo:Stephen Edgar, CC Licensed.