解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

大病之後,吳清友益發覺得是上天要自己做些有意義的事,愈來愈透徹。自己想做的不只是一家書店,而是一處能讓身心安頓、心靈停泊的場所。

一九八八年十一月,台北仍有暖陽。

美好的週末上午,陽光透窗爬進吳清友家的原木地板。為了一覽紗帽山,向陽大窗捨去阻隔的窗簾,隨時歡迎自然光降臨。插好早上買回來的花,吳清友的太太洪肅賢看了時鐘,已過九點,納悶先生怎麼還沒起床。昨晚臨睡前,他還提醒她今天要一起去石門水庫參加公司慶功宴。

洪肅賢心想,「先去叫他起床好了!」一進房間,見吳清友還躺在床上,直覺不對勁,急忙趨前。

這一看,她驚呼:「你的臉色怎麼這麼慘白?」

「阿洪……可以幫我穿襪子嗎?」吳清友皺著眉頭,吃力的擠出這幾個字,神情難掩痛楚。

她當機立斷,對先生說:「走!我們去醫院。」

司機從陽明山住家飛車到仁愛路的國泰醫院,只花了短短半小時。出門時,吳清友還能忍痛緩步上車,到醫院門口,人已虛弱到無法走路。洪肅賢向醫院借了輪椅,快速推著先生進急診室。

做完檢查後,值班醫師面色凝重。吳清友確診為馬凡氏症候群,因為主動脈的結締組織鬆脫,造成部分血液回流心臟,心臟過度負荷而擴大,如果不進行人工瓣膜與人工血管的手術,性命難保。事實上,吳清友的身高是全家族的「異類」,高達一百八十八公分,兩手張開的距離比身高還高,大拇指也特別長,是馬凡氏症候群的典型特徵。

二十三日,吳清友穿著單薄的手術衣,坐在輪椅上,從加護病房被推到醫院的教學課堂。當他被移躺到冷冰冰的教學台上,一陣寒意迅速透膚,不自覺起了雞皮疙瘩。十位受訓的住院醫師圍著他,輪流觀察與問診,有些比較粗心,沒先用手暖熱,就把冰涼的聽診器直接往他的胸膛一放,來回移動,凍得他直打哆嗦。吳清友忍著沒出聲,當個「稱職」的示範病人,想像自己對醫療的傳承能有一點小小幫助。

日後他經營誠品,特別重視服務要有優雅、人文的款待,因為書店與醫院之於他,都是生命的道場。

出院返家,他坐在家中三樓,從大窗眺望紗帽山。同樣的景致,心境卻不同了。

開心手術,像是檢視人生的開關,吳清友思索自己的生命。以前,理所當然認為明天能看見太陽、未來都能妥善規劃,經歷生死後才知,原來一個人活著,沒有所謂的「理所當然」。

他自省,像自己這麼固執的人,假使上天不給他一場大病,這輩子或許都無法覺察無常,說不定還有更多的自以為是,遮蓋心智而不自知。「大概是上天要我做一次生命的總檢討。我現在所擁有的、未來想追尋的,都是生命中最愛、最珍惜的嗎?」術後疼痛的傷口好似是來帶他穿透生命迷霧,窺見隱於浮雲後的繁星太空。

回想三十八年的人生,不敢想的財富,莫名得到了;不想要的疾病(先天性馬凡氏症候群),如影隨形。這一正一反的兩樣事物,讓他領略了過去幾年一直在尋找的存在意義。一種前所未有的清明油然而生。

大病之前,他以為自己是因為喜愛建築、藝術,所以想開一家人文藝術書店。亦無法說得明白,為何想像中的書店要有音樂、桌椅,人們可以自在進出,隨心情或站或坐,以最安適姿態閱讀;空間裡也要有畫廊、咖啡館、小商場。

大病之後,他益發覺得是上天要自己做些有意義的事,愈來愈透徹。自己想做的不只是一家書店,而是一處能讓身心安頓、心靈停泊的場所。書店、音樂、咖啡館、畫廊等場域,是為了創造優雅氛圍的元素,因為優雅,才有機會讓一個人的心靈感受到從容,進而享受被安頓的喜悅。

「史懷哲說過,每個想要活下去的生命,要與許多也想活下去的生命一起存活,我的生命應該也要如此效法。」他終於明白,未來想做的已經不單純只是發展新事業,而是分享一種人與生命、閱讀結合的價值觀。多年前,為了經營公司,吳清友讀了不少企管書籍,有一本中華企管出版《零基預算法實務》的觀點令他受用極深。他想,企業預算每年都可以歸零,生命不也應該如此嗎?「生命應該在事業之上,心念應該在能力之上,」他自我期許,不能因為病痛,改變創辦書店場所的心念。

不過,老天像是要驗證他的心念有多強烈,原本要投資的股東得知吳清友手術的消息後,突然反悔了。

他們對他說:「書店本來就不是獲利好的投資,當初我們是看好你的眼光與經營能力,現在你的健康出現問題,我們必須重新評估風險。很遺憾!我們不能投資你想做的書店事業。」

吳清友當然不會因為股東問題而打退堂鼓。他找三哥吳清河與大姐商量,兩人二話不說,支持弟弟的夢想,集資補上現金不足的部分。

他很清楚,這是生命歸零後的全新旅程,自己的心念也很單純,就是一個生命因閱讀而不再失落的個體,想要窮盡己力,為生長的這塊土地播下閱讀種子。至於未來走向何方,又能夠走多久,他沒有十足把握,亦沒有多想。

為了幫生病中的他打氣,一位哲學系碩士的員工,在卡片上寫了:「吳先生,上天因為要你服一帖藥,所以先讓你生一場病。」當年這句用來撫慰吳清友的話,如今看來,像是呼應命運的預言。

上天給的這一帖藥,其實是在引領吳清友追尋生命的本質,而這正是誠品的緣起 ── 一位深覺生命渺小、無常的中年人,想追尋一處能讓身心安頓、心靈停泊之所在,人生重新啟程,創辦誠品。

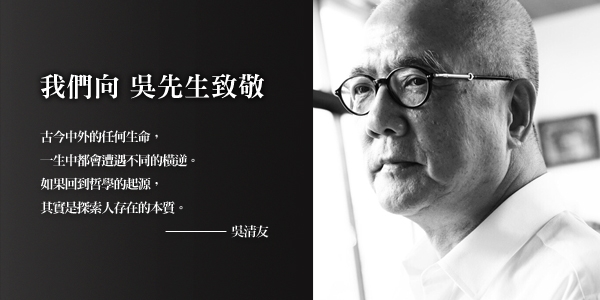

也是在多年後,吳清友才逐漸理解,古今中外的任何生命一生中都會遭遇不同橫逆,如果回到哲學起源,都是探索人存在的本質,這也是一個人的生命之根。

人往往把碰上的難關視為艱辛,如果能夠洞悉生命,會發現它可能是這一輩子的好因緣。吳清友的生命正因而轉變,誠品也由此誕生。