解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

我們是如何知道目前已知的事物?對哲學世界的圈外人而言,這樣的問題竟引發歷時兩千多年的辯論,似乎荒誕不經。哲學家們確實窮畢生之力思考這類問題,而且他們的見解值得我們重視。

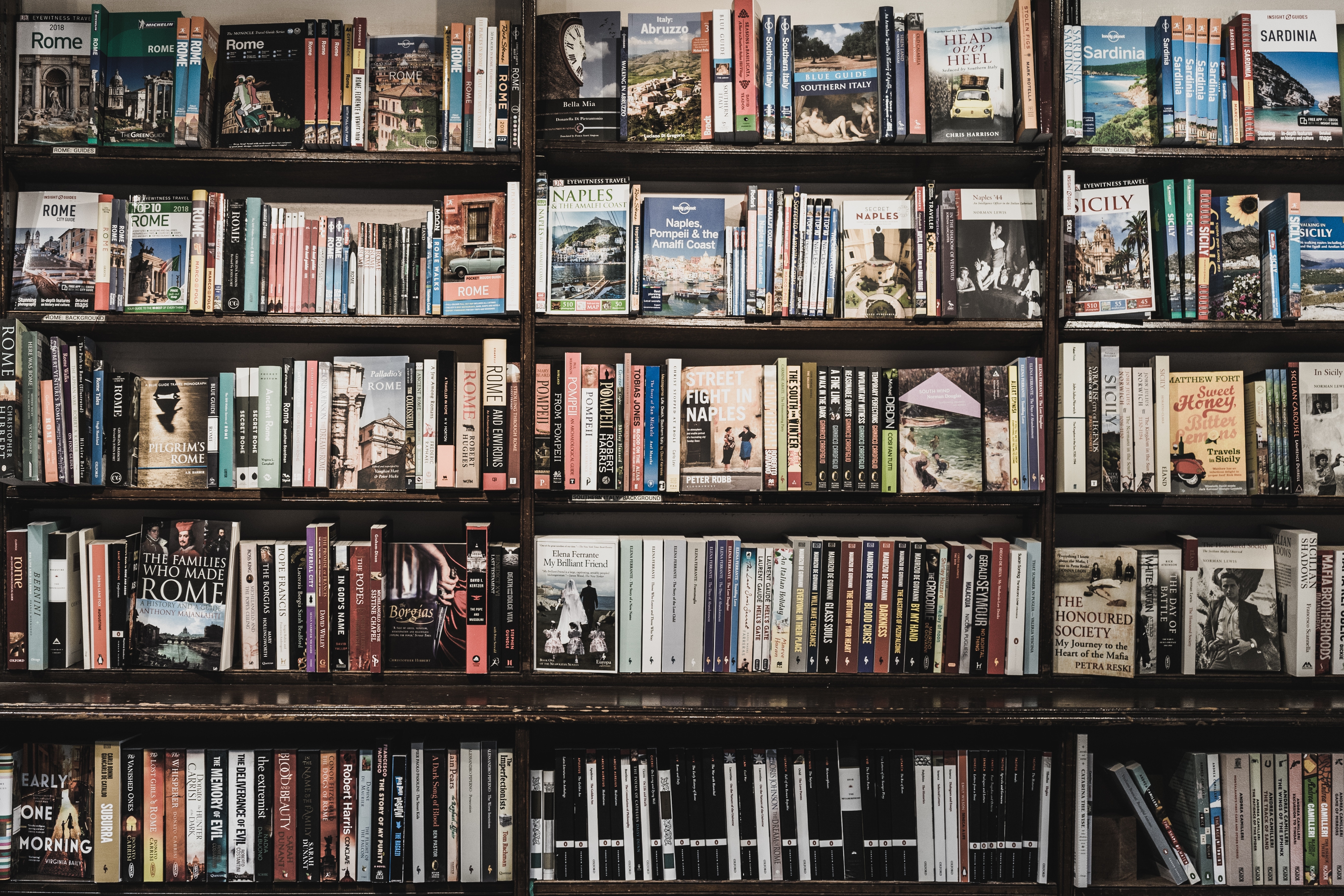

圖片來源:unsplash

我們是如何知道目前已知的事物? 而且,我們怎麼確定自己真的已經知道了? 哲學家對這些問題已經思考了幾千年。我是不是真正知道我坐在一張椅子上,是不是真正知道莎士比亞是一位處理權力議題的大詩人?

對哲學世界的圈外人而言,這樣的問題竟引發歷時兩千多年的辯論,似乎荒誕不經。但當我們丟下一個東西時,我們怎知那東西確實往下掉? 當我們閉上眼睛時,世界是不是真的存在?哲學家們確實窮畢生之力思考這類問題,而且他們的見解值得我們重視。

客觀知識是自然科學的基礎。這樣的知識不涉及任何真正省思。哲學家湯瑪斯.內格爾(Thomas Nagel)主張客觀知識是「憑空而來的看法」。客觀知識經過一再檢驗,得到的結果都一樣。我們可以用客觀知識觀察、測量螞蟻、原子與小行星,因為它的主張有重覆性,具普世有效性,而且能呼應對現實的觀察。

繼客觀知識之後,強調個人意見與感覺的主觀知識登場。認知心理學者研究的,就是這種反映我們內心生活的知識。我們知道某些有關我們自己的事,而我們身邊每一個人都會將這些事視為知識。當一個人歷經屬於感覺範疇的事物時,對那一刻的他們而言,那經驗一定是真正的知識。非這樣不可。

與客觀知識不同的是,這類型的知識不能像原子或距離一樣測量。而且不同於主觀知識的是,這類型知識屬於公共與文化。它涉及對我們各種社會結構的感受,或者可以套用我在第一章使用的概念,它涉及我們的「世界」。用另一種方式說,這第三類型是有關人類共有經驗領域的知識。

當我們對身邊世界不甚了解時,這第四種知識能告訴我們應該怎麼做。在伊拉克久經戰陣的士兵說,他們能在走近詭雷時,憑身體「感覺」到詭雷就在附近;老資格救火員可以透過「第六感」知道火往哪裡燒;技藝精熟的醫護人員,在還看不出病人有任何心搏停止的明確跡象以前就先抓起電擊機,這就是感覺知識。

【書籍資訊】

《演算法下的行銷優勢》