解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

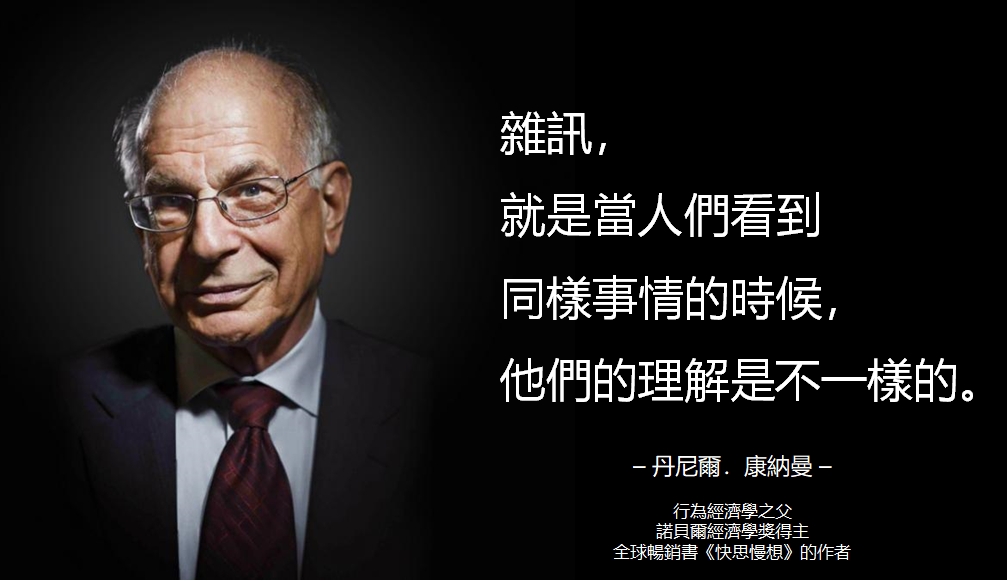

行為經濟學之父丹尼爾.康納曼日前接受媒體訪問,談及《雜訊》一書,並從司法判決及法官量刑來進一步說明。

只要有判斷,就會有「雜訊」,而且在日常生活中,雜訊比你以為的還要多。

要了解判斷的錯誤,我們必須了解偏誤和雜訊。有時,雜訊是更重要的問題。

行為經濟學之父丹尼爾.康納曼日前接受媒體訪問,談及《雜訊》一書,並從司法判決及法官量刑來進一步說明。

「雜訊」就是人類判斷的一種度量,每個人心裡都有一把尺子。我們想一下,如果測量出現錯誤的話,會有兩種情況,一種情況是偏差,也就是均差可能是正也就是負,也可能是零,而其中的變異性就是「雜訊」。

「雜訊」是判斷錯誤的一種,如果有同樣的正負錯誤,即使沒有偏差,最終均值是零,也不是精準的判斷。

當面對同一件事時,你的判斷應該是一致的,但有可能你卻做了不一樣的判斷。

我們希望整個司法系統是沒有雜訊的,如果要達到這樣的目標,就意味著不同的法官在宣判的時候要能夠對同樣的犯罪,做出相同的判罰。

被告是否獲准保釋或入獄等候審判,關鍵在於最後審理的法官。有些法官比較寬容,有些則比較嚴格。不同法官對於哪些被告可能逃亡或再犯的評估也會天差地遠。

例如心情的變化,如果一個罪犯剛好碰到法官心情好的时候,或者剛好法官那天心情不好,那可能以會影響最後服刑的期限。这明顯是不公平、不公正的,這就是所謂的情境雜訊。

雜訊與偏誤一樣,都是人類必須迫切正視的問題,唯有正視雜訊與偏誤的存在,並做好決策保健工作,才能迎向決策錯誤更少、更公平、更健康的社會。

------------------------------------------------------------------------------------------------

延伸閱讀

➡ 你是否認為「別人的想法與你大致相同」?小心!「系統雜訊」正在影響你的決策

https://bookzone.cwgv.com.tw/topic/details/21506

➡ 國發會前主委陳美伶參加《雜訊》新書座談會,從台灣地方治理經驗談司法系統中的「雜訊」

《雜訊》這本書與司法判斷是非常相關的,制度設計的原意就是要減少不公正,使用合議制是最好的,但設計了制度後,接下來是執行的誤差。

尤其司法所判斷的都是個案,所以書中提到的"量化",是否可以運用科技降低雜訊,司法這條路要把雜訊降到最低是很辛苦的,希望有一天可以達到真正的幸福公平。

美伶姐推薦閱讀

➡ 《雜訊》

丹尼爾.康納曼、奧利維.席波尼、凱斯.桑思汀三位行為科學家發現,在醫學、法律、經濟預測、法醫鑑識、保釋、兒童保護、策略、績效評估、個人選擇等領域,都看得到雜訊,但是一般人和組織都沒有意識到這個問題,結果是付出高昂的代價、公共安全與衛生受到影響、社會還會出現極端不公平的情況。