解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

1980年代以前,中國學術界大多都把抗戰說成中國共產黨領導的游擊戰。這種趨勢在之後的三十年開始改變,他們開始承認國民政府在抗戰中的重要角色。這種修正主義觀點為抗戰的軍事史提出了新框架...

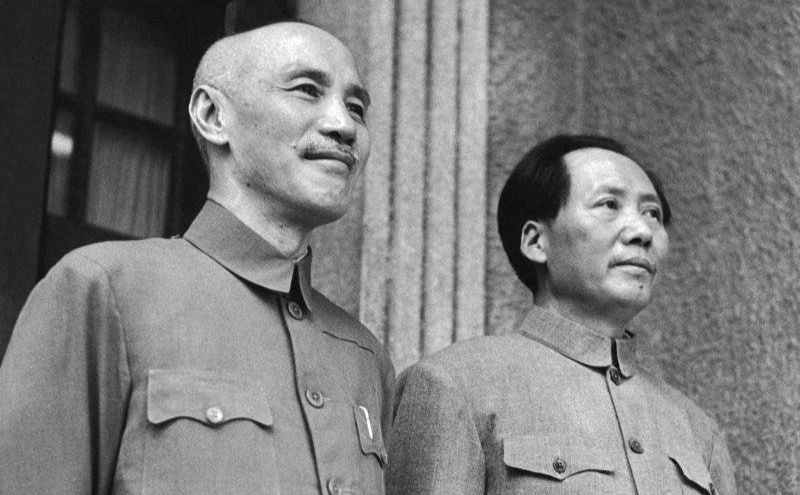

圖片來源:維基百科

1980年代以前,中國學術界大多都把抗戰說成中國共產黨領導的游擊戰。這種趨勢在之後的三十年開始改變,他們開始承認國民政府在抗戰中的重要角色。這種修正主義觀點為抗戰的軍事史提出了新框架。大抵來說,這段歷史從1937年蘆溝橋事變開始,到1945年八月核彈轟炸日本使戰爭突然結束為止。其中的幾個重要轉捩點,包括:1937年的淞滬會戰,1937至1938年的南京占領與劫掠,1938年的臺兒莊戰役、徐州會戰、武漢會戰,1941年英美兩國在珍珠港事件之後參戰,1942年與1944年的緬甸戰役,以及1944年的豫湘桂會戰。

1980年代與1990年代初的修正主義史學,大部分都在統整國民黨軍隊於抗戰時期的各項成敗,不太處理國民政府與蔣介石。其中一個例子,就是他們開始研究一場國民黨軍隊少數能夠擊退日本侵略軍的戰役:1938年四月在山東省的臺兒莊戰役。李宗仁與白崇禧在這場戰役中擋下了襲擊臺兒莊的日軍,使後續的日軍難以前往一個中國華東地區的鐵路樞紐:徐州。修正主義挑臺兒莊戰役來研究很聰明,因為這場戰役與中共沒有關係,而且中國人打贏了日本人,討論起來不容易碰觸到意識型態問題。打贏這場仗的國民黨高階官員李宗仁,最後還投誠到中共那邊。除了這項研究,中國也彙編了與蔣介石軍隊有關的文獻,讓學術界開始討論國民政府的軍事表現。如今相關主題的研究已非常豐富,各界也接受了這樣的學術研究。

不過,雖然中國已經公開承認國民黨過去的軍事成就,但由於某些議題仍極為敏感,可以討論的程度還是備受政府管控。另一方面,目前研究國民黨抗戰貢獻的文獻已經非常多,若要把這些東西清得一乾二淨,大概也得花上九牛二虎之力。該領域的一位資深研究者指出,兩邊必須不斷在協商中求進步,這位學術著作的編輯說:「我知道哪些你可以發表,哪些不可以。」

研究國民黨戰時功過的趨勢,使共產黨的主題多多少少變得乏人問津。畢竟學術藍海比紅海更具吸引力,許多研究者都發現,探索新主題比重溫舊討論更有趣。但除此之外,政治的影響也很大。一位資深歷史學者表示,與抗戰時期相關的中共史料都很「麻煩」,「光是資料不公開就是個大問題」。學者以前比較能直接調閱相關檔案,但現在政府把大部分學者拒於門外,負責單位通常不會讓你知道它收藏了哪些資料。不過官方依然出錢資助出版了一些精心挑選的史料,1987年的黃美真和2015年的習近平都說過,那些讓人能夠更客觀地研究抗戰的「材料」相當重要。

二十一世紀後,不僅更少人研究抗戰時期的中共,研究國民黨的主題也從國民黨軍隊在抗戰中的貢獻,開始跨足到過去的禁忌人物之一:蔣介石。中國在毛澤東時期不可能給蔣介石任何正面評價。但1988年開始出現一些契機。那年偏向自由主義、備受爭議的紀錄片電視劇《河殤》在全國播出,其中直接露出了蔣介石的影像,這在當時可是相當大膽的。到了1990年代,談論蔣介石終於不再是禁忌。

2000年代則發生了一件改變相關學術研究的重大事件,蔣家在2006年把之前一直保存在臺灣的《蔣介石日記》, 移往美國史丹佛大學的胡佛研究所(hoover Institution)供學術使用,這部蔣介石寫了五十多年的日記,是研究蔣氏時期最重要的史料之一。此後出現了一個有點反諷的現象,許多中國學者跑到美國加州,去找研究他們自己國家的重要史料來讀。其中最有名的一位就是中國社會科學院的楊天石,他的著作《找尋真實的蔣介石》後來變成這個領域的經典。楊天石詮釋蔣介石相當謹慎,利用大量的《蔣介石日記》引述,把蔣寫成一個有缺陷的重要歷史人物。《找尋真實的蔣介石》也成為中國與臺灣學術界在這個主題上的交會點,這本書的序文作者是呂芳上,他是根據《蔣介石日記》做出許多重要研究的資深歷史學者,在序文中強調這個主題對兩岸都很重要。

➢【書籍資訊】《正義之戰》

➢【延伸閱讀】中國推動的「二戰集體記憶」是什麼?|《正義之戰》