解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

蔡榮根博士在《尋找安全的家》中寫臺灣地形多為山坡地,住宅安全備受關注。過去法令允許開發陡峭坡地,導致災難頻傳。山坡地社區住戶需特別警惕居住安全,特別是注意房屋到底是建在順向坡與逆向坡,一般民眾也可利用「地質敏感區查詢系統」自行判斷山坡地房屋是否位於山崩或順向坡滑動高風險區。

臺灣是菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓形成的島嶼,山坡地及高山地幾占全島面積的四分之三,平地土地資源有限,政府因此於1977 年頒布「山坡地保育利用條例」。只要向水土保持機關申請許可,坡度小於 30% 的山坡地,即可由縣市政府編定為允許興建住宅的丙種建築用地。很多建商因而低價購入大片山坡地,將之變更為有開發價值的丙種建築用地,逐步開發成大型山坡地社區。

政府為了將如雨後春筍般的山坡地建築開發案納入管理,於 1983 年頒布「山坡地開發建築管理辦法」。新法雖然規定申請開發的面積不得少於 10 公頃,但卻允許將開發標準放寬到坡度 55%。由於政府法令不溯既往,「山坡地開發建築管理辦法」頒布前已編列為丙種建築用地的山坡地,仍可繼續開發,此即媒體一度吵得沸沸揚揚的所謂「老丙建」問題。

「老丙建」山坡地建案原來規定的建蔽率是 40%,坡度限制在 30% 以下才可開發。1983 年頒布的「山坡地開發建築管理辦法」允許開發的坡度放寬到 55%,很多建商利用當時管理法令不完善,將坡度在 30% 至 55% 間、原來屬於綠地等公共設施或道路護坡的土地,也申請變更做為住宅建地,再以挖填土方平衡的方式整平成建築基地。

這樣的做法危及原有山坡地住戶的居住安全和權益,並衍生出很多原住戶與建商間的糾紛。民眾若喜歡青山綠水而有意選擇山坡地社區為住家,建議先向建商或管委會詢問社區內公共設施用地的產權歸屬,確認公園綠地是否為永久法定空地,若產權屬於建商且為住宅用地,建議三思而後行。

坐落於「順向坡」的開發社區

1997 年 8 月 18 日,溫妮颱風挾帶豐沛的雨量襲擊北臺灣,位於新北市汐止區的林肯大郡社區,邊坡滑動衝破擋土牆,並直接撞擊該社區「金龍特區」第三區建築,導致整排建築嚴重坍塌,造成 28 人罹難、100 多人無家可歸的慘劇。山坡地建築潛藏的居住安全問題這才引起政府和國人的重視,進而在建築技術規則中增訂山坡地專章,規定「開發區域內平均坡度超過 30% 者,不得做為建築使用。」並規範其他的山坡地建築開發行為。

今天我們在臺灣所看到的陸地,原來都是海底的沉積岩,經由菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊千百萬年來互相擠壓而拱起形成陸地,這就是所謂「造山運動」。臺灣每年約 4 萬次的地震,正是這一造山運動的原動力,現在仍然加速進行中。不同岩質的沉積岩在造山運動中受擠壓拱起的過程,就好比我們用兩手相向推擠一疊放在桌上的薄紙,這疊薄紙受到推擠力會產生皺摺並拱起,紙與紙間原本水平的介面也隨著拱成各種不同角度。同理,我們在陸地上看到不同岩層間的層面,大部分也都不是水平方向。

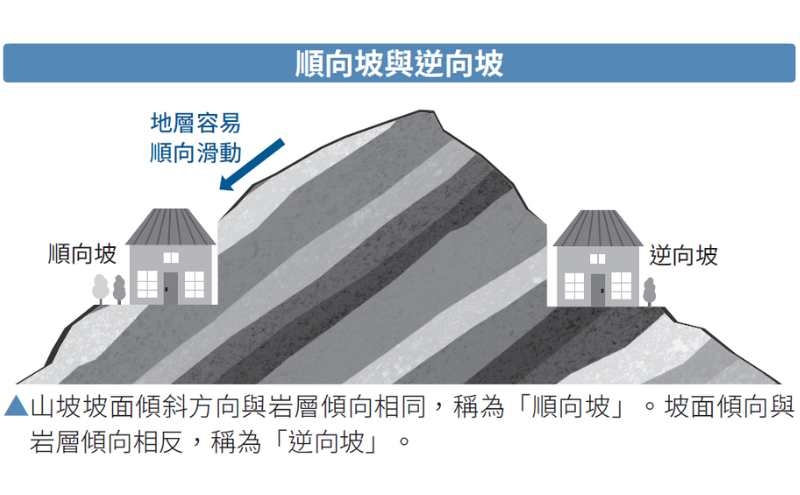

臺灣的山坡地質大多由密度較疏鬆的砂岩和密度較緊密的頁岩交互疊接所構成,當山坡的坡面傾斜方向與岩層的傾向相同時,這樣的坡面稱為「順向坡」。當坡面傾向與岩層傾向相反,則稱為「逆向坡」。

圖片來源:天下文化,《尋找安全的家》

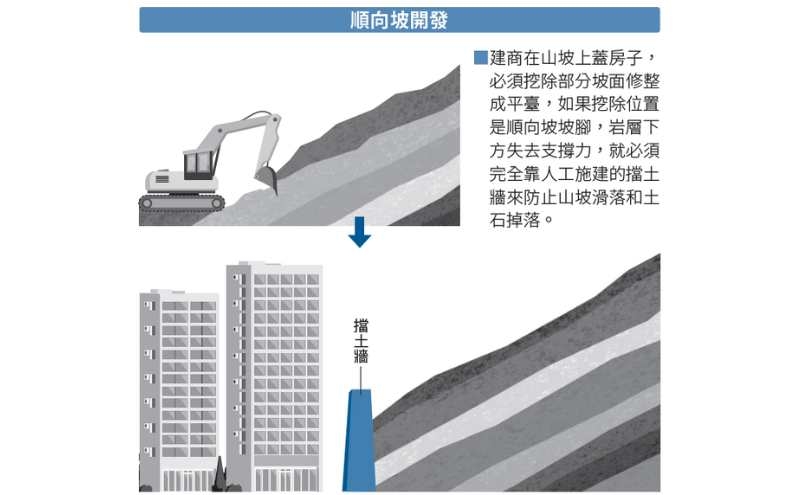

建商要在陡峭的山坡上蓋房子,必須挖除部分坡面,將山坡修整成平臺,如果挖除的位置是順向坡的坡腳,與坡面相同傾向的岩層下方失去支撐力,就必須完全靠人工施建的擋土牆來防止山坡滑落和土石掉落。

當遇到地震侵襲引起岩層鬆動,或颱風暴雨來襲時,擋土牆內側強大的水壓力會破壞岩層間的摩擦力和黏結力,於是引發順向坡滑動,邊坡甚至可能衝破擋土牆引發災變。1997 年的林肯大郡災變和 2009 年的小林村土石流滅村事件,都是因為颱風豪雨導致順向坡滑動所引起。2010 年 4 月 25 日國道三號基隆七堵段,甚至在無風無雨也無地震的情況下,發生大規模走山事件,大量土石崩塌而下覆蓋了南北雙向車道,造成四人罹難。

國道三號走山事件後,內政部邀集專家學者清查各縣市 480 處山坡地住宅社區,清查結果就安全性分為三級。其中列為 A 級者需「限期改善」的,共有 18 處;列為 B 級者必須由管委會或所有權人「加強監測」的,有 83 處;列為 C 級者,請該社區自行檢測設施狀況「注意維護」的,共有 379 處。政府以無法源依據及擔心影響既有住戶房價為理由,並未公布社區名稱,但允許房屋所有權人向各縣市政府查詢,有購買或租住山坡地社區住宅需求的民眾,可要求原屋主提供查詢結果。

圖片來源:天下文化,《尋找安全的家》

一般民眾也可利用經濟部地質調查及礦業管理中心建置的「地質敏感區查詢系統」,輸入地籍號碼,即可查詢所屬意的山坡地社區是否位於「山崩與地滑地質敏感區」。也可以觀察社區坡面上的樹木或電線桿是否傾斜、坡面上是否出現同方向且成群成組的裂縫或局部坍方、擋土牆面是否有裂縫或外凸變形、坡腳是否有落石或小石塊堆等現象,自行判斷山坡地房屋是否位於山崩或順向坡滑動高風險區。

雖然現行建築法規規定「坡度超過 30% 的山坡地,不得做為建築使用。」但 30% 的坡度已不算緩坡。30% 的坡度表示沿著山坡水平直線距離前進 100 公尺時,垂直爬升高度為 30 公尺,換算成山坡的角度約為 16.7 度(不是 30 度)。相較之下,都市地下停車場的進出車道,設計坡度只有 15% 左右(8.6 度)。林肯大郡災變以前開發的山坡地社區,容許開發坡度竟高達 55%,大家可以想像這樣的坡度有多陡峭了。