解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

《Discover Taipei》一書中展示 VIS 不僅是一所學校,更是一個打破傳統學習框架的創新實驗場。透過顛覆傳統歷史教育的方式,VIS 提供學生全新的學習視角,培養他們在全球化時代中脫穎而出的能力,成為真正的全球人才!

歷史不光是用讀的,也可以用看的、用聽的,以更多元的方式學習和感受。

2022 年參與 Discover Taipei 課程的學生王禹心,因為更加了解自己生長的土地,對歷史課有了全新感受,「這堂課讓我重新認識歷史,歷史跟我的生活不再是斷裂的,也領悟了現在的日常,都是因為過去種種的歷史因素交織而成。」

連續選修兩學期 Discover Taipei 課程的學生周群倪,即使已經進入大學,依然鮮明地記得當初參與課程的雀躍心情,「因為喜歡歷史才選修這門課,但上了課才發現,哇!原來歷史課可以這樣上,可以這麼有趣!」這也影響她大學繼續選擇就讀歷史學系。

Discover Taipei 把學生從枯燥的文獻紙本裡拉出來,課程會安排走讀相關地點,帶領學生印證書面史料,感受那些還存留在臺北日常生活的紀錄,搭建起帶領學生走進歷史學習的橋梁。

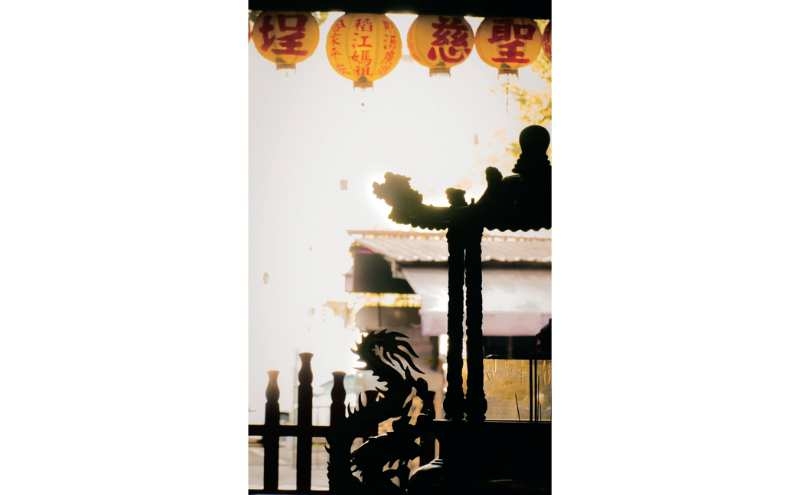

無論走訪一座廟宇或是一棟建築,學生都驚訝地發現,自己熟悉的臺北竟有著截然不同的面向。例如,漫步青田街區,發現許多日式老房、清真寺與天主教聖家堂僅相距百米、精緻有特色的店家林立,感受鬧區之中自成一格的靜謐氛圍;但把視線拉到城市的另一端,龍山寺周邊熙熙攘攘的人潮與攤販,又成了鮮明對比。

圖片來源:《Discover Taipei》,無論走訪一座廟宇或是一棟建築,VIS 學生都驚訝地發現,自己熟悉的臺北竟然有著截然不同的面向。

好奇勾起探究之心

唯有實際走訪,學生有所感,才有機會開啟好奇心,好奇青田街為什麼會有這麼多日式建築?為何龍山寺聚集這麼多攤販? 習以為常的風景,因為有了好奇心而不同,並醞釀成為繼續探究的原動力。

周群倪還記得,走訪大稻埕時,老師要學生們停下腳步想像,幾百年前也有一批人站在同樣的位置,當時的他們在想些什麼呢?「那時我的印象非常深刻,感受很強烈,覺得:哇,我有選這堂課真的太正確了!」

如今已經在美國就讀大學的學生陳羿穎,回想自己當初選修 Discover Taipei 課程,就是因為在網站上看到之前的上課狀況,學生曾到訪臺北清真寺,與信徒們談話,「那深深吸引了我,相較於只看書本上的介紹,能實地對話交流,我覺得是學習歷史很棒的方式, 也是更重要的一環。」

圖片來源:《Discover Taipei》,與政治受難者陳欽生(右二)面對面,使過去那段歷史不再只是一張照片或一段文字,而有更真切的感受。

換個角度看事情

吳亮衡依然記得,親眼見到白色恐怖景美紀念園區的人權紀念碑,印度黑石碑體上密密麻麻的受難者姓名,以及用鮮紅色標記槍決時間,學生們深感震撼。回到課堂上,師生們一起分享了那份強烈的感受,「對他們來說,每一個名字都曾經是活生生的人,過去那段歷史不再只是課本上的一張照片,或一段文字而已。」

探訪政治受難者的經歷,更是烙印在陳羿穎心中。

「『白色恐怖』、『轉型正義』這些詞彙經常都聽得到,對我來說並不陌生,但和政治受難者交流後,對我產生巨大衝擊,」陳羿穎回憶起當時,在訪談中,發現當事人並沒有她原先認知的受難者心態,「我先入為主地認為,被迫害的人心中必然充滿許多怨懟及憎恨,但是他的態度卻很豁達,打破了我自以為是的想像。」

這給陳羿穎上了很重要的一課,「當我們提到轉型正義,經常想著要揪出壞人、討回公道,但從對談中我卻深切地感受到,學習歷史不是為了去撻伐加害者,更重要的是為了避免錯誤及悲劇重演。」

學會觀察,也讓學生發現,許多習以為常、再平常不過的地方,只要換個角度就能看到以往忽略的面向。

「起初學生們看到參訪地點有中正紀念堂時,第一個反應就是『怎麼又是中正紀念堂』,」面對學生抱怨,謝佳真追問, 有沒有人去過大廳一樓的常設展,「他們才赫然發現, 已熟悉到不行的地方,竟然有個角落從來沒去過。」

「就像打開一個觀察世界的開關,」吳亮衡談到,引導學生做更細微的觀察,就能發現過往不曾注意的事物,引發好奇心,進而提出問題,想找尋答案,這個過程正是驅動學習最珍貴的內在動機。

圖片來源:《Discover Taipei》,準備導覽中正紀念堂的過程,讓 VIS 學生建立起思辨能力,同時埋下獨立思考的種子。

討論議題的歷史脈絡

Discover Taipei 課程安排了大量的討論時間,老師總是反覆提問:你覺得呢?你怎麼想?為什麼?

王禹心還記得,學期初期的幾堂課,老師提問時同學經常你看我、我看你,不知道要回答什麼,「隨著一次、兩次的練習後,大家漸漸有了概念,知道如何去看一個史實或事件,慢慢也有比較多的想法,會試著去想各種可能性。」

周群倪對於老師們在課堂上不斷地追問,印象也特別深刻,「本來覺得自己要說的都已經說完了,老師卻繼續問,為什麼你這麼覺得? 你是怎麼想的?這些問題都迫使我再進一步思考,也許產生了一個結果,也可能留下更多問號,但無妨,因為我可以再去找出自己的答案。」

為了讓學生更投入學習,討論主題會選用較具爭議或衝擊的議題,同時也盡量貼近學生的生活,例如原住民考試是否應該加分的議題,就很容易引起學生共鳴。

不同於單純的議題討論,Discover Taipei 課堂的探討是有歷史脈絡的,以原住民加分的議題為例,就必須先從臺灣原住民的歷史做為起點,雖然本質是探討資源分配及公平正義,但學生要了解來龍去脈才能做完整的討論。

由參與成員形塑課程

吳亮衡清楚記得,討論到原住民考試該不該加分時,有學生提出了令人驚訝且深入的見解,「那名學生反對加分制度,理由並非覺得不公平,而是認為加分制度對改善原住民困境沒有幫助,政府要做的是,從根本針對原住民的種種問題給予需要的協助,加分制度只是治標不治本。」

因為課堂上學生可以暢所欲言,甚至天馬行空,開放的氛圍讓討論延伸出更多有趣的觀點。

例如,從原住民的加分制度也讓學生討論起:「既然要保存原住民文化,為什麼不設置原住民自治區呢?」

整個學期反覆地討論,讓陳羿穎認知到,「沒有什麼是對的或錯的,重點在於你怎麼思考這件事,建立起自己的想法,才是參與討論的核心。」

老師在規劃 Discover Taipei 課程時,會選定討論主題和導讀的背景資料,為課程搭建出最基本的骨幹,後續就由參與的所有成員共同生成其他部分,因此,每位成員、彼此互動的差異性,都會為這堂課生成不同的面貌。

「儘管同樣的主題,卻會隨著成員各自不同的經歷,開啟截然不同的對話和討論,」周群倪認為這也是課程中很有趣的地方,隨著每一位成員參與愈多,課堂的價值就會不斷提高。

圖片來源:《Discover Taipei》,Discover Taipei 課堂注重歷史脈絡,學生需了解來龍去脈才能的討論。

師生一起成長

有次,參觀國立臺灣博物館南門館時,談到博物館在日治時期原是樟腦工廠,一位學生便提起自己的曾祖父於日治時期就在這類型的工廠工作,提煉的過程中會產生很多的熱水,曾祖父和同事們會直接用來洗澡。

每位學生的生命故事,都可能為課堂帶來意想不到的驚喜。

不僅學生,每學期、每階段的老師也會面臨新知識及新問題的挑戰,共同思索並開發出更多元的教學方法。

謝佳真記得,曾經有一次探討轉型正義,討論二二八是否需要每年舉辦紀念活動,有位學生提到自己的爺爺就是當年隨國民黨政府來臺的軍人,在二二八事件中被歸類為加害者的一方。

「但那位同學認為,他爺爺身處當時的體制,並沒有太多選擇,很多事情身不由己,同樣都是時代洪流的受害者,」這樣的想法,讓謝佳真印象非常深刻,「這也讓我想要開始講述榮民的故事,想還原同學爺爺那一方的歷史,去了解榮民背後的意識型態又是如何被形塑的。」

避免人云亦云

批判性思考,被視為面對未來世界複雜資訊及問題至為關鍵的能力之一。對於選修過 Discover Taipei 課程的同學而言,最寶貴、受用無窮的收穫,正是建立起思辨能力,埋下獨立思考的種子。

透過整個學期的找尋史料、判讀資訊、分析思辨、現地探索、實際導覽等步驟,一步步提升「閱讀」、「思辨」、「轉譯」及「導覽演繹」的階段能力。

「課堂上,老師從來不給標準答案,也避免把他們的觀點灌輸給我們,學習不只有單向的輸入,更要進一步吸收消化,產出自己的觀點並清楚陳述,」

周群倪談到,「與其說,Discover Taipei 是堂單純的歷史課,不如更準確地說,歷史只是一個媒介,這堂課要學習的是一套完整的思考方法。」周群倪進到大學後更發現,這套思考方式可以應用在任何領域,「面對任何議題,我都會知道要如何去找尋相關的背景資料,無論在閱讀或聽講時,都會很自然地一直思考:對方說的到底是什麼意思?背後的證據是什麼? 懂得如何過濾篩選資訊,而不是無條件地盲目接受。」

陳羿穎在美國大學選修課程中所學到的批判性思考,其中很重要的一環,是要擺脫「自以為知道」先入為主的僵化思維,避免落入人云亦云,或者是習以為常的窠臼。

這項思維,和她在 Discover Taipei 課程中所學的其實很相似。

打破理所當然的想法

「從歷史事件的討論中,可以發現許多事都是一體兩面,不同立場就會有不同詮釋,無法用簡單的二分法歸納對錯,對一群人而言是民族英雄的人,可能對另一群人卻是歷史罪人,」陳羿穎談到,「課程中老師分析正反兩方的觀點、同學提出各種意見,都會激發我去思考,為什麼別人跟我想的不一樣?他的出發點是什麼?懂得從不同角度思考,能打破許多過去以為理所當然的框架,成為邁向批判性思考重要的一步。」

「找到屬於自己的答案」這句話,很能具體描繪出 Discover Taipei 這堂課的精神。陳羿穎認為,它是一堂有對話、有溫度的歷史課程,但更重要的是整套學習知識的過程。

陳羿穎有感而發,「這堂課是教導學生釣魚的方法,幫助我了解如何去看待歷史,也更理解自己以及和世界的關係。」

在課程中,老師永遠只是輔助的角色,協助同學檢驗論述邏輯是否正確,是否還有其他觀點可以納入參考,「學生若有疑問,老師不會立刻給答案,學生必須自己尋找解答,或是與同伴一起合作找答案,」陳羿穎認為,「這讓我真正感受到,自己才是學習的主體。」

圖片來源:《Discover Taipei》,VIS 的課程讓學生們知道,人人都可以成為行動者,解答自身面對世界的任何問題。

找到方法解決自身問題

Discover Taipei 課程貫徹 PBL 教學法的精神,帶領學生系統性地思考與解決問題,並透過行動和反思,解決自身所處世界及生命的問題。

這趟歷程,也為周群倪的生命經驗打開了新的一扇窗。

周群倪出生在跟著中華民國政府從中國大陸一起來臺灣的家庭,每當面對相關議題就五味雜陳,思索著自己的長輩家人,當年沒有企圖做些什麼阻止事情發生,自己也像是迫害者的情緒,始終縈繞在心頭揮之不去。

在課堂上,周群倪偶然發現同學的祖父輩是白色恐怖的受害者,「這段歷史對我們來說,不只是寫在書上的歷史文字,而是真實且持續發生影響,身為不同立場的雙方後代, 我們生活在一起、一起上課,談論起這段歷史時,心情卻是如此截然不同。」

周群倪認為,當時的討論是一個重要的契機,「我們是『被視為對立雙方』的後代,有機會可以彼此對話,說出自己的想法,把這些情緒釋放出來,慢慢整理,逐漸找到釋懷的方式。」

然而,周群倪心中糾結複雜的感受,沒有因為課堂的討論而完全消弭,於是向老師求助。當時擔任老師的吳亮衡沒有給答案,只是給了她方向去解開心中的結。

「老師告訴我,我不會是唯一一個針對這個問題想找出答案的人,我可以透過一些影片、書籍甚至社群,看看人家怎麼做,然後想想自己呢? 面對談論轉型正義時,我們這一代還能做什麼?」儘管周群倪至今仍在尋找解答,但她已經知道如何著手去解決自己生命中的課題。

這堂課,讓每位學生知道,人人都可以成為行動者,解答自身面對世界的任何問題。