解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

歌舞伎等古典藝術的學習,根本不講「為什麼要這樣做」的道理,只是徹底的把基本身段、舞蹈和傳統的「型」教到自然上身為止。能夠模仿那個「型」到近乎完美的程度時,自然就能打從心裡理解「為什麼要這樣做」了。

據說一流的運動選手都善於模仿同道。棒球選手半好玩的模仿對手的打擊姿勢時,總能傳神的掌握對方的習癖,令旁觀的人驚嘆「好像啊!」歌手也有這樣的傾向。

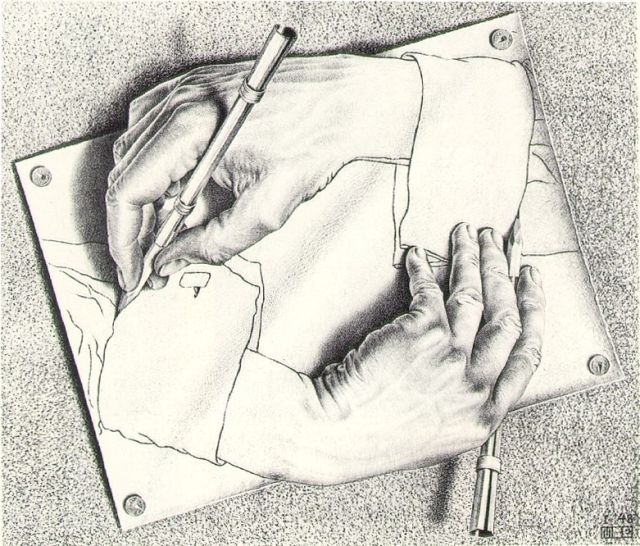

模仿是測驗才能的指標,因為獨特性的淵源在於模仿。除了畢卡索那種極少數的天才,人都是從模仿出發,然後領悟出獨特的「畫風」。

人透過臨摹(學習)範本,累積能力和技術,以模仿為有力的槓桿,得到成長的祕訣。

當然,我在確立自己的畫風以前,也有一段漫長(?)的模仿歷史。童年時代,我的偶像是手塚治蟲,我不只沉迷於欣賞他的作品,小學時還不自量力試著臨摹全本的《地球大戰》。

與我同期或比我晚入行的漫畫家,大概無人不受手塚治蟲的影響。手塚治蟲是日本漫畫史上最偉大的巨匠,也是決定性的存在。

在我考慮是否成為職業漫畫家時,也受到以《同居時代》聞名的上村一夫的強烈影響。我看過上村的短篇漫畫集後便決定「好,我也要做個能畫出這種作品的漫畫家!」

還有千葉徹彌、永島慎二、齋藤隆夫等人。我早期畫的短篇戰爭漫畫,明顯受到千葉《紫電改之鷹》的影響。說影響是好聽,其實近乎抄襲。

齋藤隆夫使用G筆縱線粗畫、橫線細描的手法,在當時是嶄新的技巧,我也想把這變成自己的囊中物,所以勤加練習。

他們都是我仰慕的對象,是我學習的範本。我學習、偷用這些前輩的作法和技巧,培養出自己的型態和風格。如果沒有這些模仿的過程,不可能確立我漫畫的原創性。

當然,如果永遠只是模仿、抄襲,根本不值一談。不過就連畢卡索也有藍色時期(一九○一年~一九○四年),在習作期間藉著反覆模仿,奠定自己的鑄模和輪廓。

公司裡的工作也類似。我在《島耕作》裡面就曾指出,成功的人具備下述三個條件。

一是善於安排,工作有計畫。安排是讓工作迅速順利進行的「事前處理」能力。這個掌控能力的有無與好壞,能使工作的方向、速度和深度有很大的差別。這也和能否主導工作這點相通。

二是評論能力。關於社會上的任何話題,都能掌握一定程度的知識和資訊,並且要能據此闡述自己的想法。即使廣而淺也無妨,重點是隨時向多種領域伸出觸角,收集、處理資訊。

三是善於模仿,也就是優越的觀察力和學習力。若沒有正確看穿人、事、物的內容、特徵、優點和缺點後,並加以重現的能力,模仿無法成立。

因此,擅長模仿的人隨時觀察別人做事的方法,坦然學習其優點,也擁有吸納別人優點的柔軟性。模仿力優異的人做任何事都能達到水準以上,順利步上成功之路。

歌舞伎等古典藝術的學習,根本不講「為什麼要這樣做」的道理,只是徹底的把基本身段、舞蹈和傳統的「型」教到自然上身為止。能夠模仿那個「型」到近乎完美的程度時,自然就能打從心裡理解「為什麼要這樣做」了。

模仿是從形式進入、熟習內容的必須過程。尤其是在工作初期,學習和模仿幾乎沒有差別。

模仿是工作的重要作法之一。因為人是透過模仿,學會成長需要的基本形:基礎。

數位編輯整理:李依蒔,陳子揚

Photo:Don Merwin,CC Licensed.