解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

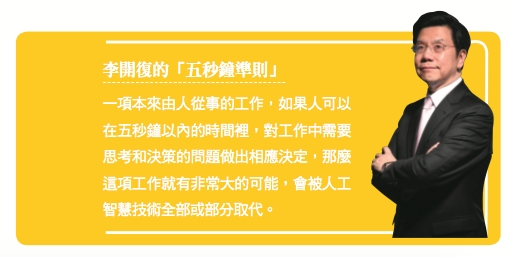

AI會取代人類工作嗎?我有一個「五秒鐘準則」,如果你的工作涉及縝密的思考、周全的推理或複雜的決策,每個具體判斷並非人腦可以在五秒鐘內完成,那麼以目前的技術來說,你的工作是很難被機器取代的。

Photo:PEXEL,CC0 Licensed.

那麼,在人工智慧快速發展的大背景下,什麼樣的人類工作,最容易被人工智慧全部或部分取代呢?哪些從業者應該盡早做好準備,以適應或轉變到全新的工作崗位呢?

對此,我有一個「五秒鐘準則」,這項準則在大多數情況下是適用的。

比方說,傳統意義上,在股票交易市場工作的普通交易員,只是扮演資訊輸入員或中間人的角色,在嘈雜、紛亂的市場裡,一面關注買方訴求,一面關注賣方訴求,所做的工作只是根據買家或賣家的指令,完成實際的交易操作。對於一樁交易能否成交,他們只需要關注具體數字和市場行情,就能夠做出判斷。基本上,每個獨立判斷,只要花兩、三秒就能做出。今天的自動化技術和人工智慧技術,足以完成這類簡單的仲介性質工作,而這就是今天在各大股票交易市場裡,傳統意義上的交易員正大幅讓位於電腦的原因所在。

另一個例子是,在駕駛汽車的時候,人類司機根據路況所做的判斷,其實都是人腦可以在短時間內處理完成、立即做出反應的。否則,如果人類司機對路面上突然出現的障礙物、交通標誌、行人等的,無法在一、兩秒內做出即時反應,那麼駕駛的危險性必然大幅攀升。這其實也側面說明了,汽車駕駛這項工作,需要的主要是快速感知外界環境、快速判斷,並且快速回應的能力。這種決策能力符合「五秒鐘準則」,所以汽車駕駛工作終將被自動駕駛技術全面替代和超越。人工智慧足以在更短時間內,做出跟人類一樣或是比人類還精準的判斷,將駕駛安全等級往上提升。

反之,如果你的工作涉及縝密的思考、周全的推理或複雜的決策,每個具體判斷並非人腦可以在五秒鐘內完成,那麼以目前的技術來說,你的工作是很難被機器取代的。

例如,新聞撰稿就有簡單和複雜之分。資訊報導類的新聞撰稿,在很大程度上,正在被人工智慧的新聞寫作工具所取代。比方說,在體育類、天氣類、財經類的新聞報導中,人類記者做的通常不外乎簡單組合事實、報告情況,按照某些既定格式完成文本寫作。這種工作不需要複雜的判斷,可以被機器取代。但是,同樣是新聞類寫作,如果你所撰寫的是《紐約客》(The New Yorker)類型的深度評論文章,每篇文章都需要大量採訪為基礎,並且在原始素材之上,發揮作者的歸納和推理能力,提煉出相對複雜的邏輯結構,設計出最適合主題的表述形式,這些工作每一項所需要的思考時間,都遠遠不止五秒鐘。有能力為《紐約客》撰稿的記者,在未來很長一段時間內,根本不用擔心自己的工作會受到人工智慧的威脅。