解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

評估AI會取代哪些工作時,並不適合用傳統「低技能」 vs. 「高技能」的單面向角度來分析,要看實際的工作內容而定,AI會創造出一批不同的贏家和輸家。

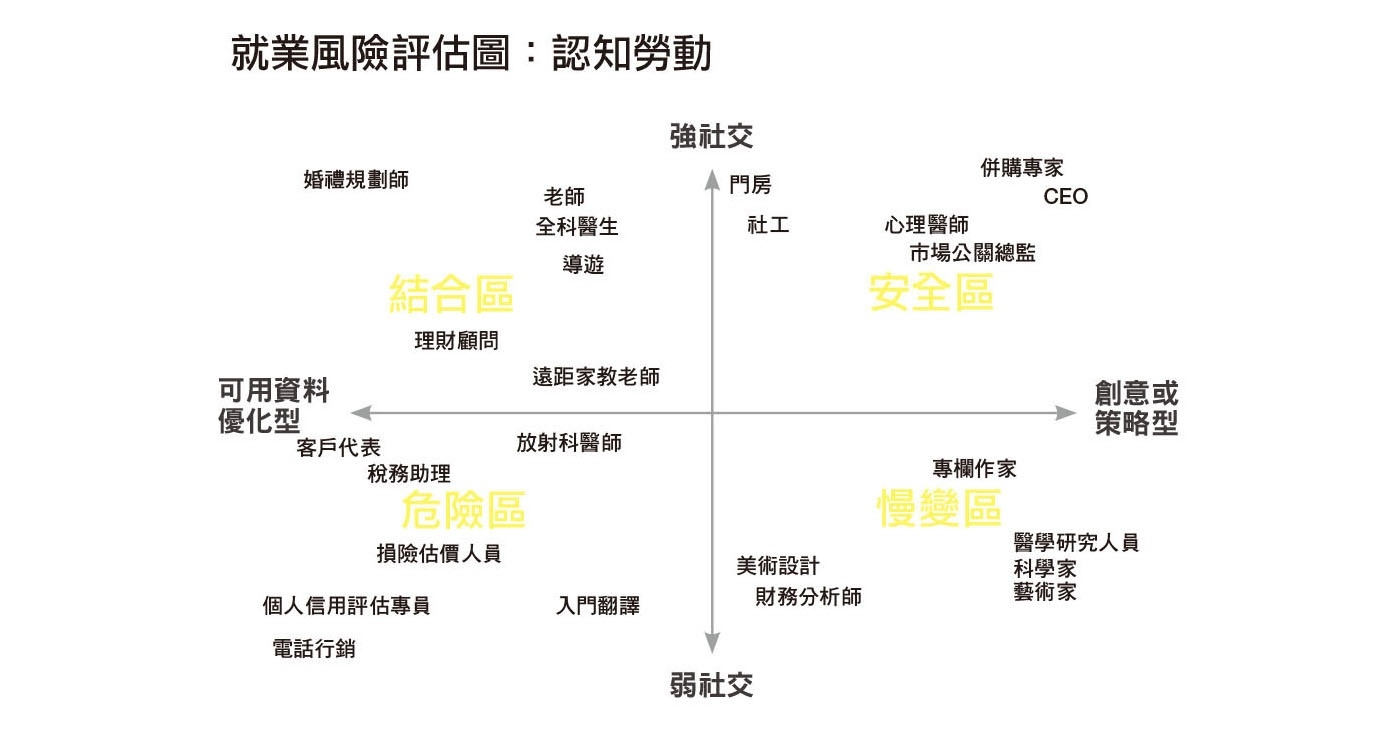

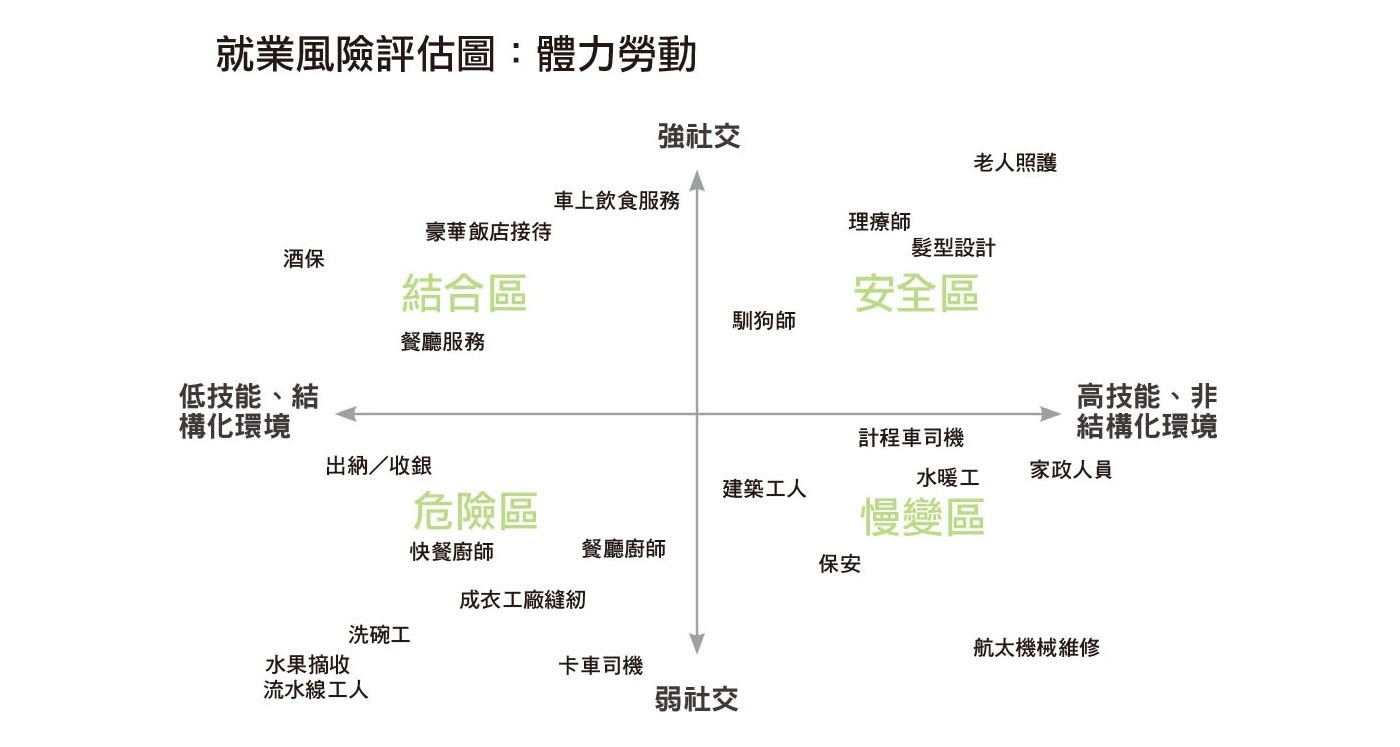

在評估AI會取代哪些工作時,並不適合用傳統「低技能」 vs. 「高技能」的單面向角度來分析,要看實際的工作內容而定,AI會創造出一批不同的贏家和輸家。在一些能夠用資料優化的狹窄任務,AI的表現遠遠優於人類,但它仍然無法自然地與人類互動,肢體動作也不像人類那麼靈巧,做不到需要創意的跨領域思考,或是需要複雜策略的工作,因為這些工作的投入要素和結果,並無法輕易量化。下面我用兩張圖來解釋一下,第一張分析認知勞動的工作,第二張分析體力勞動的工作。

在下面那張體力勞動分析圖上,X軸的左邊是「低技能、結構化環境」,右邊是「高技能、非結構化環境」;Y軸的下端是「弱社交」,上端是「強社交」。在認知勞動的分析圖上,Y軸的上下一樣,從「弱社交」到最上頭的「強社交」,但X軸不同,從最左邊的「可用資料優化型」,到最右邊的「創意或策略型」。認知勞動的核心任務,如果涉及可用資料最優化的變數,例如決定最適合的保險費率,或是將退稅金額最大化等,就可以歸類為「可用資料優化型」的職業。

X、Y軸把兩張圖分成四個象限:左下是「危險區」,右上是「安全區」,左上是「結合區」,右下是「慢變區」。落在「危險區」的工作,例如洗碗工、初級翻譯人員等,在未來幾年被取代的風險很高;落在「安全區」的工作,例如心理醫師、居家看護等,在可預期的未來比較不可能被自動化。落在「結合區」和「慢變區」的工作,被取代的風險則是不一定,雖然目前不會被完全取代,但工作內容重整、技術穩定進步,都可能導致工作機會大量減少。後文會再討論,一份工作除了核心任務之外,通常還有很多不同的活動,這讓很多職業的自動化變得相當複雜。但就現在來說,我們可以使用這些劃分來思考、討論,哪些職業可能會被機器取代。

在左上角的「結合區」,很多偏向計算性質或體力性質的工作,已經可以由機器執行,但關鍵性的社交互動成分,使它們難以全面自動化。「結合區」這個名稱,反映出這個象限的工作如果自動化最可能的形式:幕後的優化工作由機器執行,人類變成跟顧客互動的社交媒介,人類和機器形成協作關係。「結合區」的工作,可能包括酒保、學校教師,甚至醫療照護者。這些工作被機器取代的速度有多快、有多少比例會消失,取決於公司改造職務內容的彈性,以及顧客和電腦互動的程度有多開放。

在「慢變區」的工作,例如管線工、建築工、初階美術設計等,並不仰賴人類的社交技巧,但需要人類的靈巧度、創造力,或適應非結構化環境的能力。這些能力對目前的AI來說還是顯著障礙,未來技術會慢慢克服這些障礙。這個象限的工作被取代的速度,主要取決於AI能力的實際擴展,不是公司內部的流程創新。「慢變區」最右下角,是創意專業人士(例如科學家、航太工程師等),運用AI來加速自身進步的大好機會。

這兩張圖大致上讓我們了解,哪些種類的工作有被AI取代的風險,但經濟體系的就業情形又是如何呢?我們先來看看經濟學家的觀點。

預測AI導致的工作流失規模有多大,已經變成全球經濟學家和顧問公司的基本功課。要看使用的是什麼模型,得出的預測結果從令人嚇得寢食難安,到完全都不用擔心都有。我在這裡簡單帶過幾份報告,介紹一些引發熱議的研究結果。針對中國市場做的好研究很少,所以我介紹的主要是針對美國市場做的研究和估計,再用那些結果來推測中國市場的可能情形。

2013年,牛津大學兩位研究人員,發表了一份研究報告,做出可怕的預測:在未來十到二十年內,美國有47%的工作可能被自動化。[17]這篇報告的作者卡爾.弗瑞(Carl Benedikt Frey)和麥克.奧斯朋(Michael A. Osborne),請機器學習專家評估70種職業在未來被自動化的可能性,再把這些評估資料和一張機器學習主要的「工程瓶頸」清單(特徵類似「安全區」的工作)結合起來,然後用機率模型預測另外632種職業被自動化的可能性。

他們得出的結果是,在未來十到二十年內,美國有近半數的工作非常危險。這樣的結果一出,當然引發了不小的騷動。兩人特別審慎提醒,不要過度引申他們的結論;最重要的是,這是在評估哪些工作「在技術上可以」由機器執行,不是實際的工作流失,或是導致的失業規模。但是,後續的媒體報導,基本上沒有說明這些重要細節,而是警告閱聽群眾:有半數的工作者,很快就會失去工作。

AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order