解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

面對深不見底的數位浪潮,為什麼有些產品就是能讓人持續上癮,永不淘汰?究竟要怎樣「創造」出消費者的渴望?這是眾多新創人士,一直在共同追求解答的核心問題。

顛覆世界的初萌創新

有時,看來是為了特定市場而做的科技,也會成為主流;剛開始只有一小群使用者在做的,也可能延伸至更廣大的族群。看到起初僅有一小撮人使用的情況,常會讓觀察家上當,忽略這產品真正的潛力。

非常多改變世界的創新曾經被斥為只是商業吸引力有限的新奇事物罷了。喬治.伊士曼(George Eastman)發明的「布朗尼」盒式相機,內附底片膠卷且只賣一美元,一開始是當成兒童玩具來販售。

電話的發明起初也受人蔑視。很多人都知道英國郵政總局總工程師普利斯爵士(Sir William Preece)曾公開說:「美國需要電話,我們不用。英國有許多信差。」。

網際網路本身,以及後續的每個創新浪潮,不斷受到批評,說它們無法廣為大眾接受。1995年,矽谷評論家斯多(Clifford Stoll)在《新聞週刊》發表一篇文章,標題是「網際網路?得了吧!」文中宣稱:「事實是,沒有任何線上資料庫,能夠取代你們每天讀的報紙......」他還寫道:「不久後我們會直接在網路上買書、買報紙。呃,最好是啦。」但你也知道,我們現在的確都上網看書閱報了。

又例如,臉書早期只是哈佛學生用的工具。該服務模仿了當時大學生都很熟的「非線上」行為,也就是翻閱有學生照片與資料的紙本書。而在哈佛受到歡迎後,臉書又紅到其他常春藤名校去,然後是全國各地的大學。接著,連高中生也在玩,然後,某些公司的員工也開始用。最後,到了2006年9月,臉書對全世界開放。今日,臉書用戶超過十億人。起初只是某個校園裡萌發風行的行為,後來成了席捲全球的現象,正迎合了「人類想與他人有所連結」的基本需求。

新科技,讓事物產生新的可能

矽谷「超級天使」投資家梅波斯(Mike Maples, Jr.)相信,科技浪潮的模式有三階段:「起初先從基礎設施開始。這方面的進步是蓄積大浪的初步因素。當海浪開始匯聚,賦能(enabling)科技與平台創造出新型態應用的基礎,使漸強的浪潮達到高滲透率及廣受消費者採用。最終,這些浪掀至最高後逐漸消退,(將空間)讓給後浪去醞釀成形。」

常常,新的基礎設施問世,也開啟了前所未見的一條路,讓其他行動更簡單或更值得。例如,起初是因為美國政府在冷戰期間委託打造了相關基礎設施,才讓網際網路成為可能。接著,撥號數據機等賦能科技,以及後來的高速網路連線,提供了網路存取方法。

最後則有HTML、網路瀏覽器、搜尋引擎─這些網路架構的應用層。而經由以上累積,讓我們可以在全球資訊網上瀏覽。在這接踵而來的每一個階段,都因為先前的賦能科技而使新行為與新商業得以蓬勃發展。

因此只要能看出新科技在哪些領域,讓「鉤癮模式」走完循環的速度更快、次數更頻繁、獎賞更值得,就能為新成習產品的開發,提供沃土良田。

改變介面,吸引更多日常使用者

每當人們與科技互動的方式出現大改變,就能看到許多商機等待收成。介面的變革瞬間使種種行為更加容易。接著便是因為完成某個行動,再也不須費那麼多力氣了,所以使用量往往暴增。

蘋果與微軟的成功,來自他們將笨重的資料處理機,轉為圖像式使用者介面的終端機。Google簡化了搜尋介面,相較之下Yahoo!與Lycos等競爭對手的介面廣告多又難用。臉書與推特也將對行為的新見解,轉成讓線上社交互動更簡約的介面。

如果時間拉得再更近一點:釘圖趣創造出圖片畫就的豐富之作,利用當時尖端的介面變革這種能力,讓我們對線上目錄的「鉤癮」本質有了新的認識。而以Instagram來說,其介面變革在於智慧型手機本身內建相機。Instagram發現,該站「低科技」的影像濾鏡,能讓用智慧型手機拍攝、相對品質較差的相片,看起來有很棒的效果。

因此用手機拍出好照片,突然間就變簡單了,而Instagram也運用這些先知灼見,吸引到大批興奮急切的使用者。釘圖趣與Instagram兩者的情況都是「以小團隊創造大價值」─不是因為他們戰勝了困難的科技挑戰,而是透過解決常見的互動問題而達成。

數位編輯整理:林彥傑

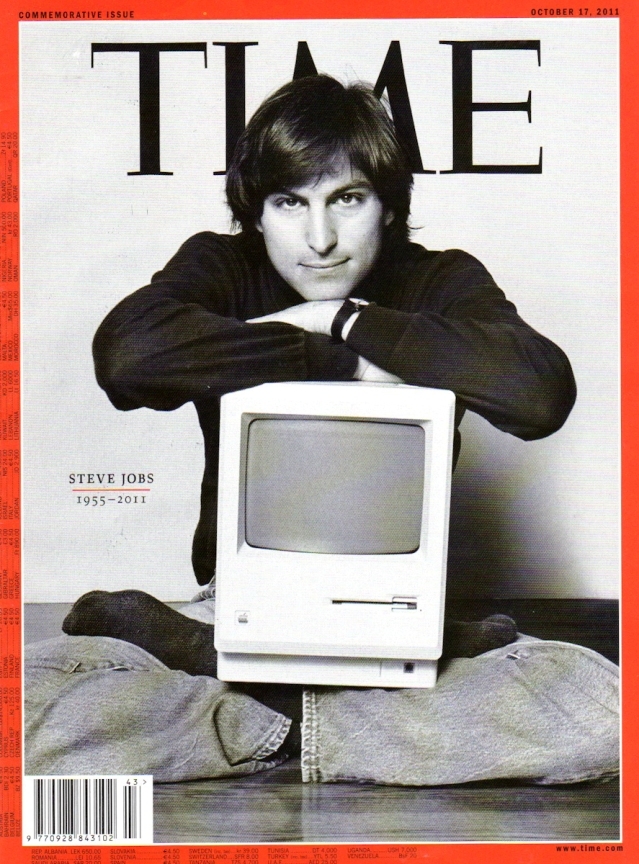

Photo:Time magazine