解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

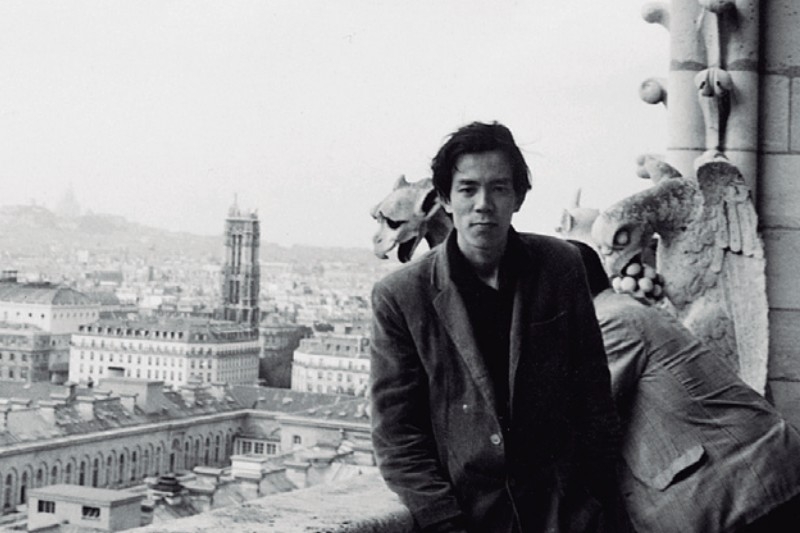

畫家江賢二,幼年喪母,始終以孤獨之眼看待人生,過去他的作品始終維持一貫的冷調、抽象風格,滲出一股神祕的內心獨白,充滿著一種存在主義式的內省風格,不是黑就是灰,糾結複雜肌理。本文摘自《從巴黎左岸,到台東比西里岸》記錄藝術家江賢二的生命故事

圖片來源:天下文化《從巴黎左岸,到台東比西里岸》

不知道已經是第幾天了,畫家走進工作室,就把音量扭到最大,黑沉沉的喇叭,緩緩鳴奏出馬勒第二號交響曲復活《第一樂章》〈葬禮〉。

幾刻鐘過去了,畫家枯坐著,動也不動,對著昨夜停筆的畫布發著呆。向陽靠街的一面有幾扇對開的法式窗櫺,窗外開始淅淅瀝瀝下起雨。馬勒澎湃緊湊的樂句,伴隨著雨聲,在悲壯中扣問著永恆的人生主題:「你為何而生?你為何受苦?」

但此刻畫家看不見外面的雨景,他將所有的窗子都用厚厚的窗簾封起來,只有天花板灑下的一盞燈光。大約一個小時之後,他彎下身,拾起畫筆,終於開始在調色盤上使勁地和著顏料,之後在畫面抹上重重一筆深藍,再一筆。他靜靜觀察著發亮新鮮的油彩,融入昨天未乾的筆觸裡,像窗玻璃上凝成的雨露。

畫家一臉嚴肅,嘴角向下拉,像在受著什麼苦刑似的,他的手沒有停過,反覆在畫面上下運行,伴隨著深沉的呼吸,額頭已經冒出發亮的汗漬。他不滿意,重新調色,蓋掉重畫,把自己的青春如同濃稠顏料,大把大把虛擲在畫布上,就為了追求他心中那如同弦樂四重奏般純淨無染的透明音感。

他歎口氣,停下工作,凝視眼前作品,彷彿走入了畫境。

畫面是他的戰場,而每天等待他的,好像是無盡的挫敗。此刻,畫家必須一心一意進入自己的畫作裡,解決眼前的難題。德國哲學家海德格雖然說過:「藝術是雋永的、自身圓滿俱足的。」然而,創作本身卻是無比艱辛的拉鋸戰。江賢二每天體嘗著一會兒自信滿滿,一會兒又痛苦不堪的反覆折磨。或許今天停筆還算滿意,但明天再看,它便已風化朽壞,如同他常搖頭歎息的:「畫面好像在一夜之間就無聲無息地死去。」

藝術家和作品之間陷入長期兩相交戰的狀態,他們在比「誰的氣長」。馬勒在耳際織出絲絲殘響,音樂蓋過雨聲,長達一個半小時的交響曲,此時進入末日審判般的第五樂章,華麗的管弦炫彩,以明亮的號角,接引著從死得勝的〈復活〉大合唱:「要相信啊,你的誕生絕非枉然,你的生存磨難絕非枉然!」

是宿命吧!畫家注定要跟他作品進行一場永恆的拔河。對藝術極致的追求,轉為蝕骨煎心的歷程,他不知道如何能像馬勒在這場戰役脫身?

湯瑪斯.曼說:「藝術本身是一種戰爭,一種今天認為『難以不朽』的消耗戰。」

藝術家在尚未追尋到美之前,可能就已先將自己燃燒殆盡,以身殉美。小說裡,那位德高望重的德國作家古斯塔夫.阿遜巴赫(Gustav von Aschenbach),因迷戀有著蜂蜜色鬈髮的波蘭美少年,驅使自己尊貴的雙腳,在隱匿霍亂疫情的街巷不可自拔地追逐他,終而悄然魂斷於威尼斯 。

這個故事,不就是藝術與人生辯證的隱喻,而作家名字前頭的「Asch」在德文中指的不就是「灰燼」嗎?

他以必毀的灰燼之身,苦苦尋思美的理型,寫下藝術家永世的悲歌。

如馬勒所說的,「藝術家啊!你為何而生?你為何受苦?」畫家內心的苦痛,外人無緣理解,有些早早發跡的同行,大概覺得他就是個怪人、自命清高、孤芳自賞,有時忍不住私語:「不知道這傢伙,究竟在跟這個世界賭什麼氣!」

畫家並無心去在乎他們。他封窗作畫,便是個決絕的姿態,如此他才能全然走進藝術的濃度、強度和能量裡,他必須活進他的作品裡。

或許,畫家緊抿的雙唇終究沒有說出口的告白是:「我知道,這世界我已無處容身,只是,你憑什麼審判我的靈魂?」一如《異鄉人》莫梭之吶喊。

2014年春,巴黎,清晨氣溫在零度徘徊。江賢二一身厚衣,裹著圍巾,劈開迎面的冷風,穿越聖米榭爾大道,走入了盧森堡公園。

公園人不多,成排的栗樹在寒冷中赤身露體,向天空伸展糾結嶙峋的枝枒。冷風強勁地颳著,爬滿絲絨般綠苔的梅迪奇噴泉寂寞地滴著水,金魚都躲起來了。盧森堡皇宮前的八角水池已無夏天放船的孩子,樹下也沒有下棋或玩滾球的男人,以前海明威未成名前飢腸轆轆、消磨時間的綠色涼椅,現在亦空無一人。

江賢二已經來到巴黎一星期了,時差調得順。他很開心預告晚來的朋友:「這裡一樣如腦海中冬天灰色的天空,你可以想像當年沙特、紀德和賈克梅第的靈感來源,這是哲學家的天空。」

如今,他便走在這哲學家的天空下。

空氣很冷,他的心很熱。這一天幸好沒有下雨,太陽躲在樹梢後的厚雲裡,形成一圈圈金絲鑲邊,即將要露臉了。路徑上鋪著碎礫石,踩來劈啪作響,江賢二心情喜悅,深呼吸一口冰冷空氣,微笑說:「之前初來巴黎,我和香蘭就坐在那張公園涼椅吃三明治、長棍麵包,也就是baguette,吃完就在長椅上看書睡覺。剛來很新鮮,法國食物太好吃了,她來一個月,好像就胖了幾公斤。」

他笑了出來。巴黎是他的精神原鄉,舊地重遊,回憶拉開了審美的距離,他的臉上流露出滿足的神情。「50年前跟現在街景沒有太大的差別,樹和天空的感覺都一樣。」他又說。

幾步路走出盧森堡公園的鐵柵欄門,出口往右轉向北,他沿著深深的小巷走,不到一會兒,就來到聖.修比斯教堂廣場(Place St. Sulpice),宏偉典雅的四主教噴泉迎面而來。幾隻鴿子在廣場像哲學家一樣低頭漫步。

海明威在《巴黎回憶錄》中曾這樣寫道:「出了盧森堡博物館,沿著狹窄的費羅街(rue Ferou)來到聖.修比斯。那兒依然沒有餐館,靜靜的廣場上,唯有長凳、樹木,還有一座獅像噴泉。鴿子在人行道上踱步,有幾隻棲息在那座主教的塑像上。那兒有座教堂,廣場北邊則是幾家專賣宗教物品和祭袍的店鋪。」

江賢二沒有朝噴泉看太久,便朝著古老的聖.修比斯大教堂走去。

這裡不如聖母院富麗,也沒有鐘樓怪人的悲劇傳奇,觀光客也較少。《達文西密碼》宣稱,教堂內那座白色方尖碑標誌的「巴黎子午線」底下埋有神祕的「拱心石」,誘使白化症修士西拉謀殺老修女。這虛構的情節曾讓聖.修比斯教堂名噪一時,但在江賢二心目中,聖.修比斯還是那麼簡樸、寧靜,是他非常喜愛的「精神性空間」之一。多年後,更以此為靈感創作了幾幅畫作(見166頁)。

教堂面向廣場的是一排大理石柱,江賢二總在拾級而上時,遇到石柱底下那些看起來孤貧顛連、總是長醉不醒的流浪漢。

「如果我一直留在巴黎,最後有可能像這樣。」他說。

他輕推開厚厚的木門,一個嶄新的世界,忽然矗立在眼前。

到了紐約,江賢二依舊特立獨行,為了自己的藝術理想,熱烈而憧憬的活著。他心儀「極簡主義風格」的畫風,然而,70年代初的紐約藝術圈已開始厭倦那種看來單調、平淡、講求客觀冷靜的極簡主義作品,同時興起另一種逆反的「照相寫實」(Photo Realism)新潮流,寫實刻描程度直逼高畫質攝影照片,或者說,比照片更像照片,好幾位台灣來的藝術家也以此打入紐約的藝術市場。

這時候,江賢二遇到了他的第一個經紀人艾文.卡普(Iven Karp),他算是了解江賢二藝術的第一個知音。

艾文.卡普被譽為20世紀普普藝術首席經紀人,出生於布魯克林區的猶太家庭,戰後成為《村聲》(Village Voice)週報第一位藝評家,60年代擔任著名的里奧.卡斯蒂里(Leo Castelli)畫廊總監。他在里奧.卡斯蒂里畫廊開創了普普藝術的黃金十年,多位普普藝術大師如安迪.沃荷(Andy Warhol)、羅依.李奇登斯坦、羅伯.羅遜伯格(Robert Rauschenberg),以及雅斯培.瓊斯(Jasper Johns)等重量級藝術家都由他經紀。里奧.卡斯蒂里畫廊幾乎可說是當時全世界最知名的畫廊之一,艾文.卡普也樹立他在普普藝術的權威地位。

有一天,艾文.卡普到江賢二的畫室來,靜靜觀看作品。他覺得作品質地不錯,自己也很喜歡,卻警告江賢二:「你想在紐約成功,至少有三個不利條件:第一、你畫的是抽象,不是照相寫實;第二、你有家庭小孩,經濟壓力大;還有,」他慎重補充第三點:「更糟糕的是,你畫的抽象畫不是別人一看就會欣賞、喜歡、收藏的那類風格。」

就這樣,艾文.卡普拋給江賢二「成功之三種不可能」。

卡普甚至還有一套統計數字,他說:「你的畫只有0.1%的人會來看,而來看的人當中只有0.1%的人會收藏。」白話來說,依他多年經營畫廊的經驗,江賢二的作品根本沒有市場,他根本是在懸崖邊上走窄路。

他好心勸說江賢二:「如果你不想堅持自己的藝術之路,不如早點放棄,最好把生命拿去做生意賺錢養家,或去做其他有意義的事情,這樣成功機會或許還要大一點。依你目前的狀況下去,你的前途一定很坎坷。」卡普這段話,江賢二記了一輩子,他後來也常用此番話來勸年輕藝術家。

儘管如此,卡普愛才,仍然推薦江賢二到拉瑪尼亞(Lamagna)畫廊展覽。拉瑪尼亞畫廊老闆像個文人及研究者,對做生意似乎不在行,較不商業,因此在他的畫廊展出的作品,可能質地很好、很有意境,但不一定有市場。

➢【書籍資訊】《從巴黎左岸,到台東比西里岸》

➢【延伸閱讀】用生命中的光作畫