解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

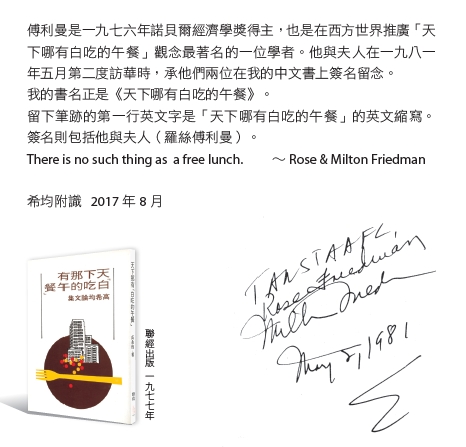

傅利曼是一九七六年諾貝爾經濟學獎得主,也是在西方世界推廣「天下哪有白吃的午餐」觀念最著名的一位學者。

圖說:1986年秋季,遠見天‧下文化創辦人高希均教授赴舊金山傅利曼教授家中請益,合影於他家客廳。

40年前,在《聯合報》發表〈天下哪有白吃的午餐〉一文。這個觀念即來自傅利曼教授﹙Milton Friedman﹚的提倡。他自己甚至說過:「我所有的經濟核心思維是環繞著『天下哪有白吃的午餐』的理念。」

這位大師在2006年11月去世,享壽94。

不論是寫學術性論文或一般性評論,他是一位具有創見的大師。創見一定帶來爭論。他率真而又堅信自己站在真理一邊的個性,也使他變成了一位爭論性的經濟學家。他訪台時,曾對當時中央銀行總裁俞國華等做過一些政策建言:如中央銀行都可以考慮裁減。

他精深的經濟理論只有從他近三百篇專著及論文中去尋找。但是他對市場經濟在政策層次上的見解,可以從他與他夫人著作《自由抉擇》,及一些時論或專訪中找到線索。

在傅利曼教授的經濟邏輯世界中,政府的管制要減少到最低,人民誘因要發揮到最高;市場上充滿了競爭,當然沒有聯合壟斷;消費者有足夠的情報,當然可以做明智的選擇;賺錢的廠商不斷地擴展,虧本的事業應任其倒閉;政府預算沒有赤字,貨幣供給量受到穩定地控制;窮人申請救濟時就給他們現金,富人創造財富時就給他們減稅;人民資金與貨物可以在國內外自由地流動,沒有本國的干預,也沒有他國的限制;在公開競爭下,效率比公平更重要;在現實社會裡,自由比平等更可貴;人為了滿足自己私心,結果反而是利人;人如果一心為了利他,結果反而是兩邊落空。

他心目中的這個理想世界變成了人間的天堂,問題是到天堂之路何其坎坷!因此我們不得不問:為什麼他的想法,即使在自由經濟色彩濃厚的美國也難實行?這就牽涉到五塊大石頭:

(一)與流行觀念不相符合

(二)受個人利益團體反對

(三)政治風險太高

(四)效果在短期間不易察覺

(五)實際執行困難。

如果每個人各自站在自身立場,沒有敢做敢為的決心,堅持「到天堂之路要經過地獄」──付出的代價太大而不敢改革,那麼,他只能慨歎地說:「你們仍然沒有瞭解我常用的這句話的真意:『天下哪有白吃的午餐』?」

【書籍資訊】

摘自《翻轉白吃的午餐》

數位編輯整理:朱玉瑩

Photo:本書作者提供