解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

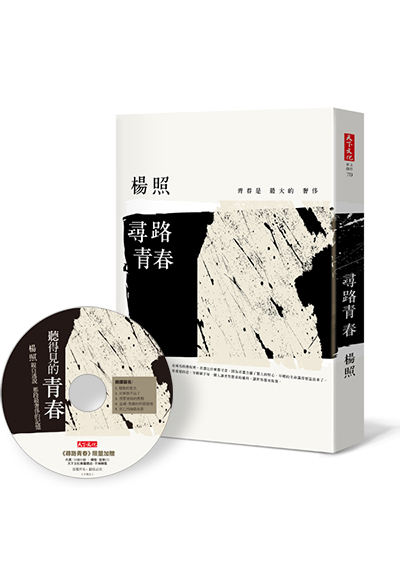

睽違十五年,楊照最動人的青春紀事書寫, 帶我們走進五年級生的共同記憶

我們在他的記憶中,找尋自己的青春。 這次,楊照彷彿重回年少時光,為我們捕捉他的青春記憶:那化不開的青澀情感、對詩與文學的探索,以及徘徊於成長邊緣的曖昧界線。

那些記憶與地點是分不開的:花蓮是他的故鄉,雙城街與民生東路是他成長的街區,中橫是救國團的熱血,重慶南路是知識的渴求,新生北路是音樂的迷惘,新竹、清水、淡海是流浪的想望,西門町則是愛情的等待。他走過這些地點,寫下自己與它們的故事,這是屬於他的記憶地圖,也是那個世代共有的情感印記。

本書首批限量加贈有聲CD──《聽得見的青春》

楊照親自述說 那段最奢侈的記憶 朗讀篇名:

朗讀篇名:

1.騷動的星光

2.如果我不在了

3.想要迷路的衝動

4.虛構、欺瞞的同質環境

5.死亡的幽微身影

片長:31分05秒

那一年,我們開竅有點遲 陳柔縉

自序

第一輯 少年回憶

花蓮

穿過海洋

認識湖水的深邃力量

奇特的溫暖

當夜色罩滿湖面

碧潭

如果我不存在了…..

臺中

那隱約、無法確知的危險

臺北清水

大排水溝那頭

雙城街

「步行範圍」內的冒險

神秘又親近的美國

閱讀起點

國際學舍

密語暗碼,也是低吟音樂

第二輯 迷路的音樂

新生北路

堤防都阻擋不了的災難

有鋼琴有譜架的客廳

民權東路

通往地獄的步徑

如何對自己誠實?

中山北路

嚴厲而滄桑的聲音

吉林路

想要迷路的衝動

中山橋

沒拍成的照片

圓山

外婆村

外雙溪

單車上的人生道理

南昌街

最早體會到的永恆

記憶的暗巷

無名街路

父子對坐

第三輯 我的文青路

西門町

虛構、欺瞞的同質環境

浪擲揮霍的生命時光

留住眼前的電影

開封街

搖滾樂和甜不辣

中華路

「好味道」、周夢蝶、唱片行

民生社區

地緣的道理

23路賓士公車

籃球大夢

臺北棒球場

世界在另一邊

敦化北路

白色懸浮的夢幻圖書館

擠滿文學意義的小巷

中部橫貫公路

遲來的陽光之歌

臺中清水

對河猜疑

重慶南路

逃避平庸無聊的方法

在驚愕中成長

第四輯 青春是最大的奢侈

內湖

盛氣凌人的少年

騷動的星光

臺北學苑

秋風的名字

青玉般的感情

安靜空蕩的戲院

嘉義

和她的過去短暫交錯

第五輯 城市行走與鄉野漫遊

北淡線

不一樣的地理學

竹圍

死亡的幽微身影

淡水

下午的俗世風情

木炭與麵攤

我的鄉土補課

淡海

似酒的十月秋陽

高速公路

失落的速度感

臺灣大學

有「傅園」的風景

日語老靈魂

中華路南站

曾經有過的中國情懷

一、波特萊爾的詩:

老巴黎消失了

(一座城市的形體,唉,有著比人心還要更快的變化)

中文只能譯成「人心」的,波特萊爾的法文原文是: le coeur d’un mortel。關鍵在於mortel,特別指向有限的,必定會消亡的生命,呈顯出更強烈的對比。人必有死,相較於以磚石所造的城市,人壽如此有限,而人的感受與念頭,又是人類經驗中變動最快的。此刻想的、感受的,下一刻很可能就有了戲劇性的逆轉變化。

然而,走過巴黎街道時,波特萊爾卻如同被電擊般意識到:他所居住的城市已經徹底失去了其恆常特性,以讓人無從準備防備的速度,持續變化。應該提供我們安穩依賴的磚石之物,背叛了我們的期待,翻身比我們念頭的轉換,變得更快更劇烈。

描述如此的衝擊領會後,在這首標題為「天鵝」的詩中,波特萊爾接著近乎宿命必然地在心中召喚起了記憶,關於「老巴黎」的記憶:

曾經這裡有一座活動動物園

一天我在這裡看見──當天空之下

寒冷,盈透晨光,勞動者剛被喚醒

掃街工人將他們製造的塵暴推向沉靜的空氣中

他看到了一隻逃出來的天鵝,走向乾涸的水溝邊,懷想著牠曾經擁有過的水塘。

變化的現實,讓詩人想起過去他曾遭遇過的,也正在想起過去的那隻天鵝,雙重的回憶交疊在一起。

二、

這樣的情感情緒,是由地理環境引發的。突然之間,發現自己熟悉的地景消失了,尤其當人置身在一個自以為應當熟識的地方,卻驚訝且尷尬地發現被陌生的形體、活動與聲音包圍。那時,消失了的地景,會以記憶的形式,格外強烈、明顯地,排山倒海地衝湧過來。

那一年一個夜裡,我開車到臺大,行經基隆路舟山路口,發現記憶中的舟山路變魔術般消失了;繼續前行,在基隆路上找到一個過去沒有的門,轉彎進去,到下一個路口後,我就迷路了,完全不知道要出席演講的場地究竟在哪裡。

帶點雨霧的夜色中,現實的陌生影像上,很快地疊上了二十多年前,我所熟悉的臺大校園。我彷彿看見年輕時候的自己,騎著藍色的破腳踏車,在舟山路的小門前跳下車,將車抬過鐵柵門檻,然後又騎上去,朝向造船館的方向去。二十多年前的我,感覺自己已經騎了很遠很遠,離開一般活動的臺大校園了,心中帶著一點無奈,要去造船館找高中死黨,跟他商量另一個高中死黨碰到的嚴重感情問題。

那很可能是大學四年中,我唯一一次走進造船館,也因而二十多年間,根本從來沒有回想過;但卻在那一刻,當我窘迫地迷路在現實臺大校園中,它不自主地回來重現在眼前了。那晚,回家之後,我寫下了這本書中的最早的一篇文章:「有『傅園』的風景」。

三、

之後一段時間,各種不同的機緣,將我帶到許多留有青春成長記憶的地方。我愈來愈明白波特萊爾試圖表達的,因為我也活在一個地理地景不再可靠的環境裡,非但沒有什麼是不變的,不論磚或石或鋼鐵都無法阻擋快速、劇烈的改頭換面。三十年沒見的小學同學,乍然相遇眉目依稀,然而很多才幾年沒有去到的地方,卻很可能除了地名,沒留下什麼舊時痕跡。

只留在我的記憶裡。變動不居的地景,因而就成了對於記憶最自然也最強烈的刺激。走到哪裡,熟悉的舊日時光不待召喚,也無從抗拒,就固執地服貼在陌生的現實影跡上。而且神奇地,被時間掏洗磨淡,理應褪色的舊日情懷,竟然就是比眼前歷歷的現實聲光,更清楚更深刻。

我將這一幅幅的舊日時光顯影寫成了一篇篇的文字,完成一本「記憶地誌」。還是用波特萊爾的比喻──現實的情景象是寫在已經反覆被使用太多次的羊皮紙上一般,再也清除不掉刮不乾淨的舊內容的滲入干擾,於是原本早已逝去的青春,從霧色中隱約穿透,可以被保留在今天當下的地理環境中。

以文字,摸索著回到青春的路途;同時,找到了青春當時尋找人生方向的種種摸索。

我不能說自己沒有青春,只是青春得有點貧血,回顧時會頭暈。楊照不一樣,如同他那麼早就知道以文字挑戰權威,知道去哪裡買黨外雜誌。楊照在那個時候,已經看到太多我所看不到,感受到太多我所感受不到的人事地。我讀這本書,有點像補修了青春課,既「補認識」了建中,「補認識」了三十年前的文青,也「補知道」臺北的七○年代。

──陳柔縉

本名李明駿,1963年生,台灣大學歷史系畢業,美國哈佛大學博士候選人。

曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、台北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職;現為「新匯流基金會」董事長、News98電台「一點照新聞」、BRAVO FM 91.3電台「閱讀音樂」節目主持人,並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」及「93巷人文空間」開設長期課程。

變動不居的地景,

因而就成了對於記憶最自然也最強烈的刺激。

走到哪裡,熟悉的舊日時光不待召喚,也無從抗拒,

就固執地服貼在陌生的現實影跡上。

而且神奇地,被時間掏洗磨淡,理應褪色的舊日情懷,

竟然就是比眼前歷歷的現實聲光,更清楚更深刻。

2012/03/27

BLC070A

天下文化

平裝

14.8×21cm

黑白

9789862169063

304

480