解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

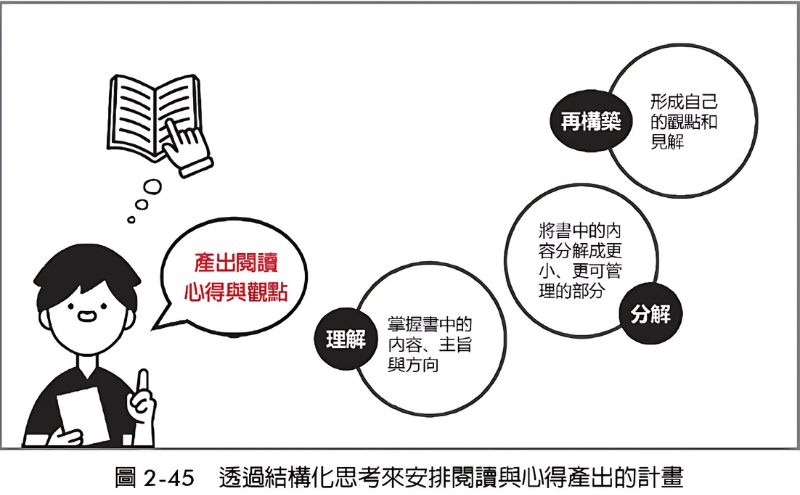

劉奕酉 2025 最新著作《看得見的高效思考》中表示不少人在閱讀後想要產出自己的想法或觀點,常來自於資訊過載或缺乏表達結構。其實,使用結構化思考可以幫助你解決這些問題。透過簡單的 3×3 模型,為自己的閱讀計畫建立清晰的框架,不僅能更有效整理重點,也能清晰呈現自己的觀點。

不少人在閱讀後想要產出自己的想法或觀點,但由於種種原因而作罷。比方說,書中的資訊量過於龐大,記錄了許多重點與筆記而感到不知所措,不知道該如何篩選和整理;可能被書中諸多精彩內容和故事所吸引,覺得都很有價值反而難以產出自己的觀點;又或許讀完後隱約有自己的想法,但不知道如何清晰的表達自己的觀點,怕寫得太糟被人笑話。

這些困擾其實都可以用結構化思考幫你找到答案。

我們可以在閱讀一本書之前,試著用 3×3 模型來結構化思考一下自己的閱讀計畫:

● 理解:掌握書中的內容、主旨與方向

◆ 資料蒐集:在閱讀之前,先了解這本書的背景、作者的經歷和寫作目的;有助於讓自己更好的理解書中的內容。

◆ 背景分析:閱讀一本書的目錄、前言和結語,了解書籍的結構和主要內容,幫助自己在閱讀過程中掌握有哪些重點。

◆ 目標設定:設定閱讀這本書的目標,像是學習特定技能、獲得新的觀點或解決某個問題,也可以單純是讀完一本書。

● 分解:將書中的內容分解成更小、更可管理的部分

◆ 目標拆解:將書籍分解成各個章節或主題,逐步閱讀和理解每個部分。

◆ 資訊過濾:在閱讀過程中,篩選出最相關和重要的資訊,做成筆記記錄下來、或是在書上標記重點與關鍵字。

◆ 訊息歸納:將篩選後的資訊進行整理和歸納,形成清晰的結論。比方說,總結每章的主要觀點、重點與啟發。

● 再構築:形成自己的觀點和見解

◆ 訊息整合:將所有分解的部分重新組合,像是將不同章節的觀點進行比較和對比,或是可以依照三到四個面向來歸納各章節的重點。

◆ 觀點萃取:從整合的內容中提取出核心觀點,並思考這些觀點如何應用到自己生活或工作中的情境,或是與過往經驗如何產生連結。

◆ 結構梳理:將這些核心觀點和自己的見解進行結構化整理,形成一個有條理的總結或評論,像是撰寫一篇讀書筆記、書評文章或是啟發心得。

圖片來源:天下文化

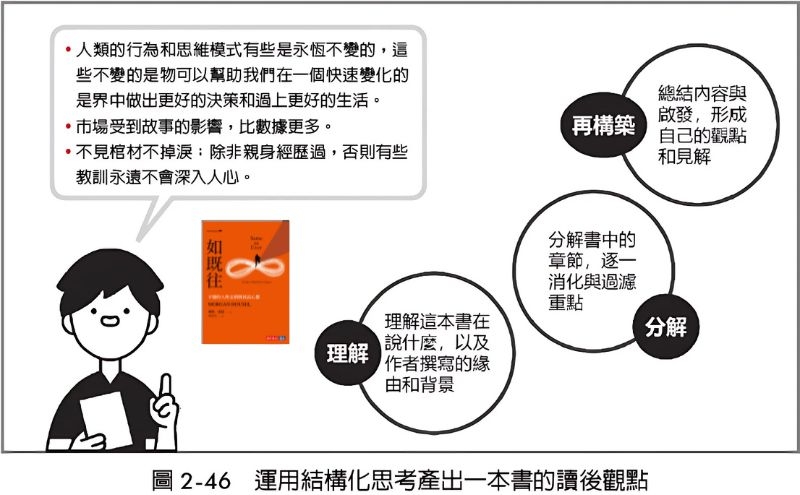

舉例來說,我閱讀《一如既往:不變的人性法則與致富心態》這本書。

● 首先,理解這本書在說什麼,以及作者撰寫的緣由和背景

◆ 資料蒐集:了解作者摩根.豪瑟的背景和這本書的寫作目的,發現書中主要探討了在人性和致富心態中不變的法則,並透過歷史事件和小故事來說明這些原則。

◆ 背景分析:閱讀書籍的目錄、前言和最後的致謝文,了解書籍的結構和主要內容,這本書分為多個章節,各章節探討一個不變的原則或法則。同時我也閱讀了作者的前一本著作《致富心態:關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》,了解兩本書之間的關聯性。

◆ 目標設定:雖然這本書的主題談的是投資策略,但我想書中的原則也可以應用在生活與工作上的選擇策略,學習如何在變化的世界中找到穩定的原則,改善自己的決策與選擇模式。

● 其次,分解書中的章節,逐一消化與過濾重點

◆ 目標拆解:將書籍分解成各個章節或主題,逐步閱讀和理解每個部分,包括風險管理、機會識別、情緒控制等原則。

◆ 資訊過濾:在閱讀過程中篩選出最相關和重要的資訊,做筆記記錄下每個章節中的核心觀點和實際案例,特別有感的部分我還會摺頁註記。

◆ 訊息歸納:我會在各章節的最後一頁總結主要觀點和重點,並思考這些觀點如何應用到自己的生活中,以及帶來哪些啟發與新的提問。

● 最後,再構築總結出的內容與啟發,形成自己的觀點和見解

◆ 訊息整合:我會在紙上將不同章節的核心觀點、關鍵字用心智圖的方式來整理出一個作者視角的輪廓;然後進行比對與整合。

◆ 觀點萃取:從整合的內容中再進一步提取出最重要的三個觀點,並思考這些觀點如何應用到自己生活或工作中的情境,或是與過往經驗如何產生連結。

◆ 結構梳理:將這些內容進行結構化整理,寫成一篇閱讀觀點。

圖片來源:

最後我產出的三個觀點,分別是:

◆ 人類的行為和思維模式有些是永恆不變的,這些不變的事物可以幫助我們,在一個快速變化的世界中做出更好的決策和過上更好的生活。

◆ 市場受到故事的影響,比數據更多。

◆ 不見棺材不掉淚;除非親身經歷過,否則有些教訓永遠不會深入人心。

也寫下了自己對於這三個觀點所獲得的啟發,包括:

◆ 不要被外在的變化所迷惑,而要關注內在的本質;找到自己的價值和目標,並堅持實踐就能獲得複利效應的回報。

◆ 數據單獨存在沒有意義,而且可能產生迷惑。我們要理解數據背後的脈絡,並用故事來傳遞自己的訊息和說服他人。

◆ 不要盲目的模仿別人的成功或失敗,而要從自己的經歷中學習和成長,並尊重別人的經歷和選擇。

如果你也恰好讀過這本書,或許可以印證一下我的觀點與啟發,與你的有哪些不同?而你又會如何詮釋你的觀點呢?

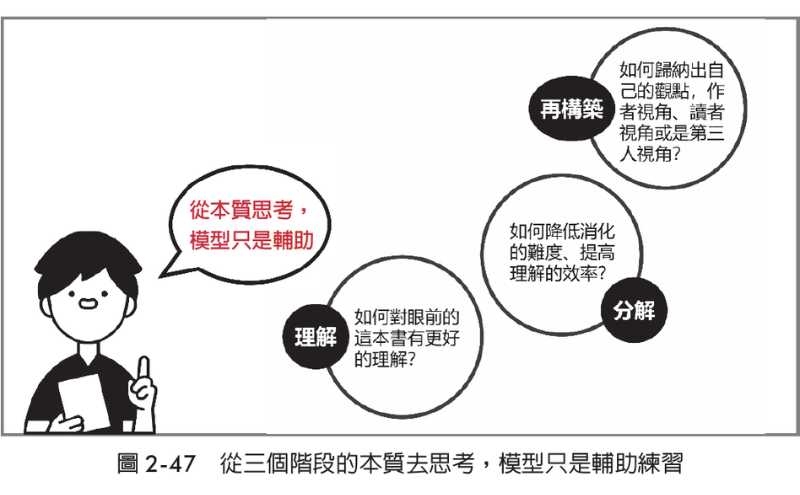

我想提醒你的是,雖然我將結構化思考的過程,整理為一個3×3的模型,不過這是為了讓你方便學習與練習,未必是正確答案或是最適合你的方式。就我自己來說,每次在將想法轉化為具體的觀點產出時,也未必都依循著這樣的步驟。

重點在於從「理解、分解、再構築」這個基本概念出發,去思考:

◆ 我可以如何對眼前的這本書有更深入的理解?

◆ 我該如何拆解「一本書」來降低消化的難度、提高理解的效率?

◆ 我要如何歸納出自己的觀點,要選擇作者視角、讀者視角或是第三人視角?

希望這些說明有助於你找到屬於自己的結構化思考模式!

圖片來源:天下文化