解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

楊振寧,一位讓全世界尊敬的華人物理學家,於2025年10月18日辭世,享嵩壽103歲。他與李政道攜手摘下華人首座諾貝爾獎,書寫物理學與文化自信的雙重歷史。傳記作者江才健,40年深交、長年訪談,撰寫此篇追悼文,記錄兩人最後一次見面與楊振寧真摯動人的一面,讓我們得以重新理解這位科學巨擘的思想深度與人性光輝。

【全文轉載自《遠見雜誌》】

得知楊振寧教授去世的消息,雖有預期卻依然難免傷感。回溯1985年6月5日在美國紐約州立大學石溪分校與他初次見面,至今已有 40 多年。後來,我同他有許多來往,特別是在 1998 年開始寫楊振寧的傳記後,與他有了更深入的接觸。

我探索楊振寧在物理科學上劃時代的不朽貢獻,在寫傳記前後,更在諸多日常生活閒談中,深深領略他出於一種真實、誠摯本性的為人處世態度,令我感佩。

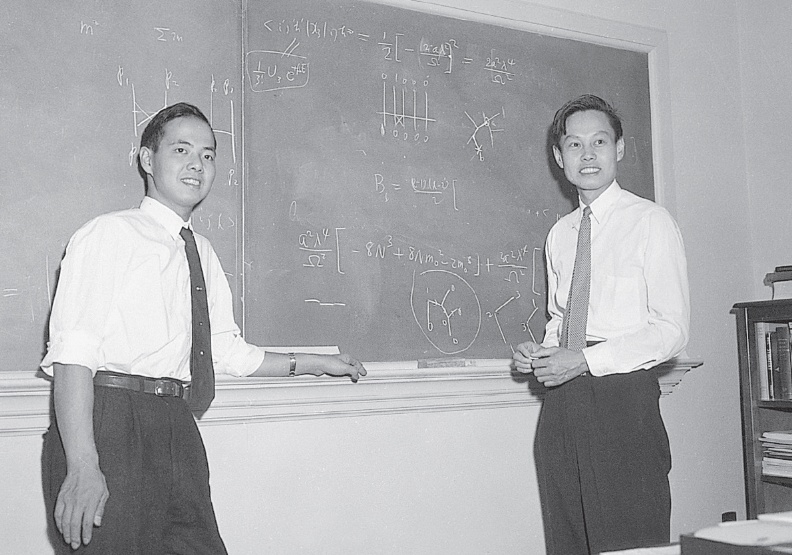

圖片來源:天下文化,李振道(左)與楊振寧(右)攜手為華人摘下首座諾貝爾獎桂冠。

上次見到楊振寧,是 2022 年 7 月 24 日。那年是他的百歲誕辰,我與他約著在其北京清華大學校園的家中面談了 3 個小時。後來我寫了一篇短文〈百歲楊振寧的小院子〉,並公開發表。

自 1985 年我與楊振寧初見後,我們又見過無數次。2022 年 5 月,我受邀到南京出席吳健雄誕辰 110 週年紀念會,東南大學希望我請楊振寧發一個他談吳健雄的視頻。聯絡後,他送來一篇200多字的短文,要我替他宣讀。

近年因為他年事已高,我並不常給他發郵件,他的回信也多是簡短幾字。

此行我隔離在廈門酒店,曾給他發郵件,提到他童年待過的廈門,提到他寫的《父親與我》的結尾說參加香港回歸,有「國恥盡雪歡慶日,家祭勿忘吿乃翁」的感慨,說想起當年香港回歸種種,感觸深刻,也說會到北京去探望他。

令我意外的是,這次楊振寧給我回了較長的一封信「I wish I could also be in 廈門和南京」(我希望也可以到廈門和南京)。

7 月初,我到了北京,聽說他在醫院,不允許探視,不由想起三年前在北京同他見面的情形。那回他精神很好,因為翁帆(編按:楊振寧遺孀)姊姊和女兒在北京家中,只有我們倆人到清華園招待甲所餐廳的小包廂裡吃飯。他談興甚高,一個多小時吃飯說話,毫無倦意,還自己走到前台結帳。

在甲所門口,他看到來與我會面的清華大學教授劉鈍,便拉著他這位老朋友一起照相。之後我和劉鈍扶他走上汽車,他居然對我說,「江才健,你不要扶著我的手,要讓我扶著你,你看那老佛爺就是如此。」我和劉鈍就像扶老佛爺般地把他送上了汽車。

這次說了要來看望,所以在得知楊振寧回家後便同他聯絡,他立即約定了時間。坦白說,7 月 24 日見他前,我是有點擔心的,100 歲的年紀,還在醫院住了好一段時間,真不知道狀況如何。

那天,走入楊振寧住家小樓的客廳,我看見他靠牆坐在一張椅子裡,露出開心的笑容並向我揮手,精神挺好,看著真讓人開心。剛坐下來翁帆問我喝茶嗎?我說熱水,而坐在椅子裡的楊先生居然問我要不要可樂。我嚇了一跳,問翁帆:「楊先生喝可樂?」翁帆有點靦腆,笑著說:「偶爾喝半杯。」哈,這倒真是讓人放心。

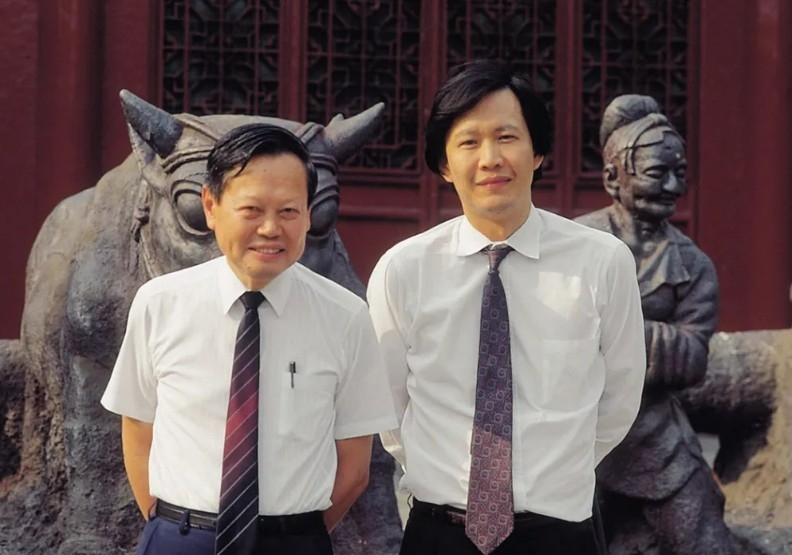

圖片來源:中國科學報,1992年,楊振寧(左)和傳記作者江才健(右)在中國山西太原合影,兩人相知相惜。

多年來同楊振寧見面談話,他的說話總是以「江才健,你知不知道某人某事如何如何」開始,他提的人和事雖然有科學學術中的,但也有其他文化、藝術、社會甚至是政治的事,可見他興趣廣泛。尤其令我印象深刻的是他的記憶力,許多事他都巨細無遺,記憶完整清晰。這次談話也不例外,同樣由他牽頭提出一些人與事,有些是我熟悉的,有些我只是略有耳聞。

這場談話持續了 3 小時。後來有朋友問我是否與他談學論識,講一些科學問題。事實上,他的物理學術我無從置喙,我們多是閒話家常,偶爾說一些小「八卦」。

這就是楊振寧看似嚴肅面容下真實、隨性的個性,尤其是面對如我這樣熟悉、親近的友人,他總是興之所至,無話不談。這回去的是楊振寧在清華校園中的小樓,是 20 年前他決定回來時,清華大學特別在校園中蓋的。

這樣的小樓一共蓋了 3 棟,另外兩棟中一棟是世界力學權威林家翹的,還有一棟後來由國際電腦領域翹楚姚期智居住。2013 年,林家翹過世後,小樓空置了一段時間後,由數學家丘成桐居住。

上世紀90年代末,這3棟上下兩層、有個小院子的小樓初落成,比起當時清華校園的一般教師宿舍當然算是不錯的,但是以目前北京一般的標準,也不算過於特別。

楊振寧住家沒有大客廳,由車庫邊門走入,過一個小走道,右手就是一個長條形的客廳,大約 5 米寬、10 余米長,客廳沙發與小幾都很普通,像楊振寧一樣的不講究。客廳中段是五扇落地玻璃門,玻璃門外是一個小院子。

20 年前,有一次楊振寧曾經帶我入內看了一下,那時他還沒有在這裡長住,因為太太杜致禮還在生病治療,因此小院中花木混雜,牆邊的一排竹子也沒精打采。

我坐在楊振寧的左手邊,面對長條客廳尾端的方向,他面對著玻璃門外的小院子。我這回仔細看了小院,發現院中花木錯落有致,顯出一種從容的逸趣。當年楊振寧初回清華,面對園中竹子,還有要效法王陽明窮格竹子道理之言,也引發過一些議論,而現在竹子依然倚牆而生,只不知他的格竹之理,有何新悟。

那天我們談了許多人與事,人有文學家、藝術家、老朋友、新友人,事則涉學術、歷史、人生、婚姻,雖不是上下五千年,總還是紅塵多少事。談話中楊振寧說:「人生是很奇妙的。」這句話出自如此一位慧性過人的百歲智者,自是意義不同。我們談的興致很高。翁帆來來去去,偶然坐下插上一兩句話,看她神清氣爽,早不是 20 多年前那個稚氣未脫的學生,眼神談話中顯出的成熟自在,確實不凡。

這就是那一個仲夏午後同楊振寧的會面。對我而言,他不只是一個老朋友,更是科學與歷史上一個難得的傳奇。偶得此緣,確屬幸遇。

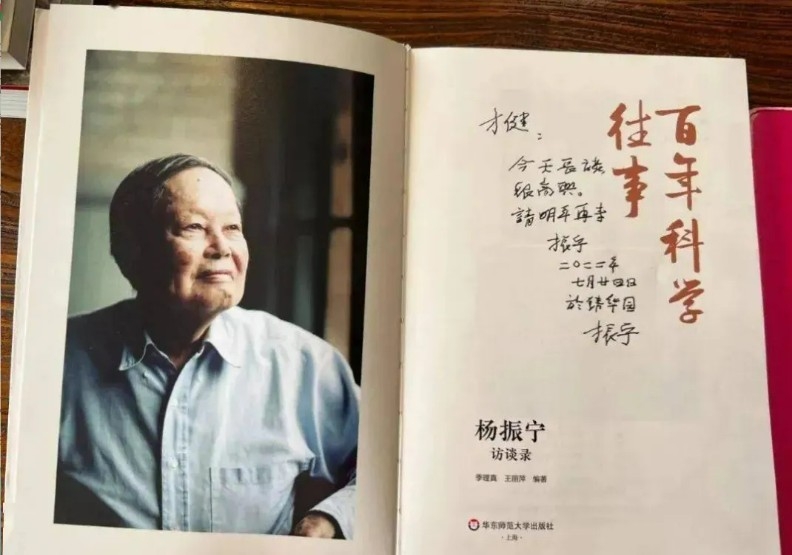

那天楊振寧談話興致很高,我們從下午4點談到7點,之後他還提議到清華甲所吃晚飯,因為太太翁帆提醒他那天是星期天,沒有包間,方才作罷。但是他在我帶去的《百年科學往事——楊振寧訪談錄》的扉頁上寫下:「才健,今天長談很高興,請明年再來。」

第二年的 7 月,我確實又到了北京,但沒再跟楊振寧聯絡,因為那一年間,我從他十分親近的得意門生,也是我多年老友的趙午處得知楊振寧那時基本上已不與外人接觸。那時,我便意識到,2022 年的相會,恐是最後一面。

圖片來源:中國科學報,楊振寧在《百年科學往事——楊振寧訪談錄》上留言給江才健。

楊振寧在物理科學上的不朽貢獻,近年越來越得到更廣泛的關注。雖然他最重要的科學工作是在 20 世紀完成的,但是跨入 21 世紀的 25 年生命歷程中,他依然給世界物理科學帶來了深遠影響。

其中特別值得一提的是 2015 年他在新加坡「楊・密爾斯規範場論六十年」會議上發表的《物理學的未來 重新思考》。他對於過去 50 多年物理科學的進展,坦率提出評價與展望。

與他惺惺相惜,公認在 20 世紀物理科學上有極重要貢獻的弗裡曼・戴森(Freeman Dyson)評價楊振寧是 20 世紀承續愛因斯坦、狄拉克以降,同樣以優美數學風格展現出宇宙認知物理工作的偉大科學家。楊振寧這篇對於物理科學評價與展望的文章,毫無疑問,將會是物理科學中不朽的歷史文獻。

楊振寧除了在物理科學上的偉大貢獻外,他對於民族文化的信心以及對於民族文化的感情也令人欽仰。2003 年,楊振寧從生活近 60 年的美國回到中國長居,自許為「東籬歸根翁」。

20 多年來,他給中國的科學發展、學術教育以及社會文化都帶來了極大的影響。事實上,楊振寧很早就表示,自己獲得諾貝爾獎的最大成就是幫助改變了中國人自覺不如人的心理作用。

對於楊振寧給中國社會文化帶來的影響,近年討論甚多。2021 年出版的《百年科學往事——楊振寧訪談錄》,是一本有相當重要意義的書籍。這本訪談錄是 2016 年到 2019 年八次訪談的輯集,範圍涵蓋甚廣,除了一些比較專業的內容外,楊振寧沒有虛矯措辭,直言不諱地說出了對於自己在學術工作上的一些感受。其中還有他對認識的學術人物的直率評價,以及對於一些科學家為人處世的欣賞或不欣賞。

《百年科學往事——楊振寧訪談錄》是楊振寧近百歲之齡的談話輯錄。他說出如此直白的評論,是中國學術界「大老」很少做的事,這在中國社會其實並不容易,因為除了做科學的人對於自我多有一種全然正面的認定,社會一般也頗有這種看法。楊振寧的談話,反映出他認為科學家也是人,不可能避免任何一個人都會有的人性特質。

楊振寧一向不避諱自己在科學工作中的主觀好惡,他自己是諾貝爾獎得主,卻不鼓勵社會過分看重諾貝爾獎的價值,也不全然屏斥一些科學家成名後追求科學之外的玄想。訪談中他曾說:「科學會有世俗的成功,但永遠追不上自然的複雜。」這與愛因斯坦所說的:「我只知道兩個事情是無限的,一個是宇宙,另一個是人類的愚昧,我對前一個還不能確定,」似有前後呼應之勢。

前些年在一個不特別顯眼的場合,我注意到楊振寧說起自己的生死,他說其實一個人的生命也不是那樣重要。但是,對於像他這樣一個給人類科學帶來如此深遠貢獻生命的逝去,還是令人傷懷的。