解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

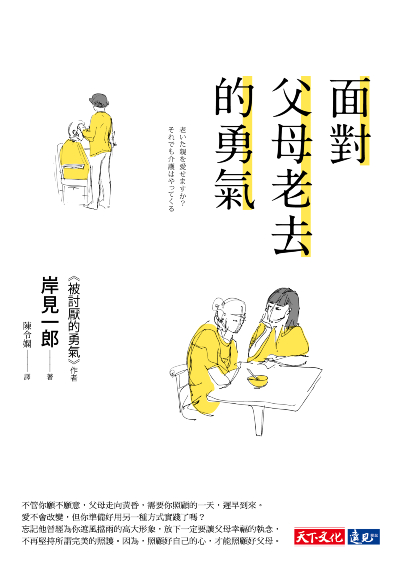

有一天,我對父親說:「既然你整天都在睡覺,我就不用過來了吧!」父親的回答出乎我的意料:「沒這回事,有你在,我才能安心入睡。」

哲學家鷲田清一曾指出,我們的社會已經忘卻「什麼也不做,只是靜靜陪在對方身旁」的力量了(鷲田清一,《咬不斷的思念》,角川學藝出版)。我讀了之後,覺得自己就是其中一人。

我會這麼想,是因為「照護」父親一整天,常常覺得自己什麼也沒做。尤其是父親睡覺的時間變長之後,我更是覺得自己什麼忙也幫不上。父親醒來時,得為父親做事,會佔去我的時間;父親睡覺時,我才能做自己的工作,理論上我應該要感激父親睡著才是。但是如此一來,我覺得我們只是待在一起,稱不上是「照護」。

就算父親醒來時,我所做的事情,也不過是準備三餐和打掃無障礙廁所,一想到自己做的事這麼少,就會覺得其他人照護如此辛苦,我是不是在偷懶?

我想起把兒子送去托兒所前的五個月,我們白天相處的情形。那時候兒子還不會走路,一開始我以為可以趁著兒子睡覺時查資料和寫論文。然而我馬上明白自己太天真了。兒子睡著時我也受到睡魔攻擊,一起睡著;常常醒來時,兒子已經餓得哇哇大哭了。

下雨天只能待在家裡,晴天時也會帶著兒子去公園走走,但是整體來說,大部份時候都沒有特別做什麼。

兒子出生之前,我曾經為了照護母親而日夜待在醫院,母親有時會有些任性的要求,令我十分煩躁。但是母親失去意識之後,我能做的只剩洗衣服和清理排泄物,其他時間都在看書,不然就是把母親的病情與護理師的處置,記錄在筆記本上。護理師都視那本筆記本為閻羅王的生死簿,覺得很可怕。

父親在四分之一個世紀後,曾經造訪母親那時住的醫院,他轉述院長的話說,院長還記得我總是在病房讀希臘文的教科書,令我十分驚訝。

如果無法認同「靜靜待在對方身邊」,也就是鷲田清一說的「被動的行為」具有意義,便會覺得每天的照護工作十分辛苦。我和父親在一起時,絕不是什麼也沒做,父親醒來時我有很多事要忙,就算是父親睡著了或在發呆,我也不是什麼都沒做。靜靜陪在身旁就有意義,就是一種貢獻。

等到我自己生病住院時,才終於發現有人靜靜陪在身邊,多麼令人感激。我從加護病房轉到普通病房,即表示病情惡化的可能性降低,也不會陷入危急的狀態,即使是這樣,還是有人陪在身邊比較安心。

父親發呆眺望窗外時,我不過是在同一張桌子上工作。父親睡著之後,我更沒事做了。

有一天,我對父親說:「既然你整天都在睡覺,我就不用過來了吧!」父親的回答出乎我的意料:「沒這回事,有你在,我才能安心入睡。」

我出院之後,白天一個人在家,有時會突然變得十分不安,因此非常了解父親話中的意思。我們會覺得靜靜陪在身旁沒有意義,有一部份的原因是,社會只以生產力來評斷一件事的價值。

數位編輯整理:李依蒔,陳子揚

Photo:Photography in my "spare time",CC Licensed.