解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

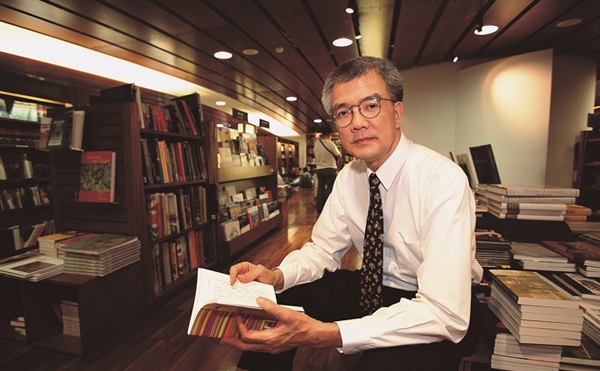

回到公司經營上,吳清友的種種堅持,從做生意的角度來看卻可能是一種「盲點」。

回到公司經營上,吳清友的種種堅持,從做生意的角度來看卻可能是一種「盲點」。最慘的時候,誠品有位股東提醒他:「吳清友你不要再執迷不悟了!有些書店明明賠錢,看不到未來,為什麼不關?」

事後,他自剖,之所以如此「執迷不悟」,一方面認為誠品開在一個地點本身就有意義,因此仍想努力改善營運,救亡圖存。他想:「這些青少年來看書,即使不買,也總比去吸毒或飇車要好吧?書店如果關掉,那小孩子要讀什麼?」另一方面涉及他無法表明的情感因素,每家店都是嘔心瀝血打造的,「好像自己好不容易生了孩子,父母再怎樣辛苦,也不會因缺錢,就將心肝寶貝拿去賣掉,對吧?」

可是這些內心話,他只能向家人朋友袒露,沒有勇氣向股東明言。其實,他也知道,股東並沒有錯,唯一的差異在於自己「用情太深」。股東要他「放下」並非惡意,而是一種提醒,幫助他認清現實。他盤點原因,書店之所以賠錢,可能真的開錯店、選錯地點、開錯型式......,這些其實都是人力、資金及庫存等種種資源的錯置。

既然錯置,就要調整。誠品在二○○一年後陸續認賠關了近二十家店,並將書櫃設備、人員重新盤點、利用,吳清友說:「我相信我也不是笨的人,如果要賺錢,不可能找不到方法。好在我們幸運,盲點得以破除,否則在破除盲點之前,誠品早就消失無存了。」

此時誠品總部已經搬遷到松德路巷內,吳清友經常壓力大到一個人晃到公司旁邊的松德公園,偷偷在那裡「喘大氣」。或在公園樹下,背著同事打電話籌錢。有一回,誠品的票就要到期了,資金完全沒有進來,隔天只能面對跳票了。

吳清友正在煩惱著,在家中走過來走過去,再走回來走回去。過了好一會兒,他看太太準備睡覺了,忍不住對她說:「阿洪啊,我很羨慕妳,這時候妳怎麼睡得著?」洪肅賢看他一眼,沒好氣地說:「如果現在不睡,明天怎麼有力氣面對事情?」

歷經ICU長假之後,吳清友再怎麼樂觀,仍會想到自己有什麼萬一,必須為誠品預做設想。他甚至列出心中理想的接手人選及條件,寫了一些名單,一度考慮要把誠品轉手。

說到「轉手」,吳清友頓了一下,都堅持了十三年,談到敏感的問題,他顯得吞吐遲疑,「......不光是賠錢,我還有非常多憂心,很多牽腸掛肚、很多惦念、很多無奈。我被部分股東誤會,母親的身體也不好,我總有一種無法喘過氣的感覺......」他緩緩說:「這一年,我一共哭了四次。」

吳清友過去在人前從不示弱,哭更是一次都沒聽說,何況「四次」!有次,他被某家跨國企業負責人恭維誠品做得很成功,足堪台灣之文化地標等等。他聽了之後,未露半點喜色,卻一反常態說:「這輩子當老闆的,都是不曉得上輩子造了什麼業?」像是在叩問又似嘆息。