解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

學思達教學法是一套完全針對學生學習所設計的教學法,可以在課堂上長期而穩定、每一堂課都能夠訓練學生自「學」、閱讀、「思」考、討論、分析、歸納、表「達」、寫作等等綜合多元能力的教學法。創辦人張輝誠老師,想要透過這套學思達教學法,解決台灣教育長期以來形成的慣性,「單向講述」教學方式所造成的缺失。

學思達是什麼?簡單地說,就是三個關鍵能力:自學、思考與表達。

學思達教學法,意味著老師在每一堂課,都是有意識地、長時間、頻繁、大量地去訓練、培育及積累學生的「自學、思考與表達」能力,而這三個能力,正好是傳統「單向講述」(俗稱「填鴨教育」)最為欠缺,因為當傳統單向講述的老師,在上課時一直告訴學生各種課本上的新知識,學生只需要被動等待老師餵養即可,完全不需要「自學」新知識。

當單向講述的老師在課堂上一直告訴學生各種答案和解題過程,學生也就完全不需要自己「思考」;而且老師上課從頭到尾一直講話,唱獨角戲,學生也就完全不需要「表達」—然而弔詭的是,自學、思考與表達,這三個關鍵能力,卻是學生離開學校之後、進入終生學習最重要的能力,但在學校教育當中,並未被有意識地好好培育和訓練出來,造成的後果就是學生一旦離開學校之後,學習通常就會自動停滯或消失,因為沒有老師再幫他餵養新知識了,這真的太可惜,也太不可思議。

學思達教學法,就是想要解決台灣教育長期以來形成的慣性,「單向講述」教學方式所造成的缺失。

學思達教學法(以下簡稱學思達),是張輝誠老師從1996年第一年開始教書,不斷嘗試、實驗、研究,經過了15年,逐漸穩定和成熟之後,在2013年9月(當時他正在中山女高教書)他破天荒地透過臉書張貼了他的課表,向教育圈宣告,只要他有課,隨時歡迎任何老師進到他的課堂,他保證讓大家看到有別於傳統的課堂樣貌,並且可以看到每一節都是真實無比的課堂,不是只有一堂公開課,也不是做秀,而是扎扎實實每一堂都是創新、高效、有活力的課堂。(這也是台灣教育史上第一位「隨時開放教室」的老師,後來學思達教學法的檢驗標準之一就是,能否做到隨時開放教室。)

教育現場的老師都知道,要舉辦一場對外開放的公開課,其實是要做足準備,要耗費許多時間、付出不少心力,可能還要不斷磨課、練習,甚至也可能需要先和學生彩排一下。但隨時開放教室,意味著事前的準備、所需要耗費時間與心力,都是一場公開課的數百倍,這需要非常巨大的決心、勇氣和毅力,也需要非常強大的教學專業、素養與堅持,難度之高,可想而知。

所以當輝誠老師的隨時開放教室之舉,訊息一傳開之後,很快就引起不少老師的好奇心:「這怎麼可能?」一開始前來觀課的老師,都是抱著疑惑和新奇,觀課之後,很快就轉為震撼與感動,並寫成文字張貼在臉書上,或口耳相傳,於是愈來愈多老師自發前往中山女高觀課,形成一股觀課風潮。

從2013年開始,到2018年輝誠老師從中山女高辭職(創辦學思達教育基金會,全心投入學思達推廣)為止,5年之間,超過6000位老師去輝誠老師的課堂觀過課,除了台灣各縣市老師,還包括了美國、英國、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、中國大陸各地和港澳等地的老師。也因此《商業周刊》在30年紀念刊(2017年10月26日),特別以4頁篇幅側面報導了輝誠老師,標題就是〈高中老師開放教室,台灣變「教育觀光國」〉。

2017年溫世仁文教基金會舉辦的「GHF教育創新學人獎」,輝誠老師以學思達獲獎,讚辭是〈改良教育,放眼世界〉:「張輝誠開發學思達的初衷是改變填鴨式教育。在實行的過程中,他也深入理解填鴨式教育的脈絡:填鴨教育雖然有濃縮知識、重視學習效率的優點,但缺點更多。學思達不僅修正了亞洲傳統填鴨式教育的問題,也保留了它的優勢,同時融入西方教育諸多值得參考之處。在全球的教育脈絡下,學思達對東方的教育是一種改良,而對西方的教育則是一種借鏡。這點,便是學思達的價值,同時也是張輝誠的努力最難能可貴之處。」

2018年,輝誠老師也獲得北京21世紀教育研究院全人教育獎首獎,讚辭是:「經過20年的探索,張輝誠老師探索出學思達教學法。學思達是指,自學、思考、表達,讓學生成為課堂學習的主體,真正擁有學習的主動權。如今,學思達已經聚集了超過6萬名老師(案,現在已經超過8萬人),不同學科、學齡段的老師通過開放課堂和共享講義,相互學習、交流、對話,共同成長。」

另外,學思達相關研究,截至2024年本書付梓前,國家圖書館碩、博士論文可檢索到70本專門研究學思達的碩、博士論文,更有3位大學老師以學思達教學或研究論文通過升等。

可見學思達無論在教學現場、教育學術和教學專業都得到極高的肯定。

輝誠老師曾經親自寫下對學思達的簡要簡介:

學思達教學法,是一套完全針對學生學習所設計的教學法,可以在課堂上長期而穩定、每一堂課都能夠訓練學生自「學」、閱讀、「思」考、討論、分析、歸納、表「達」、寫作等等綜合多元能力的教學法。

透過老師專業介入,製作以問答題為導向、補充完整資料的講義(關注學生學習的最佳專注時間,不斷切換學習樣貌);透過小組之間「既合作又競爭」的學習模式,將講台還給學生,讓老師轉換成主持人、引導者和課堂設計者,把學習權交還學生。每一堂課、每一種學科都以促進學生學習興趣、增強學生各種能力,訓練學生閱讀、思考、表達、寫作、判斷、分析、應用和創造等綜合能力為主。

學思達教學的五環「自學、思考、討論、表達和統整」是一個不斷循環的歷程。一開始非常簡單、易學,而且便於複製,同時每一環又可以讓不同學科、不同能力與不同專業的老師,以及不同特質的學生,再各自延伸出不同的高度專業。

為什麼學思達可以做到?

學思達真正的關鍵在於教學觀念的轉變、教學能力的提升以及教學技術的改變。

其中最重要的首推「學思達講義」,學思達講義是老師專業學養的表現(老師必須將學術專業導入學習、用問答題讓學生從低階學習〔記憶、理解為主的傳統教學〕轉為高階學習〔應用、分析、評鑑和創造〕),以及課堂之間頻繁而大量的師生對話與連結—這些都是學生之所以能夠產生自學、思考、表達之能力的主要成敗關鍵。

學思達並非只是單純表面字義上的「翻轉教學」:也就是所謂將傳統老師單向「教」導授課為主,改為學生自主「學」習而已,而是還藉由教學觀念和技術的改變,近一步翻轉學生的「學習效率」、「學習速度」和「高低認知目標」。

學思達也不是只單純一直強調「傾聽」和「等待」,而是強調「師生對話」和「專業介入」,上課時師生表層上是透過對話和學生傳遞、交流、討論知識、激盪思考,底層卻不斷透過對話,讓師生彼此都伸出內在的連結,連結渴望,相互成長;再經由老師專業涵養的介入、設計、提問與引導,幫助學生進入高速度、高效率、高品質、多元樣貌、高創造力、嚴肅和深刻思考的學習,同時又展現出生意盎然、活潑健旺、滿盈生命力及喜樂的迷人學習現場。

學思達並不是只有心法或是概念(以學生為中心),也不是只有教學法(學思達五環),更是內容和內涵(因為有「學思達講義」,這也是學思達最困難的地方,同時也是最寶貴之處)。

學思達目前在台灣的發展,已經從小學、國中以及高中,一直貫通到大學、研究所,同時橫跨不同學科(文、理、工、藝術,甚至軍訓),不但可以在體制內保有強大競爭力,也可以在體制外發揮影響力;可以影響都會學校,同時也可以幫助偏遠學校;可以幫助學校裡的日常教學,也可以幫助課後的補救教學;可以影響普通型學校,也可以影響明星學校,甚至影響補習班;可以在台灣生根,也可以輸出海外;可以用最樸素、簡單的樣貌出現,也可以結合最新科技的各種教學工具,展現出高難度的樣貌。

學思達可以單純只用學思達教學法,就能獨立舉辦一個又一個大型工作坊,涵蓋不同科目,不斷在台灣各地密集辦起一場又一場的工作坊和培訓坊(這5年舉辦了上千場演講、超過數百場工作坊和培訓坊),甚至一路辦到美國、新加坡、馬來西亞、汶萊、中國大陸及港澳。

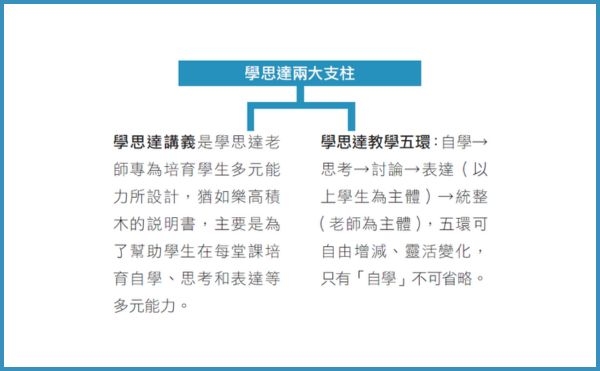

從上述輝誠老師的說明可以知道,學思達有兩大支柱:「學思達五環」和「學思達講義」。

「學思達五環」是課堂的教學流程,包含自學→思考→討論→表達(以上學生為主體)→統整(老師為主體),五環可以自由增減、靈活變化,只有自學不可省略。

「學思達講義」則是老師專為培育學生多元能力所設計,猶如樂高積木的說明書,主要是在每堂課透過自學指引和講義來幫助學生輸入新知識點,每天持續培育出學生自學、思考和表達等多元能力。

學思達課堂就是「學思達五環」搭配「學思達講義」,有序地、持續地並穩定地在課堂上操作與實踐。

圖片來源:《從小學思達》