解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

臺灣防疫如何評價——三年應該合在一起算嗎?

圖片來源:unsplash

2020以來,年復一年、一波又一波,歷經不同變種、不同時空與防疫條件,新冠病毒似乎在嘗試傳遞恆定的訊息:

疫情可縱、可控,有作為,死亡就低,不作為,甚至鼓勵群聚、用錯誤的訊息麻痺人民、使支持者信以為真、放鬆防護,死傷就會慘重。

有效控制方法是什麼?經過不同學術團隊反覆比較驗證、也獲得WHO專家的確認,就是公共衛生,包含三段五級設計:在初段預防上,第一級是針對傳播方式採取通盤防護(小自個人戴口罩,環境通風,大至必要時的停課、停餐廳內用、減少大型群聚等),第二級是針對病因採取特殊防護,也就是疫苗,應普及接種;次段(第三級)預防是提早發現感染,進而能透過隔離而支援到初段預防,也使三段預防的妥善治療(第四級)與長新冠復健(第五級)得以及早展開。

公共衛生包含醫療,但超越醫療。在疫苗與抗病毒藥物發明之前,它已經能拯救生命、避免災難,在疫苗與抗病毒藥物發明之後,它能使醫療效果發揮到最大,並侷限疫情規模,避免醫療崩潰、減少社會失序。

公共衛生的非藥物措施,不需昂貴物資,卻能創造健康、社會公平與經濟之共贏,正是實踐永續發展精神的做法。公衛模式與醫療模式之差異,正如同永續經濟與傳統經濟之差異,從一味以花錢解決問題卻衍生更多問題及不公平,轉為有方向感的以企劃及設計來解決問題且更公平,它實踐的不是有形的價錢,而是有錢也買不到、但不用很多錢也能做到的「價值」。

公共衛生需要的,是決策力與執行力。而正由於人治太不可靠,因此,應該有系統的規劃並借重各界專家,此外,對於最重要的事務,最好形諸於法律,就特定事項,明訂政府、相關業者與人民之責任、義務,具備強制力、約束力,對社會形成更堅實的保障。

可惜的是,在西方世界追逐資本主義的最高利潤之下,高舉自由旗幟,反對政府干預,公共衛生不受歡迎、日益式微。

而臺灣很幸運的擁有完善的傳染病防治法,卻在一黨獨大、總攬五院大權之下,被棄之一隅,且不受監督、節制,導致在世紀大疫來襲時,政府說棄守就棄守,無法持續貫徹法律對人民之保障。非常可惜!也應該深入反省:法律明定的責任義務不執行,釀成重大災害,真的是民主法治社會所可以接受的嗎?

行政院蘇貞昌院長在民進黨全代會報告施政績效,指出在主要的國家中,臺灣染疫死亡率最低,超額死亡率是世界第三低。聽在新冠亡者的家屬與正為新冠後遺症所苦的民眾耳裡,月之超額死亡8,758人、7月新冠死亡2,191人,合計10,949人死亡,光是2022這一波,已超過4個九二一震災,請問,這樣還繼續宣傳其很輕微,臺灣人為什麼不憤怒?

尤其是,不論從臺灣1-3月對抗Omicron的經驗,或是借鏡日本、新加坡、紐西蘭的實例,很多死亡確實是不必要而且可以避免的!

政府用嘴巴說很輕微,病毒就會輕微嗎?4月初已經知道檢驗沒準備、兒童疫苗還沒打、藥物買太少給太慢,指揮官對疫情規模沒概念、沒盤算,對於快篩該買多少還在用清零時代裹小腳式的估算,既然如此,當看到疫情開始失控,為什麼還是不肯踩剎車?

一個恩恩已經很不捨了,而事實上,很多恩恩都走了。很多,在抵達醫院前已經死亡。我們所一向引以為傲的健保醫療體系,最卓越有愛心的醫護團隊,都還來不及幫上忙。

明明總統與行政院院長都很清楚說不會放任病毒肆虐、會減災。結果,先是不準備、搞不清楚自己正在做什麼,等到情況失控,還在爭議誰不懂流行病學、誰的著作等身,反正,就是不剎車、不減災。這一切,到底為了什麼?不該給人民一個合理交代嗎?

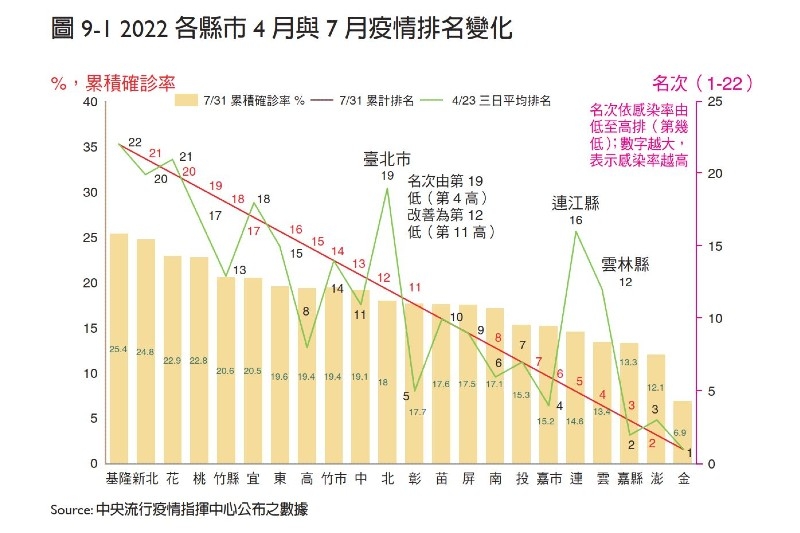

剎車減災有沒有用,如圖9-1所示,看原本4月23日發生率居當時戰國六雄(全臺疫情最早竄升的六個縣市)第四高的臺北市,到了7月底確診率與名次的變化,或許也可見一斑。臺北市先是在4月底就超前部署授權學校停課,到5月中又積極啟動會考後全面改遠距上課,到了7月底,它的確診率18%,掉到全臺第12低,成功退到中段班,脫離六雄,而其他五縣市都還高高在那兒。

人民並未苛責政府無法持續清零,但是,明知該準備的防疫三寶卻無一到位,而說好的減災,也不做;有法令,卻不依法防疫,叫全民自主應變;決策不先與基層溝通,民眾無所適從,還說要怪就去怪病毒;造成一萬人死亡,還是繼續拗說都很輕微;重症有86%都死了,這叫做清零?還誇耀有「把事做好」(指揮官的競選標語),這是何等的諷刺!

美國如期在6月15日審查通過了莫德納疫苗用於6個月至5歲幼兒,以及BNT疫苗用於6個月至4歲幼兒的EUA。這兩個疫苗先前就已經在進行臨床試驗、準備申請用於幼兒,這是國際都知道的。6月中要審查的消息,在4月底就發布了。

如果以蒼生為念,應告訴大家新冠的傷害,包括長新冠,而非散播不實訊息說很輕微、還講無敵星星,好像感染比較好;主要傳播途徑也要弄清楚、跟大家講清楚,針對空氣傳播做好防範。如此,請大家再稍微忍耐3-4個月才開放,把握這段期間,把疫苗、快篩試劑、藥物準備好,還沒打疫苗的趕快去打,把高齡長者的三劑接種率盡量拉高到九成以上、5-11歲學童疫苗開打,並預先下單6個月大以上的幼兒疫苗,然後,在8月左右開始鬆綁防疫措施,這時,疫苗效果正好,又適值暑假停課,擴散速度不會那麼快。而且,所有年齡層都可以打疫苗了,各年齡層民眾,都已可以共同承擔部分防疫責任。

或者,在3月底、4月初疫情蠢蠢欲動時,政府了解到自己防疫三寶都還沒到位,應該先採用公衛措施,包括擴大篩檢、限制大型活動等,盡力爭取時間,那麼,不論根據先前對抗Alpha的經驗、1-3月的經驗,或新加坡、日本、紐西蘭對抗Omicron的經驗,傷亡規模一定可以小很多。

不肯緩,這麼急,到底為了什麼?

➢【書籍資訊】《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》

➢【延伸閱讀】

這一波Omicron所造成的死亡數,超過四個921震災!公衛專家邱淑媞:指揮中心怎麼敢說「Omicron很輕微」?