解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

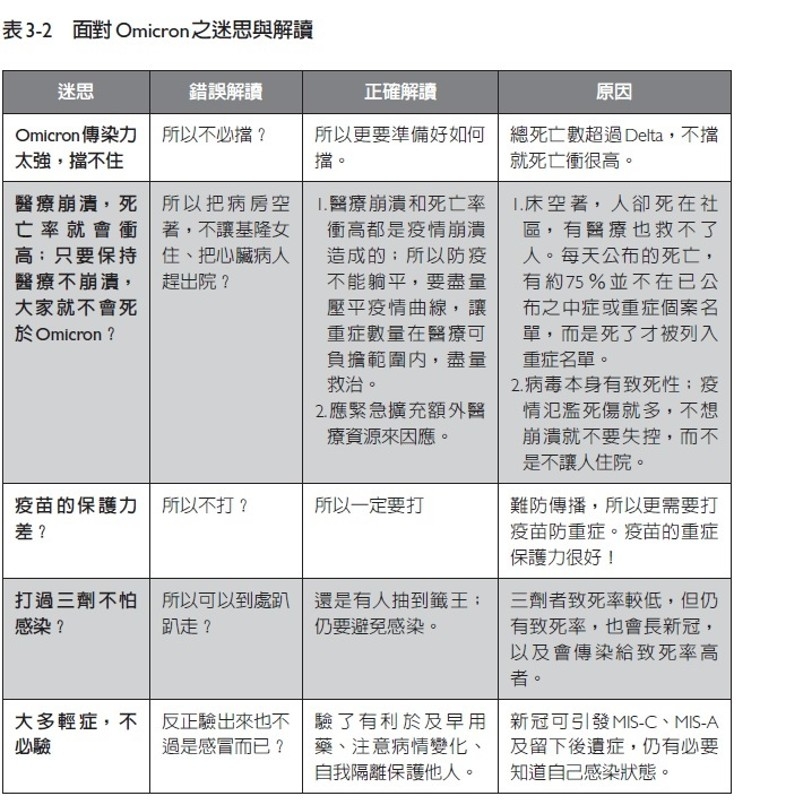

迄今,打疫苗尚無法完全避免長新冠的發生,此一問題對個人與社會皆有長遠影響,且隨著感染人數增加,衝擊也會擴大。各國政府在開放共存的路上,應當認知此一代價,且有責任清楚告知民眾此一風險。公衛專家邱淑媞於新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》提出分析及建議

圖片來源:pixabay

三年下來不斷重複的曲線,可看到一個殘酷的事實,就是:民眾的犧牲,是平白的犧牲;疫情肆虐一波又一波,不會因為大規模感染過而「出運」,能勝出的新變種,都有免疫逃脫且傳染力更強,且尚未真正變得溫和。反之,還未經歷大規模感染的國家,在開放過程中,也未必會因為過去沒有感染,而一次就大規模死亡;其傷亡規模,仍主要取決於各國之準備與作為,彼此差異頗大。

為何沒有群體免疫效果?是否感染過沒效、疫苗也沒效?倒不盡然。

所謂群體免疫,是指感染或接種疫苗而產生的免疫力能有效避免感染,從而擋住病毒傳播,保護到周遭還沒有免疫力的人;且當這些能擋住傳播的人達到一定比率後(在100%的感染保護力之下,此比率為(R0-1)/R0),能使Rt值(有效再生數)降到1以下,而使疫情無法上升。

然而,新冠病毒R0值(基礎再生數)高且變異力強,愈多人感染,愈增加變異機會,而在變異株的競爭中,有免疫逃脫且傳染力強的變異株,較能勝出,使得原先的保護力失效。

此外,預防感染所需的抗體,有快速消退現象,僅能維持約1-3個月,就算病毒還沒變太多,也有機會產生突破性感染或再感染。因此,若不控制傳播,以為可以仰賴群體免疫,結果就是一次又一次賠上許多人寶貴的生命,仍無助走出疫情。在真正溫和的變異株出現,或有更能有效預防感染的疫苗出現之前,仍需避免大規模傳播。

主政者作共存決策前,一定要先認清這個殘酷事實——「群體免疫迷思」恐怕只會徒然讓更多人染疫!

幸運的是,疫苗與自然感染,對於重症及死亡具有保護力,而透過疫苗獲得保護力,當然比自然感染要安全太多了!

而且,疫苗所產生的重症保護力強而廣,且比較一致,也就是在人與人之間、以及對不同的變異株之間,大致皆有很好的防護。只是,此重症保護力也有消退現象。面對Omicron,中高齡以上需要打追加劑,才能達到最佳保護。

既然大家都有機會感染,完整的疫苗保護,就會是大家都需要的自保之道。疫苗接種率,包括長者與慢性病患者、免疫功能較弱者之追加劑接種率,應盡量接近100%,愈高愈好。

然而,兒童疫苗是較慢才核准的。太早開放,不僅長者追加劑接種率仍太低,而且對於尚無疫苗,但也會有重症、死亡、長新冠的兒童,並不公平。這個問題,在2022年6月底美國FDA核准BNT及莫德納使用於6個月以上學齡前幼兒,終獲解套。至於小於6個月的嬰兒,則有賴母親懷孕期間接種,來使母子均安。

新冠感染會造成長新冠,而且比率不低。打過疫苗的突破性感染與輕症患者,也會有長新冠;雖然其風險較低,但人數可觀。依英國發表於2022年6月18日《刺胳針》醫學期刊之數據,感染Omicron之18歲以上成人,長新冠之比率有4.5%。若400萬成人感染,則會有約18萬。而前面的變異株其長新冠風險更高。歐美因反覆的疫情,此問題之影響日益浮現。而愈慢開放,減少幾波衝擊,也因而減少許多新冠後遺症。

長新冠不只是失眠、倦怠等「症狀」惱人而已;從醫療紀錄分析,也看到成年之新冠感染者,在接下來半年中,心血管疾病(例如中風、心肌梗塞等)、糖尿病等事件之發生率與死亡顯著上升,也就是新冠感染造成之健康傷害與疾病效應,在疫情過後仍在延續。美國疾管署的研究發現,這種情況在0-17歲的兒少也是存在的:在0-17歲者感染新冠後的一年內,急性肺栓塞、心肌炎、靜脈血栓、急性腎衰竭、糖尿病、心律不整等之發生率,也有與成人感染者相似的顯著升高現象。

長新冠問題,不僅影響生活品質、造成重大疾病與醫療負擔,也成為失能、請病假與難以回到勞動力市場的重要原因與真實衝擊。

迄今,打疫苗尚無法完全避免長新冠的發生,此一問題對個人與社會皆有長遠影響,且隨著感染人數增加,衝擊也會擴大。各國政府在開放共存的路上,應當認知此一代價,且有責任清楚告知民眾此一風險。

疫苗雖能減少重症,但不是絕對不會發生重症或死亡,疫情規模越大,不論是否打滿疫苗,只要感染人數越多,死傷人數便是愈多,且會進一步癱瘓醫療體系,造成醫療排擠。而且,感染人數越多,必須與新冠長期後遺症長久共存的人也會愈多。

一個社會無法等到完全沒有衝擊才開放,正表示在開放過程,應該負責任的做好損害控管,而非一味愚弄民眾,聲稱一切安全,甚至荒謬的鼓勵感染、美其名為無敵星星,這是嚴重違反倫理的行為。

因此,開放過程,應該認知病毒仍有相當的殺傷力,並認知群體免疫不存在,絕不應該鼓勵或放任感染之蔓延。

除了備妥防疫的醫療三寶——疫苗、檢驗與藥物,也要有全套的公衛計畫,管控疫情衝擊,而這也是佛系路線英文—mitigation(減災)的原意,要flatten the curve,把疫情曲線盡量壓平,而不是什麼措施都不做的全然躺平。

公衛計畫包括:

(1)戴口罩、保持社交距離、改善通風。

(2)提供民眾與長照機構免費快篩,讓感染者能及早確診、隔離。

(3)有快速給藥措施,使高風險的感染者都能在黃金時間內使用藥物。

(4)有緊急醫療調度措施,以因應疫情激升之需,而非只會把病人擋在醫院外。

(5)訂定警戒升級標準,必要時採取減少人流的措施,避免疫情失控(例如疫情嚴重時,啟動餐廳內用餐人數上限或加大距離、暫停高風險之大活動、必要時改遠距上課等)。

➢【書籍資訊】《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》