解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

我們都很熟悉摩擦生電的效應。撫摸貓的毛髮時,我們會聽到礔啪的火花聲,在不很明亮的房間對鏡梳頭時,我們會聽見也看見電的火花。穿著皮鞋在地毯上拖行後,手碰到金屬門把時會感到一陣刺痛。在車子內挪動身體、滑過塑膠椅墊,也同樣會使我們充電。

圖片來源:摘自《觀念物理5》

我們都很熟悉摩擦生電的效應。撫摸貓的毛髮時,我們會聽到礔啪的火花聲,在不很明亮的房間對鏡梳頭時,我們會聽見也看見電的火花。穿著皮鞋在地毯上拖行後,手碰到金屬門把時會感到一陣刺痛。在車子內挪動身體、滑過塑膠椅墊,也同樣會使我們充電。這種種情形都是一種物質和另一種物質擦摩,以致電子產生轉移的現象。

電子可以經由簡單的觸碰而自一樣物體傳到另一物體上。當一支帶電的棒子碰到中性的物體時,部分電荷就會傳送過去,這種充電的方式就叫做接觸充電。如果該物體是良導體,那麼電荷傳過去之後就立刻在其表面分散至各部分,這是因為同性的電荷互相排斥的關係。如果該物體是件不良導體,那就需要帶電的棒子在物體的不同部位碰觸,才能讓電荷分布得比較均勻。

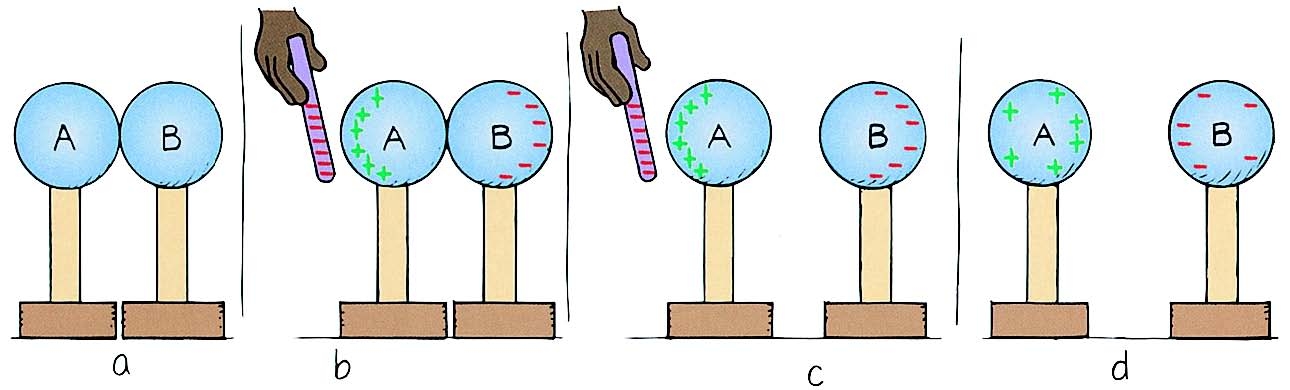

如果我們把一個帶電的物體移近導體的表面,不做任何實際的接觸,那導體的電子也會在導體表面移動。如圖所示有兩個金屬球A和B。我們來看圖中(a)(b)(c)(d)的四個過程。

在(a)的部分,兩個不帶電的球表面接觸。(b)顯示一支帶有負電荷的棒子接近A球旁邊,A球的電子被棒子的負電荷驅趕,於是有過量的負電荷移往B球,使A球留下過量的正電荷,造成兩個球中的電荷被重新分布,我們稱之為這兩個球產生了感應電荷。在(c)的過程裡,棒子仍然在旁邊時,我們將A球和B球分離。(d)的過程是棒子被挪走之後,兩個球變成帶同量而異性的電荷。它們都是因感應而充電的。那帶電的棒子一直都沒有碰到球,所以仍然保留了原來的電荷。

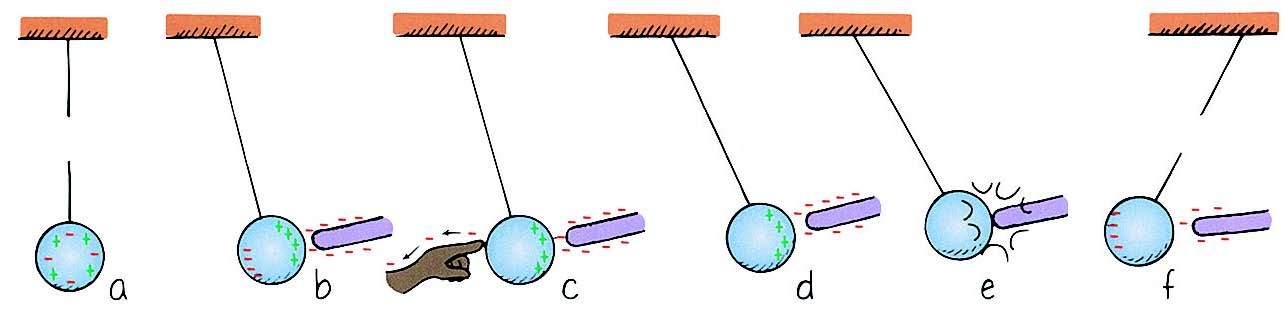

單獨一個球,當球中的電荷被感應分離時,如果用手指碰它,也會同樣使球充電。我們看圖中一個金屬球以絕緣的繩子懸掛著的幾個過程。(a)的金屬球中,淨電荷為零。(b)顯示一根帶電的棒子使球中的電荷因感應而重新分布,可是淨電荷仍然是零。(c)顯示用手指碰球而將電子移走。於是造成(d)中的球變為帶正電荷。此時帶正電的球被帶負電的棒子吸引過去,如(e)所示,以致球與棒子接觸;最後棒子上的電子傳送到球中,又使球充上負電荷。(f)表示帶負電荷的球又被帶負電荷的棒子排斥而推開。

當我們以手指碰球時,如上圖所示,負電荷經過導電體到達一個無限大的電子庫(地下)中。我們碰觸一個導體而使它的電荷消失,這通常叫做「接地」。