解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

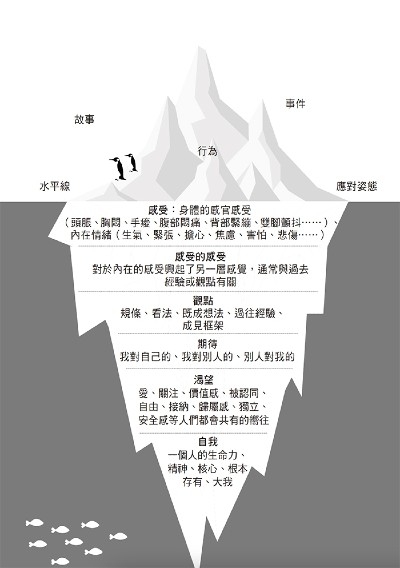

薩提爾女士提出「冰山理論」(Iceberg Theory)用來隱喻一個人的內在經驗與外在歷程。我們從直觀上僅能看見一個人外在水平面之上的部分,就像極地裡的冰山一樣,外在顯露的僅是個人的一小部分,在水平面之下看不見的部分才是人的內在。本文來自薩提爾對話溝通資深講師李崇義的實例分享

圖片來源:PhotoAC

在海外工作的那幾年,我回家的次數有限。

雖然不常回家,我總是維持著一、兩天就給父親打電話的習慣,早年他身體還硬朗時,總希望我好好在外面打拚,不用擔心他。但他過世前幾年卻告訴我:「錢不用賺那麼多,能回臺灣多好,早點回來吧!」一個在外工作的遊子,聽到這樣的話語真是百感交集,但我理解父親年事已高,希望子女都能在身旁時刻相伴。

有一年,我正好有機會休假回臺灣,和太太一起到臺中與家人聚會。

我到了老家門口,敲著大門,高聲喊著:「我們回來啦!」

後媽跟著父親出來迎接,她一見到我和太太回家,喜滋滋的開口便說:「哎喲,阿三回來啦!太好了,這次要好好宰你一頓了。」

聽到這話,我身體抖了一下。

我知道每次回老家總免不了花錢請客,但事後回想起來,雖然知道要花錢,但後媽這樣說聽起來還是滿不舒服的。

當天父親希望我能帶他們先去好市多採買,所以我們一行四人駕車前往。

逛賣場時,我正好趁機和父親閒聊,他當時接近90高齡,能出來走走路,陪他談談天,我認為是相當幸福的事。還記得我很小的時候,父親就喜歡飯後散步,我也經常陪他走到離家約一公里外的河堤,父子倆總是閒扯一堆,當然畫面中也免不了父親諄諄教誨的時刻。這個散步的印象到現在我都還記得很清晰,回想起來這也是我和父親擁有深刻連結的場景。

後媽來到冷凍肉品區時停了下來,打量著架上的牛小排,接著便放到購物車裡,我依稀記得她當時回頭看了我一眼。

一行人來到結帳櫃檯前,後媽說:「這個牛小排要三、四千元呀,咱們還是不要了吧!」她請結帳人員拿走牛小排,只結算其他物品就好。

隔了幾天我便飛回美國,到家第一件事,我總是習慣打電話給父親報平安,也聽聽他的聲音,確保一切安好。

父親接起電話知道是我,劈頭便是指責。

「阿三啊,你太不像話了吧!」父親聲音高亢,明顯帶著怒意。

「爸,怎麼了嗎?」我滿臉問號。

「噢,你難得回來一次,叫你花點錢就不願意啦!那個牛肉才三、四千元,買個牛肉會要你的命嗎?」

「什麼牛肉?你說前兩天在好市多看到的牛肉嗎?」我還在確認父親說的和我想的是不是同一回事。

「對啊,就是賣場那個牛肉,才不到四千塊,你還不讓你媽買啊!你這兒子怎麼做的?難得你從美國回來一趟,讓你買個牛肉都不願意,就這麼小氣啊?」父親的語氣愈來愈激動。

在我還沒來得及反應時,父親落下一句話:「你這兒子太不像話了!」

說完便掛電話。

我呆坐原地,腦子裡不斷想著父親說的:「你這兒子怎麼做的?太不像話了!」到底發生了什麼事?我當天從頭到尾都沒有阻攔後媽買牛肉啊!這是什麼樣的誤會?我突然一股氣憤竄上心頭,心裡覺得相當不值。每次回家都是我掏錢買單,陪爸爸和後媽上賣場採購也從來不過問價錢,怎麼可能為了區區三、四千元的牛肉就阻止後媽買。更何況,從頭到尾我都在和父親聊天,怎麼會遭受這樣的指控呢?

我呆在客廳半晌說不出話來。

圖片來源:天下文化《冰山對話》

前文的故事,發生在我先前從美國回來臺灣與父母親碰面時,這就是冰山最上面的故事,從故事裡可以看出父親說了什麼話,後媽做了哪些事,而我的反應為何。

當你看到這個故事,你只能看見人的冰山一角,揣測我心裡有著各種情緒,或有些自己的想法,但你無法精確了解我「這個人」內在發生了什麼事。

想要了解我的內在,只能從故事裡的蛛絲馬跡來探索,而不能任憑自己的猜測來理解一個人,否則我無法被同理。

接下來,我們會著重在水平面下的區塊,看見一個人真正的歷程。

感受區分為「身體感官的感受」與「內在情緒的感受」兩個部分。

舉例來說,當我回到老家,聽到後媽開門時說了一句:「這次要好好宰你一頓了。」我的身體抖動了一下。抖動的原因是聽到這句話後身體緊繃,這是感官上的感受。而我的心裡彷彿被針刺了一下,感到尷尬,這個尷尬則是心裡內在的感受。

當我聽到父親說:「你這兒子太不像話了!」我的頭腦感到一陣暈眩,這是感官的感受。我心裡此時感覺的生氣、慌張、不安、委屈則是心裡內在的感受。

感受是理解一個人的開關,我喜歡從這個層次進入到對話,後續我會對內在感受做更多的探討。

這個層次的感受通常與我們的觀點有關。

聽到父親說:「你這兒子太不像話了!」我升起了一股內在的感受,包括生氣、慌張、不安、委屈。

對於生氣這個感受我自己有了一些評價:我怎麼可以對父親生氣呢!因此對於自己的生氣,我感覺到懊悔。

原本的生氣是我內在的感受,而這個懊悔,則是我感受的感受了。

由此可知,一個人的內在其實夾雜了非常多的情緒,這些情緒有時是身體本能,很多時候則是我們受的教育和社會經驗所帶來的。

人的觀點是承襲了長久以來的學習、經驗、規範所形成的一種看法,這些看法很多時候就是我們認知世界的基礎。

從前文的故事來看,我認為父親錯怪了我,他的理解是錯的,我並非小氣之人,這是我對父親與自己的一種看法。同時,我認為我這個兒子難得回家一趟卻惹得父親不悅是不對的行為,這也是我對整件事的一個觀點。

觀點的來由有時很有趣,人們也很容易在這上面有著固著的看法,將自己捆綁在某個世界裡跳脫不出來。也因此,觀點很可能成為我們的規範、規條或框架。

人的期待通常分三個面向:一、自己對別人的期待;二、別人對自己的期待;三、自己對自己的期待。

我希望父親能理解我這個做兒子的每次回家總希望全家和樂,對於金錢方面我不是吝嗇之人。父親則是希望我能善盡兒子的責任,讓父母親都高高興興的,透過我的一點貢獻,讓父母親感到欣慰。

當然,我也希望自己能做到在經濟上可以自由無虞,對待家人時不用太過顧慮金錢,對父母親可以大方給予,真心希望他們快樂。

這些都是在期待的層次會發生的欲求。很多時候我們與人之間的溝通會因為「期待」無法被滿足時產生挫折,進而在應對上做出不妥當的行為、說出不適合的話語。

我們常常以為滿足了期待就會心悅誠服,很多事情會迎刃而解。但實際上不然,有時候即便我們得到想要的,但心裡仍然覺得空蕩蕩,感覺不踏實。物質上的滿足通常不會帶來心靈上的充實。

我和父親之間倘若沒感受到「愛」的流動,任憑花了多少錢、請客多少次,可能都會在彼此心裡留下遺憾。

在渴望裡,我們想要的是愛、被愛、被認可、被接納、自由、安全、有價值、被關注、有安全感、獨立等。這些想望是每個人都會追尋的目標,不會因為期待不同而有不同的渴望。

也因為這是眾人內在追求的共同目標,渴望因此變成我們需要與自己和他人連結的層次,一旦在這裡著力,就會觸及生命的價值與意義。

如果說渴望是每個人追尋的目標,那麼自我這個層次就是支持一個人繼續生存、向前邁進的核心動力。

人的存在如果比擬成體內一把火在竄燒,當這把火變得微弱時,人的狀態會變得不穩定而且萎靡,一旦我們能連結渴望,就等於柴火不斷往這個火種裡添加新的動能,這把火自然會燒得又旺又結實。

因此,自我的區塊基本上就是人的核心、生命力,也可以引申成靈性、精神、本質。當一個人的內在之火暢旺,不但活得精采、充實,更能為人類社群貢獻心力,所以這把火就會「超我」,變成一個「大我」。

簡單來說,如果我能連結到自己渴望,感受到一份認同、關注與愛,我就會跨越了原本的期待和觀點,讓我的內在感受呈現揚升狀態,回到應對姿態上,就可以變得更一致、和諧,當然與家人的關係就會更融洽。

了解了薩提爾冰山架構,我們就可以妥善運用這個框架來探索一個人的內在,透過提問的方式靠近一個人。

薩提爾女士的冰山隱喻是一個會隨時間浮動的框架,並非持續不變的狀態。所以通常在做冰山探索的問話時,我們需要關注事件發生當下的冰山,以及現在的冰山。

你可以先想想,假設我是你的朋友,在向你吐露前文的故事後,你會如何利用提問來靠近受打擊的朋友,幫助他在歷程裡看見自己的資源。

➢【書籍資訊】《冰山對話》