解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

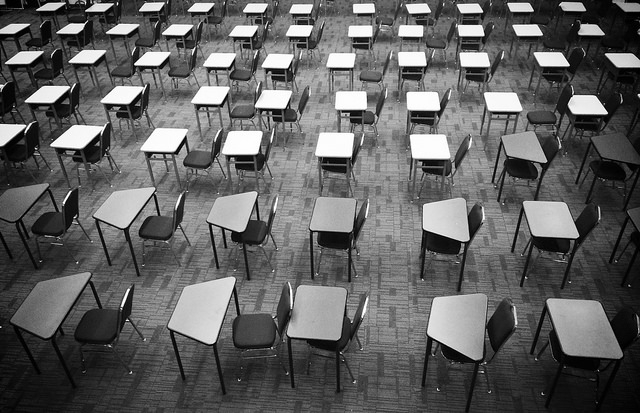

當時代改變,大學和社會間的辯證是一個動力,它也可能使脆弱的大學解體。某些人更認為大學早已解體了。

要尋找知識團體,首要且最佳的地方,當然是在大學之中。大學是保存知識的機構,而且只能漸漸適應改變。正由於這種保守主義,大學的主要資產——傑出的智識,才得以確保。大學的功能包含技術和知識的網路,但這些很容易受到破壞,它們是脆弱的社會結構。我們必須在現代大學所代表的偉大成就中,看看背後的努力與掙扎。

在民主社會中,大學面臨的挑戰是提升知識至最高、最完美的境界,保存傳統價值與自由,保護意見不同的人,及教育年輕的一代。這些工作都要在輿論所支配的大環境中完成,但社會上大多數的人,也許並不能認定大學所提升的價值。而當時代改變時,大學和社會間的辯證是一個動力,它也可能使脆弱的大學解體。某些人更認為大學早已解體了。

「知識工廠」?

我曾詢問幾位在二次大戰後,經歷過高等教育巨變的校長,他們在那個時期看到了什麼?他們的回答令我非常驚訝,他們認為最大的變化在於法律、醫學、商業等學院的興起及其影響。大學已經不再是傳播人類價值的機構,而變成了「知識工廠」,專門生產現代社會賴以生存的專業人士。大學校長的主要工作也不只是訓練、教育、指導人才,而是籌措資金。我不禁要問:到底是誰在掌管學校?

戰後,大學教授(尤其是年資較淺的階層)的地位明顯式微。在過去十年,這種情形比1960 年代高中老師所面臨的更為嚴重,這很可能是由於教授已變成「知識工廠」的雇員,而非創造文明與高等文化的傳播者。1950 年代,艾森豪(Dwight Eisenhower)擔任哥倫比亞大學校長時,有一次會見資深教授時說:「我真高興能與大學的雇員會面。」這時,物理學家拉比(I. I. Rabi)立刻駁斥道:「校長先生,我們不是大學的雇員,我們就是大學。」

摘自《理性之夢》

數位編輯整理:林柏安,邱千瑜

Photo:Thomas Galvez, CC Licensed.