解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

文學的力量和站在街頭吶喊不同,站在街頭吶喊是一種對立的說服;以藝術來說服,是隱形的、靜態的潛移默化,使我們的內在受到感動。

圖片來源:pixabay,CC0 Licensed.

當我讀林懷民的《變形虹》時,並未察覺這是有關同志的故事,蔣勳的散文也使我感到視野的不同,後來我才明白文字背後的寓意。但即使尚未明白時,這些作品依然能夠說服、感動我,因為他們是用藝術說服我。(註:蔣勳散文作品《欲愛書:寫給Ly's M》、《祕密假期》、《因為孤獨的緣故》在在展露男同性戀情懷。)

我由美返台後,大量閱讀這些文學作品,文學總會引領我們去見到自己生命中見不到的世界。好比袁瓊瓊的短篇小說《自己的天空》,講述女主角靜敏遭逢丈夫外遇,從自卑自憐到自立自強的心境轉變。讀後我才明瞭女性的生活觀點,這便是一種再啟蒙。

1983年有兩位女性作家的作品在《聯合報》得獎,一是李昂的《殺夫》,寫女性遭丈夫欺凌卻始終求助無門;二是廖輝英的《不歸路》,講述女子無意中介入他人婚姻,在社會眼光和戀人之間無法自拔。這兩部小說開創了台灣的女性文學,也讓我們看見女性在兩性關係中長期遭到邊緣化、壓迫、羞辱的歷史。

直到1992年,女性文學、同志文學、原住民文學方漸臻成熟。邱妙津在1994年出版的《鱷魚手記》中透露,想要糾正自己、嘗試去與異性交往,我們可以在作品中讀到那個時代的殘酷。

透過文學,平等的看待人間

一旦閱讀這些作品,我們的觀點便開始產生變化。當文學作品感動了讀者,我們便進入了作品的情境,這才驚覺,世界上並非僅有漢人、男性、異性戀的生活。

回到台灣之後,我認識了瓦歷斯‧諾幹,一位居住在台中的泰雅族作家。他告訴我,漢族的教育太成功了。他居住在東勢的山區,漢語稱當地的河流為大甲溪與大漢溪,這是他們部落所稱的男人河與女人河。孩提時,每逢夏季山洪爆發,眾人就會奔到河邊去觀看水勢,年幼的瓦歷斯‧諾幹說道:「這多麼像是我們的長江與黃河呀!」日後憶起這段往事,他才意識到漢族教育的影響至深。

另一位達悟族的作家夏曼.藍波安也曾提到,我們以為的一般教育,其實是帶有漢人主觀的價值。然而,文學要表現的便是生活文化的差異,恰巧因為我們不一樣,因此我更尊重你。

當了解更多世界的樣貌,我們會自然的欣喜參與其中,因此我從不缺席公民運動:同志、反核、白衫軍、太陽花,我不可能沉默,既然不能沉默,我便參與。至少我們有一個共同價值能夠共享,便是公民社會中的人文價值。

人文關乎我們如何平等看待人間。如同文學,將世界的差異性呈現在讀者面前,令我們重新看世界,重新發現各自的差異,然後平起平坐的共聚一堂。

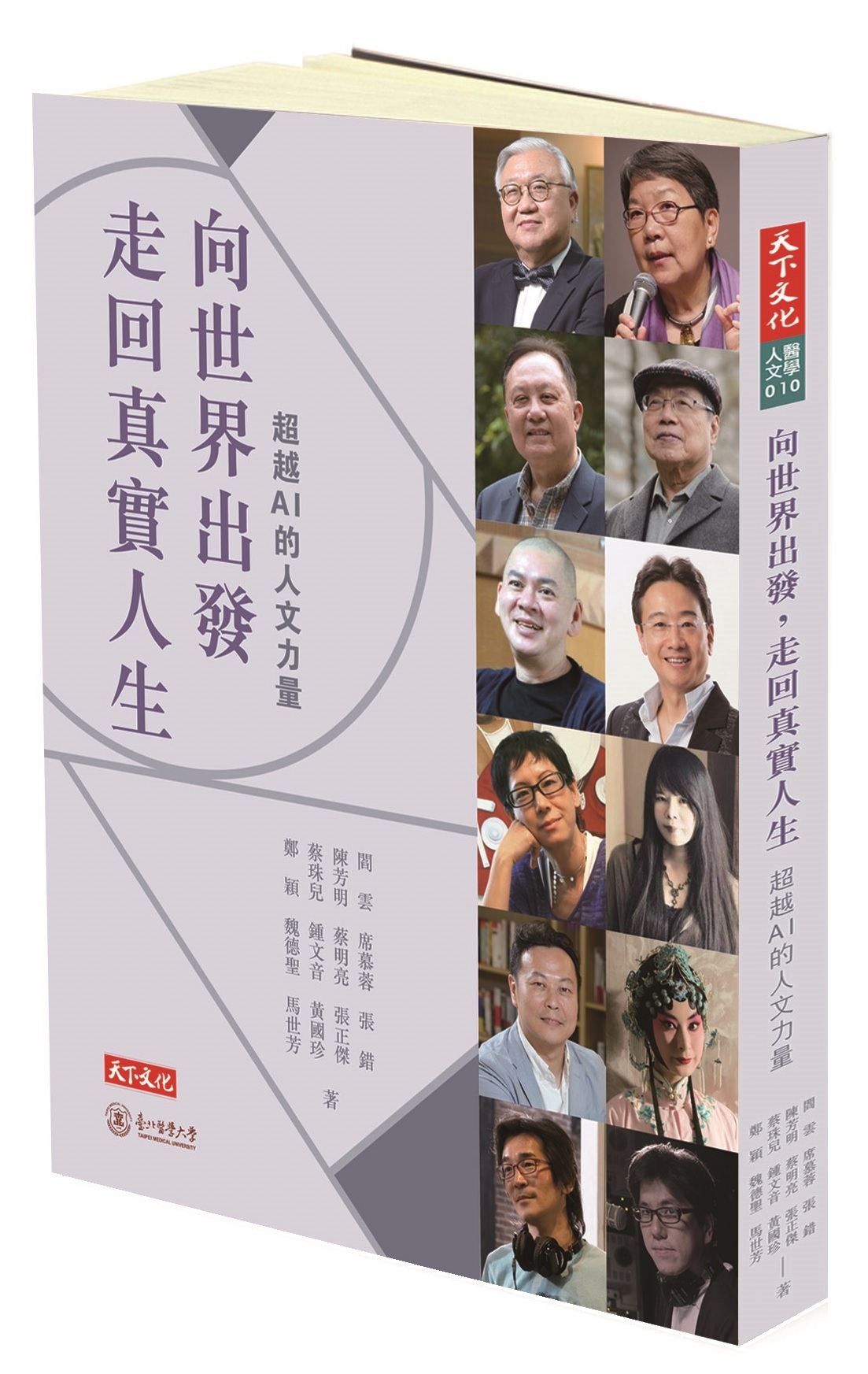

(本文摘自《向世界出發,走回真實人生》)