解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

真正能決定鼠疫流行或消失的調節因素,似乎比較是在於居住、船運及衛生習慣的變化,以及其他能影響老鼠、跳蚤和人類彼此接觸方式的類似變因。

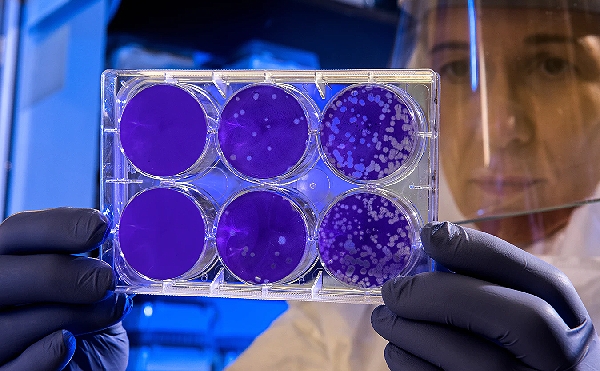

圖片來源:unsplash

鼠疫桿菌突變?

或許還有另一樁更重要(但也更模糊)的問題有待討論,即傳染模式在西北歐人民間的變化。

例如有一種可能情況是,鼠疫桿菌的變種假性結核巴氏桿菌(Pasteurella pseudotuberculosis),可能在歐洲較涼爽、潮溼的地區,發展成常見的人對人傳染病,因為涼爽、潮溼的氣候比乾燥的氣候更適合飛沫傳染。

「假性結核」很少會致命。它的病徵類似傷寒;但這種病起碼會造成對鼠疫的部分免疫。不幸的是,由於它的病徵很容易和其他腸胃道傳染病所引起的發熱相混淆,因此後人沒法把它的病史和其他傳染病區分開。

此外,關於如何正確描述鼠疫桿菌和假性結核巴氏桿菌之間的關係,還有不確定的地方。某些細菌學家宣稱,曾觀察到鼠疫桿菌突變成假性結核巴氏桿菌;其他細菌學家則懷疑這項實驗結果。

因此,在這類事實釐清前,還不適合驟下結論,認為「鼠疫桿菌突變成假性結核巴氏桿菌」確實曾在歐洲發生過。

然而,我們還是可以接受,當一種原先非常致命的傳染病,有時間和其宿主達成更穩定的關係時,的確可能發生如同上述現象的調適行為。

而且很明顯的,肺炎式的鼠疫不但省掉了任何中間宿主,還令患者在只比一天長一點點的感染期間內,達成百分之百的死亡率。

這種病如果想成為穩定的人類傳染病,除了上述的突變外,別無他途。

不論到底綜合了哪些因素,對西歐地區來說,結果都是無庸置疑的:一種有如惡夢般籠罩歐洲人達三世紀之久的疾病,在十七世紀後期就這樣消失了。

鼠疫桿菌這次在地理分布上的小小撤退,後來卻激發出一個恢宏的理論,大意是說,鼠疫已經在人類的歷史中大規模的流行過三次了:六世紀、十四世紀以及功敗垂成的二十世紀。

這個想法是由二十世紀負責控制鼠疫的醫學小組所發展出來的。並不難理解他們為何會這麼想,因為這樣可以讓他們的工作更顯重要。

然而事實上,對於居住在歐亞大草原附近的居民而言,鼠疫並未消失,而且也不似大流行理論所假設的,毒性會降低。在這些地區,鼠疫還是老樣子。

因此,真正能決定鼠疫流行或消失的調節因素,似乎比較是在於居住、船運及衛生習慣的變化,以及其他能影響老鼠、跳蚤和人類彼此接觸方式的類似變因。

單就手邊有限的證據,就架構出所謂三次全球大流行,似乎是硬把西歐鼠疫經驗套到全歐亞的錯誤之舉。

【書籍資訊】

《瘟疫與人》

出版日期:2020.02.19