解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

親子一來一往,大人依著腦中先架好的鷹架模型,親子接力搭建出故事的樣貌。

圖片來源:Personal Creations,CC Licensed.

兒童明確的讀寫行為,通常要等進入小學才會習得,然而在這之前,有個「準備期」是他們在生活中與他人互動時,大腦便已隨時隨地收集大量資訊、精細分類處理讀寫必需的元素,像是印刷符號、字音、字義、字彙、句型、故事等。這段時期,雖然還看不到孩子獨自讀寫的表象行為,但他們的大腦已積極活躍的準備,我們稱這時期看不見的能力為「萌發期讀寫力」(emergent literacy)。

我們說過,兒童時期是語言學習的黃金時期,近50年,教育、語言、文學、心理等學界,對於萌發期讀寫力時期做了許多探究,而這些研究共同的交集是:透過親子共讀或團體聽繪本故事,對幼兒的萌發期讀寫力有極大貢獻。

既然萌發期讀寫力跟幼兒的閱讀活動有關連,那麼,從共讀經驗的有無、次數多寡,到品質差異,學者們更想知道什麼樣的共讀方式,會對幼兒往後的「聽說讀寫」識讀能力、學科學習與社會文化行為,會產生更深刻且長遠的效益。

搭起故事鷹架,與孩子共同接力建構

蘇俄心理學家維高斯基(Lev Vygotsky)的認知發展「鷹架理論」,尤其在釐清親子共讀品質差異方面的驗證,提供不小的幫助。

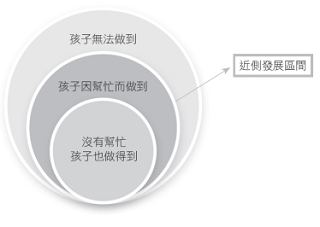

藉由這個理論,研究者想知道幼兒在進行共讀時,他們的認知發展在「近側發展區間」(zone of proximal development)實際可達到什麼程度?潛在萌芽的發展又是什麼?而教養者可以提供什麼鷹架幫助學習者,讓幼兒在近側發展區間的潛能獲得開發?

諸多研究發現,高品質的互動閱讀,是目前最受推薦認可的閱讀方式。要注意的是,所謂的高品質,並不是講求功利性的短期成效,也不是成績數據的成果導向,而是包括孩子的認知、情緒、人際關係等全面性的各項發展,是有益於個人身心與社會福祉的整體發展。

你將會在下面提供的引導對話範例中慢慢理解,大人有系統的引導,便是在建立鷹架,協助孩子慢慢爬上近側發展區間。

所謂的引導,就是親子一來一往,你拉孩子一把,孩子蹬高一步,大人依著腦中先架好的鷹架模型,親子接力搭建出故事的樣貌。故事人扮演引導者的角色,藉由問答和孩子共同建構出對於故事中角色、情節與意含的探索,整個「說故事與聽故事」的歷程,重在分析性與思考性的理解。

因為是共同建構,親子雙方必須不斷對話,身為講者的大人,因為引導、激發、傾聽孩子,本就有機會和聽者角色互換,讓孩子在主動積極理解故事訊息的過程中,自然而然也分擔了某部分說故事的工作,從而參與敘述故事裡人事物的關聯,推測事件發生的因果關係等。孩子在聽者與講者兩種身分不斷轉換的過程中,獲得更有效的學習,這就是互動式對話閱讀最棒的地方。

對話閱讀:「鼓應擴複」(PEER)

美國懷赫斯特(Grover J. Whitehurst)於1988年就開始倡導「對話閱讀」,後來廣泛應用在美國幼兒園三歲以上的小孩子。懷赫斯特的研究推行有成,因此2002年時,他便於美國教育部新闢的美國教育科學院(Institute of Education Sciences),擔任第一任院長,對話閱讀理念也獲得極力推廣。

懷赫斯特提出四個步驟,簡稱為「鼓應擴複」(PEER):

1.Prompt:鼓勵孩子對書中的內容說話。

2.Evaluate:回應孩子的回答。

3.Expand:擴充孩子給的回應。

4.Repeat:複習擴充的資訊。

前面提到,給孩子問問題的動機、鼓勵他們描述所見,或邀請他們完成部分故事的聯想與猜測,這些介入動作,都會大幅幫助孩子在語言與認知上的能力發展。因此,大人要不斷提醒自己,當孩子表現出主動參與的興致時,他們的小腦袋正準備啟動大量學習的模式。

想像一顆小頭腦裡,數億個神經元正甦醒過來準備衝撞連結的模樣,那真是一幅美麗而浩瀚的圖像,我們怎能不好好珍惜,也催促我們的大腦袋跟著動起來呢?

PEER 四步驟 | 例句 |

P(鼓):鼓勵孩子說出他看到的 | 「啊,這是什麼?」 「你看到什麼?」 「這個叫什麼呢?我們來想一想。」 「我們好像說過,猜猜看是什麼?」 「這裡發生什麼事呢?」 |

E(應):回應他的回答 | 「對了!是一隻猴子。」 「他不是猴子,他是猩猩。」 「嗯,他看起來很像老鼠,不過他是松鼠。」 |

E(擴):針對孩子回答擴展資訊 | 「對了,是一隻猴子,是一隻戴紅色帽子的猴子。」 「他是松鼠,是一隻住在松樹上,很喜歡吃松果的松鼠。」 |

R(複):邀請孩子重複練習 | 「你也說說看!是一隻住在松樹上,很喜歡吃……的……」 「我說完,換你說。」 「我們一起再說一遍。」 |

【延伸閱讀】〈洪蘭教授推薦閱讀《鷹架教養》:搭一座穩定的鷹架,給孩子支持,做孩子的典範〉

【書籍資訊】《親子共熬一鍋故事湯》