解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

如果我們希望在變化莫測的現代生活中創造嶄新事物,「熱情」與「同理心」是對所有人一體適用的真理。

圖片來源:unsplash

熱情與同理心從何而來?

同理心到底從何而來? 同理心源自我們大腦的情感與認知歷程。長久以來,科學家普遍認為情感與認知是彼此對立的,它們總試圖將我們大腦拉往恰恰相反的方向。人類敏銳的情感反應,能幫助我們免於受到兇猛動物或邪惡暴徒的危害;但為了駕馭世界並增進個人利益,我們總是努力壓抑自身情感。「情感是動物性的反應,認知才是人類的特質」,我們相信這樣的說法,所以我們成為偏重認知的人。

然而,上述這種關於大腦功能的簡單二分法早已不受神經科學家歡迎。過去諸如左腦人與右腦人、邏輯與想像、科學與藝術的對立區分,全是對大腦運作方式的古老誤解。事實上,往往當情感與認知能夠彼此協作時,我們才能獲得最佳表現。

大腦的同理能力源自於神奇的鏡像神經元系統。當動物做出某一種動作時(例如用手抓花生),大腦中與此動作相應的鏡像神經元就會被激發。不僅如此,當動物看到其他個體做出相同動作時,大腦中的這組鏡像神經元也會被激發。這意謂著,動物的大腦能夠反映其他個體的實際經歷。

因此從模仿學習、感知他人意圖,到同情心所發出的情感反應,鏡像神經元都扮演著重要角色。更重要的是,同理心也源自於大腦認知歷程。德國普朗克研究院(Max Planck Institute)近期的研究顯示,大腦皮質中有一塊特定區域,專門負責區分自己與他人的感知,幫助我們描述、勾勒自己與他人的情感狀態,在不需要快速處理資訊的狀態下,促使我們產生同理心。

相反的,當這個區塊功能不正常時,我們就會喪失感知與關心他人感受的能力。在為追求短期利益的創造活動中,同理心可能起不了多少作用。因為若要站在另一個人的角度設想,就需要花時間去慢慢了解對方,這樣一來勢必會分散我們的注意力,無法專注於短期目標的達成。

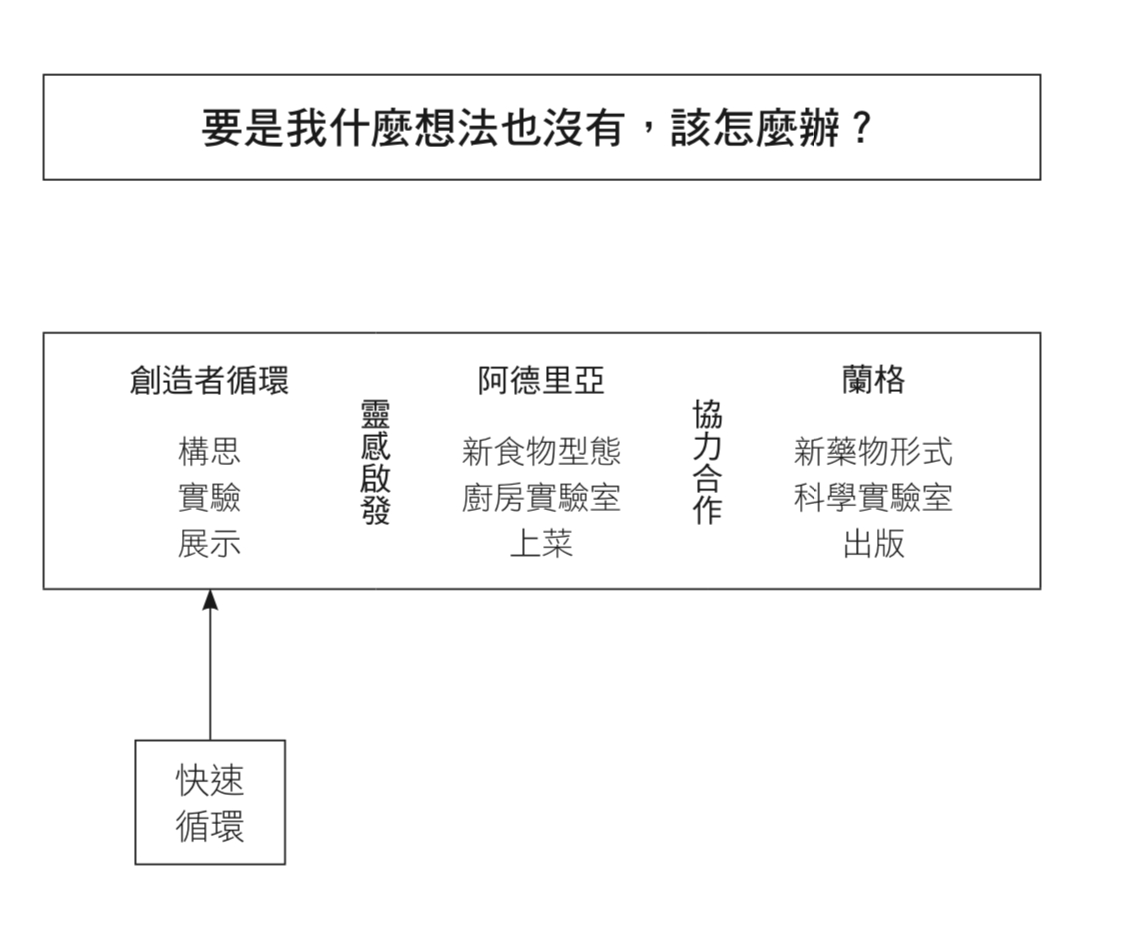

的確,就眼前的短期利益而言,我們若不全心追求個人利益,可能會錯失獲勝、獲利及拓展事業版圖的機會。但就開創長期嶄新的未來可能性來看,追求短期利益反而是個阻礙,因此我們需要透過那些有能力、願意幫助我們的人,借由他們的眼睛、耳朵、鼻子來開闊我們的視野(請見圖5)。

圖 5:在創造重要事物的過程中,第一階段是快速、反覆的進行「創造者循環」。充滿熱情的好奇心會激發靈感和新想法,並驅使人們開始思考。同理心則有助於創造者善於傾聽,調整自身想法,藉由協力合作創造出真正重要的事物。

二O一六年,我與著名的海底攝影師暨探險家都必烈(David Doubilet)共同擔任勞力士雄才偉略大獎(Rolex Awards for Enterprise)評審委員。該獎項每年都會頒發給致力於改善地球環境的創新者,也是當今許多拯救地球資源獎項中最早、也是最富盛名的獎項之一。

頒獎典禮的前一天晚上,我們聊起海洋潛水。我問他,成為合格的潛水員需要哪些條件? 都必烈這樣回答:「潛水員必須友善對待世界萬物。善良是探索者第二個重要的特質。」我問,那最重要的那個特質是什麼? 都必烈說:「是充滿熱切的好奇心。如果不具備善良與熱切的好奇心,你很難長期進行海底探索。」

都必烈的這項觀點在人類創新史上昭然若揭。愛因斯坦將同理心形容為「耐心且真誠的看著對方的眼睛」,非裔美國小說家賀斯頓(Zora Neale Hurston)則將好奇心描述為「有目的性的探訪」。

即使我們對發現新的物理定律或深海中的獨特詩意充滿嚮往,但若是缺少熱情與夥伴,我們往往無法冒著極高風險去探尋未知。如果我們希望在變化莫測的現代生活中創造嶄新事物,「熱情」與「同理心」是對所有人一體適用的真理。

【書籍資訊】

《哈佛創意美學課》

Creating Things That Matter: The Art and Science of Innovations That Last