解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

《與成功有約》是出版史上最暢銷的書之一。史蒂芬.柯維提出高效能成功人士的七個習慣,引領人們打破網路時代疏離的人際關係,重新學習與人相處共事。《從A到A+》《基業長青》管理大師詹姆.柯林斯序言推崇不只有四大因素讓《與成功有約》成為歷久不墜的經典著作,企業界更有許多成功人士,如比爾蓋茲、賈伯斯、柯普、凱勒赫都是七個習慣的實踐者。

我與史蒂芬.柯維的首度會面,是在2001年,那時他希望能跟我交換些想法。在溫暖的問候之後——他與我握手時,是用雙手包覆著我的手,那雙手給人的感受,像是已經戴過上千次、舒適無比的皮製壘球手套——開始了我們長達兩個小時的對談。

史蒂芬是用問問題來開場的,他問的問題可真多。在我的眼前,坐著一個大師級的老師,當今世上最具影響力的思想家之一,可是他卻想向一位小他25歲的後輩學習。

會談中,我把握住機會,問了一個使我好奇的問題:「您是怎麼想出《與成功有約:高效能人士的七個習慣》這本書裡的概念?」

「那並不是我想出來的,在我提出之前,書裡的原則早已為人所知,」他繼續說,「這些原則更像是自然法則,我所做的只是把它們蒐集起來,幫人們做綜合統整的工作。」

此時,我開始明白為什麼他所做的事能有這樣的影響力。

柯維書上所寫出的這些道理,花了他超過30年的時間來研究、落實、傳授及精練,但他卻沒有因此矜功;他努力教導這些原則,讓人們理解。對他來說,這七大習慣的創造,並非他追求個人成功的工具,而是一種服務的行為。

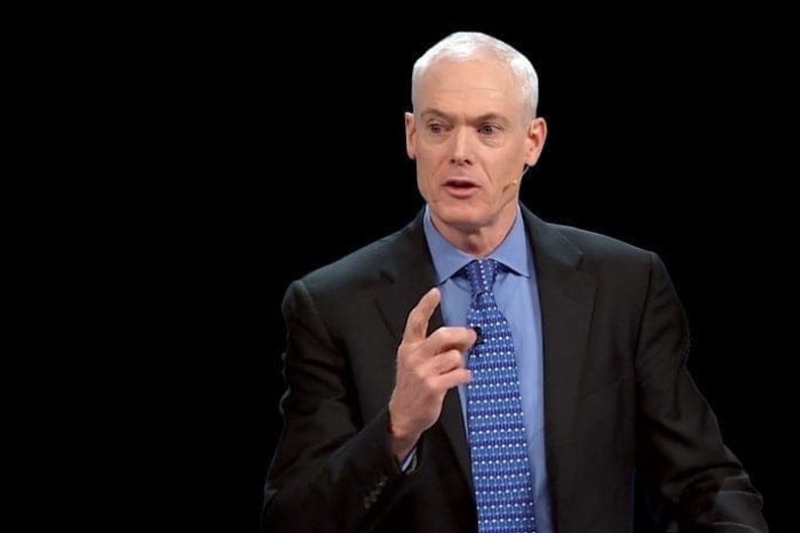

圖片來源:經營管理大師詹姆.柯林斯(Jim Collins)。取自Jim Collins官網

當富蘭克林柯維公司執行長華特曼(Bob Whitman)打電話給我,請我為《與成功有約:高效能人士的七個習慣》25週年增修版寫篇序言時,我第一個反應是重讀整本書。這本書於1989年出版後不久,我就拜讀過,如今有幸重溫此書,不啻是種恩賜。

我也想重新闡述:是什麼讓這本書成為歷久不墜的經典。我想,有四項因素成就了這本書今日精純入微的境界。

一、首先,柯維整理出一個條理清晰的概念性架構,輔以極具說服力的寫作風格,他創造出一個「使用者介面」,讓人容易理解。

二、柯維專注於闡述不受時間影響的原則,而不只是提供技巧或流行一時的概念。

三、柯維所寫主要是關於「建立品德」,而不是「獲致成功」,因此不只幫助人們成為更有效的個人,還成為更好的領導者。

四、柯維本身就是第五級領導人,虛心面對自己的缺點,並仍致力於廣泛分享所學。

史蒂芬.柯維是個不凡的集大成者,我認為他在個人效能方面的成就,可比擬為個人電腦領域的圖像化使用者介面(Graphical User Interface)。

柯維在個人效能領域創造出一個標準的操作系統「Windows」,並讓這套系統易於使用。事實證明,他是一位非常優秀的作家、講小故事的大師、機智的概念表達者。

我忘不了第二章裡提到的故事——在地下鐵裡,有個男人未能管好自己大吵大鬧的孩子(還有這故事的意義),也忘不了燈塔、走錯路,或是金蛋的比喻。他有些概念的包裝方式異常有效,既能清晰的將概念呈現出來,同時又讓人知道如何應用「雙贏思維」、「知彼解己」、「以終為始」、「要事第一」。

他還透過真實的人生奮鬥故事——教養孩子、婚姻關係、友誼建立,讓這些概念更容易運用在教導習慣如何建立,如何在生活中培養起來。

在這個概念架構裡的理念,是與時俱進的。它們是原則,因此能夠發揮效用,並且打動全球各地不同年紀的人。

在這樣一個充滿變化、騷動、混沌與持續不確定的年代,人們渴望能有一個定錨點,找到一組概念,在面對混亂時給他們指引。柯維相信,超越時間的原則確實存在,且找出這些原則並非蠢事,而是智慧。他拒絕聽信那些高喊「神聖已逝,無事能恃,白雲蒼狗,無可建樹! 萬事皆新! 傳統無用!」的聲音。

我自己的研究,主要是針對以下這個問題:是什麼讓一家偉大的公司永續經營——為什麼有些公司能從優秀變成偉大(而其他公司卻做不到)?為什麼有些公司能基業長青(而其他公司卻關門大吉)? 以及為什麼有些公司能在混亂中欣欣向榮?我們的主要發現之一便是:「保存核心,刺激進步」。

企業要變得偉大或者保持偉大,莫不需要保有一組核心法則,在面對變動不居的世界時,做為立業根基、精神支柱,以提供指引。同時,企業要保持偉大,也需要刺激進步——改變、更新、改善,並追求「宏偉、艱難和大膽的目標」(BHAGs: Big Hairy Audacious Goals)。當你結合這兩者,保存核心及刺激進步,便得到了能讓一間公司或組織生生不息的神奇辨證之道。

柯維在個人效能領域發現了類似的模式:首先,建立起不受持續變動影響的強力核心法則;同時,不懈的追求改善與持續自我更新。這樣的辨證之道,確保個人能擁有如磐石般堅固的基礎,終其一生,都能持續成長。

然而我認為,《與成功有約:高效能人士的七個習慣》最重要的面向不只合乎實際,還意義深遠——它強調「建立品德」,而非「獲致成功」。

沒有效率不需紀律,沒有紀律不需品德。

當我撰寫這篇序言時,我在美國西點軍校領導力研究一九五一班為期兩年的教職正進入尾聲。我得出一個結論,西點軍校治校的關鍵在於,偉大的領導力來自於品德,而品德主要是與你的本質有關,因為這就是你一生作為所繫。你要如何培養領導者?首先要建立品德。也因此我認為,七大習慣不只與個人效能有關,還關乎領導力的發展。

當我回顧所研究的幾位傑出領導者,我很驚訝的發現,在許多他們的故事裡,都可見到柯維所提出的原則。

以我最喜歡的案例之一比爾.蓋茲(Bill Gates)為例,近幾年來,人們很常將如蓋茲這樣超乎常人的成功歸因於運氣,在對的時間處在對的位置上;然而,一旦細想,這種說法就站不住腳了。

當《大眾電子學》(Popular Electronics)將「牛郎星」(Altair)電腦放在封面上,宣告前所未有的個人電腦已然降臨,蓋茲與保羅.艾倫(Paul Allen)立刻聯手創立一間軟體公司,為「牛郎星」用「BASIC」程式語言撰寫程式。

沒錯,蓋茲是在對的時間點擁有寫程式的能力,但其他人也有同樣的能力,在加州理工學院(CalTech)、麻省理工學院(MIT)以及史丹佛大學(Stanford)念電腦科學及電子工程的學生;在IBM、全錄(Xerox)以及惠普(HP)工作的老練工程師;還有在政府研究實驗室工作的科學家,成千上萬的人都有能力做到蓋茲當時所做的事情,但是他們沒去做。

在那個當下, 蓋茲採取行動, 他離開哈佛大學, 搬到新墨西哥州的阿布奎基市(Albuquerque,「牛郎星」所在地),日以繼夜撰寫電腦程式。生逢其時的運氣,不是蓋茲與眾不同之處,而是他在躬逢其盛時採取主動。(習慣一:主動積極)

在微軟成為一間成功的公司之後,蓋茲擴大了他的目標,指引他的宏大理念便是:每張桌子上都有一台電腦。之後,蓋茲跟他的太太創設「比爾與梅琳達.蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation),他們有個遠大的目標,想讓瘧疾從地球表面消失。正如他在2007年哈佛大學畢業典禮演講中所說:「對梅琳達與我來說,挑戰是一樣的:如何利用我們手上的資源,為最多人做出最大的貢獻。」(習慣二:以終為始)

真正的紀律,是要將我們最好的時間放在第一要事上,而就最好的意義來說,這意味著我們要當一個不順從潮流的人。

「每一個人」都會對年輕時的蓋茲說,讀完哈佛應該是他的第一要事;然而,儘管好心的人們投來不讚許的眼光,他還是將所有的努力對準了自己的使命。

在他打造微軟時,他將全副心力放在兩個重要無比的目標上:找最好的人才、執行少數幾項大軟體計畫,其他事情都是次要的。當蓋茲在某次晚宴上,第一次與巴菲特(Warren Buffett)會面時,東道主問在座賓客,在他們一生中,哪一個因素是最重要的?

正如施洛德(Alice Schroeder)在《雪球》(The Snowball)中提到的,蓋茲與巴菲特給出的答案是一樣的:「專注」。(習慣三:要事第一)

蓋茲與第四個習慣(習慣四:雙贏思維)的關係,就稍微複雜了些。

乍看之下,蓋茲會讓人覺得他是一個「損人利己」(Win/Lose)的人,一個凶狠的鬥士,非常害怕公司會一蹶不振,他還寫過「噩夢」備忘錄,列出微軟如何失敗的情況。

在產業標準的競賽中,只有少數會成為贏家,絕大多數都是輸家,蓋茲一點也不想讓微軟退出贏家行列。但是更加仔細觀察後發現,他非常善於結合各方互補的力量,打造聯盟。為了達成他偉大的夢想,蓋茲明白,微軟需要有其他強者的力量來強化自己——微處理器的英特爾(Intel)、個人電腦製造商IBM和戴爾(Dell)。

蓋茲還配股給員工,這麼一來,當微軟勝出時,微軟員工也會是贏家。

此外,蓋茲也展示他傑出的能力,將自己的力量與他人結合,尤其是他的長期事業知己鮑默(Steve Ballmer)。蓋茲與鮑默兩人同心協力所達致的成就,遠比單打獨鬥要大得多,一加一遠遠大於二。(習慣六:統合綜效)

當蓋茲成立基金會拓展社會影響力時,他並未站到台前說:「我在商業界非常成功,所以我早就知道如何實現社會影響力。」剛好相反,他帶著無盡的好奇心,不恥下問,以求解惑。他一直提問,試圖掌握科學及方法,來解決最為棘手的問題。蓋茲跟一位朋友交談,對話最後,他說:「我需要多了解磷酸鹽。」(習慣五:知彼解己)

最後,讓我印象深刻的是蓋茲「日日新、又日新」的方法。即使在打造微軟最艱鉅的年代,他還是會定期空出一整週,不參與工作,而是投入閱讀與反思中,這是一個「想想週」(Think Week)。他還培養出閱讀傳記的嗜好,他曾對《財富》雜誌的史藍德(Brent Schlender)說:「有些人一輩子能做到的事,真是令人驚訝!」這一課,蓋茲打算當成此生的箴言。(習慣七:不斷更新)

蓋茲是極佳的案例,但我還可以舉出其他人為例,譬如柯普(Wendy Kopp),她建立起「為美國而教」(Teach for America)的非營利組織,鼓舞了成千上萬的大學畢業生,到資源匱乏的學校任教至少兩年的時間,致力於創造出一股持續不懈的社會力量,徹底改善十二年基本教育。(積極主動,以終為始)或者,我也能以賈伯斯(Steve Jobs)為例,他住在沒有家具的屋子裡,終日忙於創造無與倫比的產品,而無暇顧及看似不重要的活動,譬如買餐桌或沙發。(要事第一)

還有,西南航空(Southwest Airlines)的凱勒赫(Herb Kelleher),他在管理階層與勞工之間創造雙贏文化,在九一一事件發生後,讓公司的每個人團結起來,使公司三十年來連續獲利的佳績保持不墜,而且沒有任何一個人遭到裁員。(雙贏思維)

甚至,還有邱吉爾(Winston Churchill),他在二次大戰期間,白天會小睡一會,讓自己每一天都有「兩個早晨」。(不斷更新)我無意暗示七大習慣可以與建立偉大企業一一對應,比如《從A到A+》(Good to Great)、《基業長青》(Built to Last)裡的原則,和《與成功有約:高效能人士的七個習慣》的原則,彼此是可以互補又各自成立的。

柯維想寫的書,並不是如何建立偉大組織,而是如何達到偉大的個人效能。然而,組織是由個人所構成的,有效能的人愈多,組織就愈強大。而且我確實感到,能實踐七大習慣的人,成為第五級領導人的可能性愈高。正如我在《從A到A+》花了大篇幅描述的那些少數的蛻變期人物,第五級領導人展現出矛盾的組合,集謙虛的個性與專業的堅持於一身,將自身的精力、動機、創造力與紀律,都投注在比自己更偉大、更持久的事物中。

他們肯定是有雄心壯志的,但他們的目的不是為了自己,而是要建立偉大的公司、改變世界,或是達成一個最終會超越自身的偉大目標。

一間企業能否保持偉大,重要因素之一與一個簡單的問題有關:擁有權力者內在的動機、品德與野心,其真相究竟為何? 他們真正的內在動機絕對會展現在其決策與行動上,即使不是立即可見,也會日久見人心,無論他們怎麼說或怎麼裝腔作勢。因此,繞了一圈,我們還是要回到柯維思想的核心原則:先建立內在品德——私領域的成功先於公領域的成功。

這讓我看到了史蒂芬.柯維本人,他就是一位第五級領導人。

在他堪稱奇蹟的生涯中,他對自己所造成的衝擊及影響力,展現出令人佩服的謙遜,而且他有著不屈不撓的意志,去幫助人們明白他的理念。他真心的相信人們若能活出這七大習慣,這世界會更加美好,而且這樣的信念在書裡隨處可見,閃耀著光輝。

身為第五級領導人,史蒂芬.柯維盡其所能活出自己的教導。他說他個人最難做到的是第五項習慣(知彼解己),這真是很出人意料,因為在他寫出這本書之前已歷經幾十年的探索,才獲得對這些習慣的了解。他先是透過學習而成了老師,然後他又成為一位學習寫作的老師,也因此讓他的教導禁得起時間的考驗。

在解釋第二個習慣時,柯維帶大家想像自己的喪禮——想想,你希望在喪禮上追述你生平的人,怎麼描述你及你的一生? 你希望他們在你身上看到怎樣的品德? 你希望他

們記得你有怎樣的貢獻與成就? 我想,他會很高興聽到人們在他喪禮上的發言。

沒有人能長生不老,但是書籍與觀念卻能永垂不朽。當你翻開這本書時,正當人生巔峰的史蒂芬.柯維彷彿如在眼前。你可以感到他在字裡行間向你招手,說:「你好,我真心相信書裡的話,讓我來幫助你——我希望你了解,有所收穫,我希望你成長,成為更好的人,對世界做出更大的貢獻,活出有用的人生。」他的人生已經抵達終點,但是他的作品還在持續發揮影響力,這本書如今仍像當年首印時一樣充滿活力。

《與成功有約:高效能人士的七個習慣》才不過是個25歲的年輕生命,鵬程萬里,遠景可期。

於科羅拉多州博爾德

二〇一三年七月

➢【書籍資訊】《與成功有約(鑽石閃亮限量版)》

The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary Edition