解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

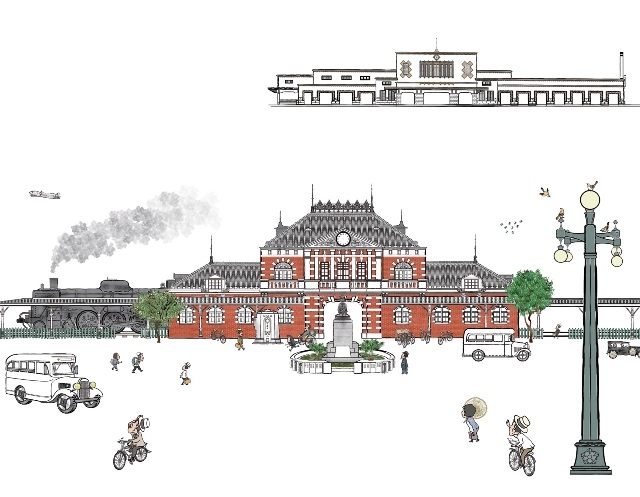

這是日治時期第一代臺北火車站(一九○一),為紅磚白飾帶的辰野風格。

這是日治時期第一代臺北火車站(一九○一),為紅磚白飾帶的辰野風格。右上角為第二代(一九四○),係功能強大的折衷主義式建築。日本人在一八九六年通體規劃全島縱貫線時開始尋覓臺北火車站(當時稱「停車場」)的基地, 預計打造比東京第一個車站「新橋停車場」更大的量體,占地五萬餘坪,光月臺就有十二鎖(約20.1268 公尺)長,右方還建有倉儲中心,基地約位於今之台北車站西方數十公尺處,乃當時全日本第一大火車站。

大約三、四年級以上的老台北人從前相約在火車站集合,會說:「就在車字下面等哦。」這句話裡的火車站,指的是日治時期的第二代,功能強大且兼顧外在裝飾。可惜一九八六年拆除,改建成今貌。

第一代火車站在一九○一年八月二十四日舉行移轉及開業式,係磚造兩層樓建築,二樓裝潢為歐式風格,設有貴賓特別等候室,一樓則分普通、上、中、下等候車室,並有婦人專用化妝室等;外觀係紅磚白飾帶的辰野式樣,屋頂高聳裝有避雷針。本來前方還有座噴水池,周遭植有本土樹種以供納涼,後來在矗立臺灣縱貫鐵路之父長谷川謹介像時拆除,整座遷到高雄站前去了。

現在的台北車站

一九一五年站前還多蓋了一座「御大禮公眾電話室」,這是為了紀念大正天皇即位而設置的公用電話室。從舊照和記載來看真是龐然大物,用洗石子為外牆,佐以小塊大理石鋪面。公共電話日語時稱「公眾電話」,到了一九三六年,臺北的公眾電話亭還不超過十座。

一九三四年有位中國人江亢虎,以加拿大中國學院及美國國會圖書館顧問身分訪問臺灣。他日後出版了《臺遊追紀》一書,記錄此行的各項見聞。其中記錄乘坐北起基隆、南迄高雄的火車經驗,提到一班普通車次外,早晚各有直達車,全程需時十二小時;車票分三等級,第三等車廂很便宜,才十圓而已,搭乘者多為臺灣人,二等加倍,是日本人和本島仕紳較常光顧,頭等車廂則乏人問津了;如果是夜車,頭等臥鋪加七圓,二等下鋪外加四圓,上鋪三圓,普通車廂則沒有睡鋪。如果路途上肚子餓了,那時候的鐵路便當用小木匣包裝,附湯,一份五毛錢。

江亢虎對臺灣鐵道設施讚不絕口,他說:

每站皆有揭示牌,標明附近名勝及其路徑,并本站與上下兩站之距離里數,及當地海拔高度尺數。大站皆設飲食店、雜貨店。其腳夫、汽車夫、人力車夫,均依官定價格,絕無需索爭論之事。車站售票處、待車處、行李過磅處,雖極鬧忙,毫不擁擠,亦無遺失。秩序如此,可與歐美列強抗顏矣。

「臺北停車場」由野村一郎(一八六八∼一九四二年)設計,由久米組、大倉組和村田組等請負業施工,野村從此嶄露頭角。接下來我們要走入日本時代如歐洲街景的臺北「城內」,整個建築設計,就是這位天才所擘畫的!

用手機拍了影像分享:

數位編輯整理:陳怡琳,陳子揚

Photo:魚夫提供