解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

高希均教授新作《打造台灣軟實力之島》回憶王永慶,一個16歲在新店冒出的「小米商」,在以後4分之3的世紀中,先變成了受人羨慕的「大」企業家,後又變成了受人尊敬的「偉大」企業家。這真是一個中華民族的傳奇。

※本文擷取自高希均教授新作《打造台灣軟實力之島(五冊)》之《學習:閱讀傑出人物》

是王永慶的事業雄心,他以半世紀的努力,

締造台塑企業王國,使他實至名歸地變成了一位「大」企業家;

是他的企業良心,累積新的財富,回饋社會,

使他又變成「偉大」企業家。

在開發中國家走向經濟起飛的關鍵階段,決定成敗的兩個因素是政府的決心與企業的雄心。台灣的經濟發展是何等的幸運,從1950至1980年代中,既出現了「大有為」與「有所不為」的政府首長,又出現了充滿事業雄心的企業家。二者的相輔相成與相互激盪,寫下了台灣經濟發展輝煌的歷史。

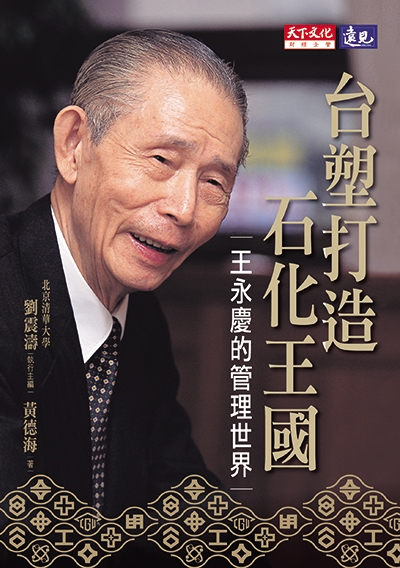

《台塑打造石化王國》,天下文化出版

兩位蔣總統在台灣執政的年代(一九四九~一九八八年一月)中,那一批無我、無家、無私,而又思慮周密、勇於任事的財經首長,從尹仲容、嚴家淦、俞國華,到孫運璿、李國鼎、趙耀東……將永遠活在人民的心目中。是他們的廉能與奉獻,為台灣企業開創了投資的大氣候,為台灣社會奠定了經濟的繁榮。

兩蔣年代所創造的「經濟奇蹟」,從另外一個角度來觀察,就是「公家」台灣一方面推動了務實有效的發展策略,另一方面構建了一個「民間」台灣可以大顯身手的投資環境。這造成了台灣經濟的快速成長與財富累積;企業家們進而不斷創造商機、累積了經驗、自信、財富,形成了一個經濟突飛猛進的良性循環。台塑、統一、遠東、大同、台泥、裕隆、國泰、巨大……就這樣遍地開花般地崛起。

台灣的整體實力,也就在公僕重廉能、有分寸,民間肯冒險、敢投資,兩者的效能在相加相乘下累積而成。經國先生對部屬的嚴格要求與自律,扮演了決定性的角色。他的公私分明、他的不為一己之私、他的計利當計天下利,留給台灣人民最懷念經國先生的根本原因。

就在那經濟起飛前夕的1950年代,王永慶先生首先脫穎而出。1954年他以美國政府提供的78萬美金的援助金額,決定生產聚氯乙烯粉(PVC)。這根火柴點燃了台灣民營企業所蘊藏的生命力,也奠定了日後台塑石化王國的基礎。

台塑在早年發展過程中被認為是重要的「傳統產業」、「勞力密集產業」、「附加值低的產業」,但自1978年進軍美國投資,1995年後國外投資又包括了大陸、越南。今天的台塑早已變成跨國企業,2005年集團營收約1.4兆新台幣,稅前盈餘近2500億,海內外資產總值約2兆。集團產品包括石化上中下游、油品、電力、醫療、教育、半導體、電子材料、光電產業。受雇員工人數約為8萬5000名,每年國內繳稅185億新台幣。

在這50年的飛躍成長中,王永慶一直是公認的「台塑王國」締造者。不論他被譽為「經營之神」或「管理之神」,海內外一般人對他的印象是尊敬多於了解、羨慕多於認識。在2004年台塑成立50週年時,創業的王董事長仍然堅持不要鋪張的慶典。這樣的謙虛與節約一直是台塑的企業文化。但台塑關係企業的發展史(正確的說,「成功的創業史」)是值得向世人公開,與海內外人士共同分享的。

令人高興的是,北京的清華大學,在台灣研究所所長劉震濤教授難得的安排下,經過細心的策劃與實地採訪,與三位學者的全程參與,一部較完整的台塑關係企業發展史於2007年初問世。這部專著分四冊出版,主要內容分別為:

第一冊:從創業到六輕

第二冊:總管理處的管理績效

第三冊:回饋社會

第四冊:永續發展

這四本書應當可以解答無數人的疑問:「為什麼台塑能,別人不能?」

天下文化以繁體字在台灣出版,並推介到海外各地。為了配合繁體版的讀者,以及他們對台塑集團的不陌生,內容部分稍有調整,還特約邀請了著名評論家王作榮先生撰文評述,這是特別珍貴的。

事實上,在1984年我們就出版過王董事長的《談經營管理》。多年來,此書一直受到讀者的肯定,歷久不衰。自出版以來,王先生一直婉謝版稅。他說:「出版是很辛苦的文化事業。」

2004年,在王董事長寓所,我們三位《遠見》雜誌創辦人特別邀約了前監察院長王作榮、前經濟部長趙耀東、前行政院祕書長王昭明,有一個五小時的會談與聚餐。在2005年《遠見》雜誌一月號,我對當時的背景有這樣的描述:

當被譽為「經營之神」的王永慶,當自謙為「平凡的勇者」的趙耀東,當自喻為「壯志未酬」的王作榮,當被公認為「福州才子」的王昭明,一起來討論當前財經與兩岸關係時,會激發出什麼樣的智慧火花?

2004年12月上旬《遠見》雜誌在王永慶先生寓所,就安排了這樣一場聚談。

他們的年齡在85歲與89歲之間,他們都擁有輝煌的經歷,都掌握過實權,都對社會做出過重大的貢獻,都受到大多數人民的尊敬。

在這以前,我曾參加過幾次他們四位之間類似的聚談。這次的感受特別深刻,是他們的年紀更大了?是他們的憂慮更深了?是國家的前景更不確定了?

聽完他們近三小時的聚談,我聯想到這一個時代最缺乏的就是:有大格局的遠見人物。在我的構思中,大格局者才能看得寬與廣,看得深與遠;才能不受小人與左右的阻擋;才敢突破「傳統智慧」與「政治正確」;才有「一笑泯恩仇」的氣度;才能創造歷史的新契機。

回顧半世紀以來這四位人物的言與行,他們都擁有「大老」應當要具備的特質:

(一)一種放眼天下宏觀世局的思維;

(二)一種強烈使命感的實踐與擴散;

(三)一種從不認輸泱泱大國的中華氣度;

(四)一種為下代子孫永續發展的深思熟慮。

剛傳出喜訊的楊振寧院士常常引用朱自清的詩句:「但得夕陽無限好,何須惆悵近黃昏。」

以這兩句來形容四位大老的心境,十分貼切;「四老聚談」,也就更具特殊意義。

近年來,在華人世界我不斷提倡:「賺」大錢的是「大」企業家;「捐」大錢的才是「偉大」企業家。

王永慶在追求「合理化」、「點點滴滴的管理」、「價廉物美」的過程中,不是沒有遭遇到外來的阻力與挑戰。最後使人信服的是,王永慶把他累積的龐大財富,不是藏於己,而是用於社會。

她的長女王瑞華,現任台塑關係企業行政中心副總裁,一再重複董事長對他子女們的提示:「財富是社會暫時請我們保管的錢,一定要好好地使用。」

東方社會有不少「大」企業家,但絕少見到「偉大」企業家。香港的邵逸夫、李嘉誠等是值得尊敬的幾位;台灣的王永慶,以非營利事業的醫療、教育、養生等等造福社會;又以永續經營的理念,透過節約能源及提高效能的新事業,進而創造財富,增加就業。

是王永慶的事業雄心,他以半世紀的努力,締造了一個台塑企業王國,使他實至名歸地變成了一位「大」企業家;是他的企業良心,近30年來不斷地在台灣、在大陸、在海外創造新的商機、累積新的財富,回饋社會。把王永慶放在世界大企業排行榜中,與那些世界級領袖並起並坐時,他成了一位不折不扣的,甚至有過之而無不及的「偉大」企業家。

台灣因王永慶的存在與台塑企業的實力,不會立刻被全面邊緣化。但時間已所剩無多,正如王董事長在《遠見》雜誌座談中所說:「兩岸同文同種,台灣若能與大陸像兄弟一樣合作,對台灣前途最好,沒有其他選擇。尤其是,我們與大陸談,態度很誠懇。大陸現在還是願意與台灣像兄弟一樣合作,慢了,台灣就沒有機會。」

20世紀初,一個16歲在新店冒出的「小米商」,在以後4分之3的世紀中,先變成了受人羨慕的「大」企業家,後又變成了受人尊敬的「偉大」企業家。在王永慶先生的歲月中,有十四億人口的大陸及台灣,沒有一位企業家可以與他苦學奮鬥、節儉自律、事業成就、企業版圖、社會回饋五大特色相提並論。這真是一個中華民族的傳奇。

王永慶的成就是百年來兩岸中國企業家中前所少見,後難超越的歷史性人物。在百年來中國政治領袖中,西方常列舉孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來、鄧小平;如果要列舉重要的企業領袖,王永慶必然是其中不可或缺的一位。

2007年1月