解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

《人人都有數學腦》作者序中描述那天晚上,執行長看到的數學多樣性讓他非常震撼。學校和家庭往往缺乏這樣的多樣性,殘害個人與數學的關係,令人從小就討厭數學。有些人數學很好,但學的是狹隘的數學和標準答案。這樣的人,就算數學再高分,也無法掌握整個數學範疇和數學的力量。一個人若是接觸數學的多樣性,就能別具隻眼。

友人邀請我去一家昂貴的餐廳,與英國最大的社群媒體平台執行長及其夫人共進晚餐。餐廳高級、奢華,是典型矽谷名流出入之地。入坐時,我有些惶恐不安,不知這個晚上會如何。這次餐敘是一位友人牽線的,他深知我對數學教學的熱情,也認識那位執行長的夫人,認為那位執行長將對我的志業有所幫助。過去幾年,我都在矽谷生活、工作,知道這種關係是矽谷結構的一部分,也是這個地區創新和生產力增長的一個重要原因。

一開始,我就察覺這次餐敘很不尋常,跟我參加過的任何一場宴會都大異其趣。做東的執行長就像我們這些受邀的賓客不在場似的,不是在講手機,就是在跟他公司的人員交談,忙著擬定工作計畫,還從公事包拿出一疊文件。不管有意或無意,這種行為使我們看起來就像閒雜人等。他的夫人見狀,面露尷尬,數度瞥向旁若無人的老公和他的工作團隊。直到上菜,執行長才不得不把文件收起來,放進公事包裡。飯吃到一半,他才注意到我的存在。他抬起頭來,盯著我,不以為然地說:「所以,你認為我們的數學教育應該改革?」接著,他喋喋不休地告訴我,他的數學有多好,在中學和大學時期拿下多少數學獎項。

這時,我察覺到這個人不好對付。多年來,我明知吃力不討好,還是一直努力想要改善數學教學—我知道數學教育改革最大的障礙,正是那些數學好的人。這些人通常認為數學教育不應該改變。他們認為,數學是很難的,他們數學成績優異,足以證明他們高人一等。但是如果你對我有點了解,就會發現我是這樣的人:我願意卯足全力幫助學生,幫他們解決真正的問題。於是,我打算採取我常用的一種策略,讓那位執行長瞧瞧一種不同的數學。我解釋說,神經科學家讓我們得以觀察大腦如何處理數學,尤其重要的一點是,在我們思索數學問題時,大腦哪些部位會變得活躍,特別是大腦的視覺路徑。接著,我問那位執行長是否願意看看一張有趣的數學圖片—我在遇見新朋友時常會這麼做。他同意了。我挑了我最喜歡的一張,也就是數學教育家露絲.帕克(Ruth Parker)繪製的圖片。

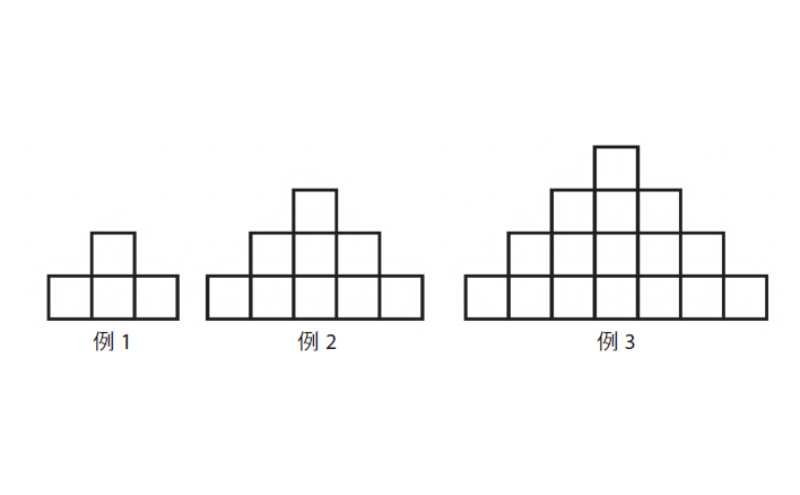

圖片來源:天下文化《人人都有數學腦》圖1.1 作者拿出一張圖片,上有正方形遞增的圖形,見圖1.1 和圖1.2

圖片來源:天下文化《人人都有數學腦》圖1.2 正方形遞增的模式

這樣的問題通常是用來幫助學生思考「模式增長」,進而使用代數符號來表示這種模式或關係。上數學課時,學生常會碰到這樣的問題:例 10 會有多少個正方形?例 100 呢?例 n 呢?這些都是好問題,但如果能激發數學多樣性的思維,則會是更好的問題。

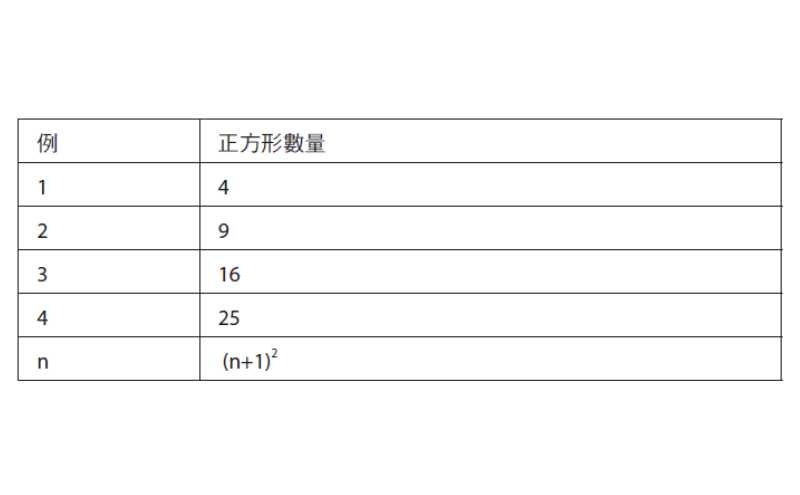

通常,老師在課堂上會要求學生畫出一張數字表,然後盯著這張表格,直到看出其中規律。學生通常會注意到,表上的數字是有規律的,比方說拿其中一個例子來看(如例2),把這個數字加 1(變成 3),平方之後得到9,就是正方形的數目。透過這個加1 再平方的模式,就可求出任何一個例數的正方形數量。用代數來表示就是 (n+1)2。這種模式的表達式 (n+1)2 是一個二次函數。如果學生只是操弄數字和符號,不知其中關聯性或涵義,就會錯過了解數學函數的重要機會。在我的研究中,我改變提問的方式。雖然這只是小小的改變,意義卻很大。我不再問,每一例各有幾個正方形,而是問:你怎麼看這種模式的增長?多出來的正方形在哪裡?這些就是那晚我向執行長提出的問題。

每一例中的正方形數量

圖片來源:天下文化《人人都有數學腦》

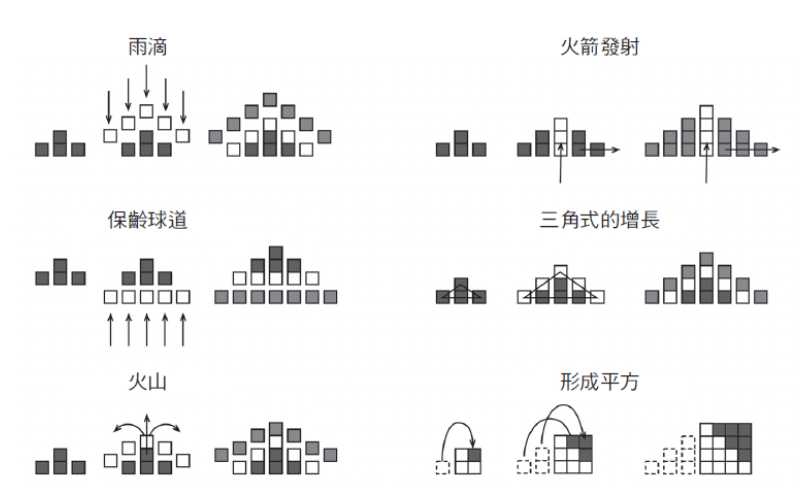

執行長的回答讓我驚訝。他不是看不到增長的模式,他看得到,也能描述給我聽。他說,他看到每一列頂端多出來的正方形。其他人描述說,他看到正方形落在每一列頂端,就像「雨滴」從天而降。圖1.3 顯示這種「雨滴」型態和其他人看到的增長模式。

執行長分享他的看法之後,提出一個問題。我第一次聽到這樣的問題。他問道:「不是每一個人都這樣看嗎?」他的語氣流露出真正的疑惑。我沒告訴他,不是的,每一個人的看法不盡相同,我只是請同桌的每一個人分享他們的看法。於是, 每一個人輪流表達意見,結果發現每一個人都有不同的看法。執行長聽得目瞪口呆,好像從未想過看待數學問題的方式不只一種。他不可置信地搖搖頭,終於把注意力轉移到我們身上。

圖片來源:天下文化《人人都有數學腦》圖1.3 每一個人看到的模式各有不同,並描述自己看到的增長模式(n+1)2

用不同的方式問問題,打開眼界,用更廣闊的角度來看數學,這點很重要。如果學生只是用狹隘的眼光來解題,就會盯著那張數字表,企圖看出其中的規律,再用代數來表達,也許最後能看出這是 (n + 1)2,還是不明白為什麼是這個二次函數, 也不知道這代表什麼意義。我們問學生,他們如何看出這種圖形模式,經過一番思索,對這個函數,就能有更深的了解,且能透過視覺,看出圖形模式的增長:後一例每一列頂端總是比前一例多一個正方形。最清楚的一例就是圖1.3 的最後一種。這就是為什麼我們用 (n + 1)2 來描述這種增長模式。

我也在這場餐會中分享我非常熱中的一件事。這件事是根植於一件重要的神經研究,也就是數學多樣性的價值。「多樣性」(diversity)意謂不同、差異。在本書,我將用「數學多樣性」一詞,來涵蓋人的多樣性價值(種族、文化、社會等的不同),以及我們看待數學、學習數學的不同方式。我也將用「數學腦」(mathish)一詞來描述利用數學思考現實世界的一種思維方式。對學生來說,這將是一種非常有用的思考工具。如果能擁抱數學多樣性和數學腦的概念,無論一個人的教育程度、性別認同、種族或族裔為何,都可踏入廣大、豐富的數學天地。

研究顯示,學生的多樣性(student diversity)是合作、解決問題、展現同理心、學習成就等的關鍵。但研究也告訴我們,如果能用不同的眼光看數學這門學科,了解數學有許多不同的解法,就能增進學習成就,激發學習動機,讓學生覺得數學有趣,更喜歡數學。多樣性的兩個層面—人與人之間的差異和數學本身的差異—看似分開獨立,也能以美妙的方式結合,相互增強,相輔相成。我們鼓勵別人和自己有不同的想法並重視這點。可惜,大多數的人只知道狹隘的數學,認為數學都有標準答案。我們該揚棄這種思路,擁抱數學多樣性。

那天晚上,執行長看到的數學多樣性讓他非常震撼。學校和家庭往往缺乏這樣的多樣性,殘害個人與數學的關係,令人從小就討厭數學。有些人數學很好,但學的是狹隘的數學和標準答案。這樣的人,就算數學再高分,也無法掌握整個數學範疇和數學的力量。一個人若是接觸數學的多樣性,就能別具隻眼,以不同的眼光來看每一個與數字、空間和數據有關的情境。