解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

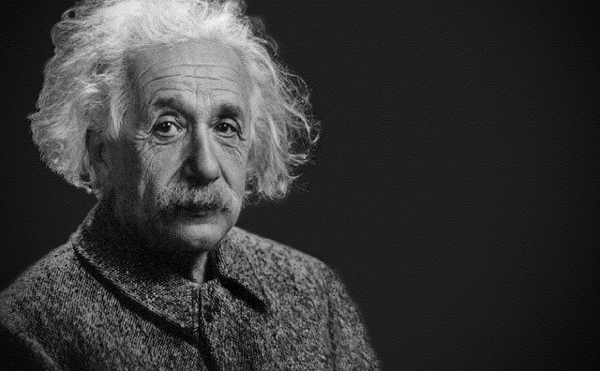

愛因斯坦對學習與人生皆不設限,這種態度有助於他研究的一切。

圖片來源:Pixabay

關於大腦各區域的互相溝通,科學家已經挖掘出很多有趣的資料,讓我們了解何以有些人能在一些領域出類拔萃。有些人成就極高,在音樂或科學上有了不起的貢獻,這樣的人常被視為「天才」,如莫札特、瑪麗亞.斯克沃多夫斯卡(居禮夫人)和愛因斯坦。但是根據艾瑞克森、科伊爾等人對各領域卓越人才的研究,這些人的偉大成就其實源於多年致力奉獻與勤奮努力。

愛因斯坦或許是最典型的「天才」。他擁抱錯誤,而且以特別有成效的方式來學習。

在愛因斯坦的名言中,我最喜歡的幾句如下:

從這些話來看,愛因斯坦極有可能具有成長型思維,即使在他在世時,「成長型思維」的概念尚未形成。愛因斯坦談到擁抱挫折、長時間的堅持、好奇、不要怕犯錯,而且拒絕有關才能與天賦的成見。

愛因斯坦會用圖形思考。他常說,他所有的想法都源於圖形,而且一直努力把圖形概念轉化為文字和符號。由於愛因斯坦對科學有長遠的影響,無怪乎世人皆認為他是「天才」。

他沒有今天的工具和技術,但他猜想黑洞會互相環繞,並把時空扭曲成向外擴散的重力波。

一百年後,《國家地理雜誌》描述的「巨大計算能力」才證明愛因斯坦的假設是正確的。儘管愛因斯坦有這麼偉大的成就,這樣的成就並非來自天賦或特別的才能,而是奉獻、孜孜不倦的研究和圖形思考。愛因斯坦對學習與人生皆不設限,這種態度有助於他研究的一切。

根據2017年五月《國家地理雜誌》刊登的一篇文章〈天才的要素〉(What Makes a Genius?),科學家曾經研究愛因斯坦的大腦切片,想看看他具有哪些特質。2013年,費城的馬特博物館(Mutter Museum)收購了四十六片愛因斯坦的大腦切片樣本,放在館中展覽,以滿足民眾對天才大腦的好奇心。很多參觀者盯著愛因斯坦的大腦,實在是看不出個所以然來。

哥倫比亞大學教授考夫曼(Scott Barry Kaufman)領導想像力研究所(Imagination Institute)的一個團隊則是研究活人的大腦。他們募集各領域的頂尖好手,觀察這些人的大腦。

結果發現,這些人的大腦不同區域之間出現比較多的主動連結,兩個大腦半球之間的交流較多,思考也比較靈活。腦部各區域的頻繁溝通就是他們大腦的特點,但這種溝通不是與生俱來,而是透過學習發展出來的。