解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

儘管地緣政治緊張升溫,中美經濟脫鉤的說法仍存疑。歷史證據顯示,即使在兩次世界大戰和冷戰期間,全球貿易依然展現高度韌性,並未全面中斷。《真危機與假警報》提到未來貿易體系雖可能重組,提升韌性將帶來成本上升,但未必導致實質產出下滑。理性評估脫鉤風險,遠比被輿論炒作的悲觀預測更為關鍵。

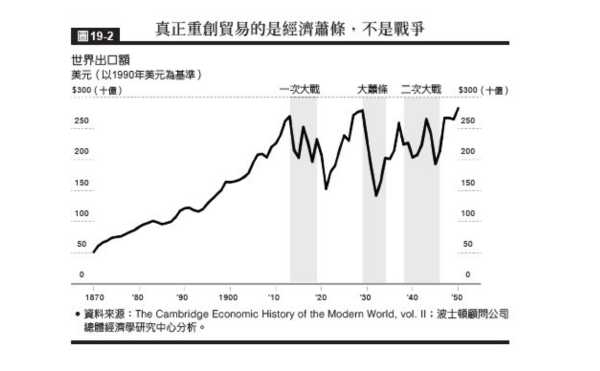

當然,如果地緣政治升級,涉及大規模制裁甚至軍事衝突,的確可能導致貿易量明顯下滑。但即使是在強權戰爭這種極端的情況下,對貿易的影響也非常不確定。圖 19-2 顯示 1870 至 1950 年間的全球貿易(以定值美元計算),我們可以看到,在兩次世界大戰期間貿易活動仍然持續,並未突然停止。即便貿易確實因為全球衝突而衰減,但仍然保持在相對較高的水準,與數年前相比甚至是歷史高點。例如一戰期間貿易陷入谷底時,貿易量仍然比 1900 年的貿易量還大。二次大戰期間的貿易量,貿易水準高過之前三十年間的大部分時期。值得注意的是,圖 19-2 也顯示,全球貿易表現最疲弱的時期不是在世界大戰期間(儘管世界大戰極具破壞力且粗暴),而是在經濟危機時。大蕭條對貿易的影響程度,超越一戰和二戰的軍事衝突。

我們是否應該對貿易的韌性感到驚訝?我們認為沒什麼好驚訝,貿易是互利的活動,因此難以停止。儘管地緣政治危機可能會導致貿易波動,但我們仍應該小心看待「地緣政治緊張將持久的傷害貿易」或「貿易秩序將完全改變」這樣的假設。即使在兩次世界大戰之間的谷底期,全球貿易量也從未真正低於 1900 年的水準,平均值大約與 1909 年時的水準相當。

圖片來源:天下文化

邁向新的貿易架構

儘管整體貿易表現良好,但貿易結構可能會因為新的地緣政治壓力而發生改變。這種改變是漸進式的,部分原因在於政府通常會逐步推動政策。例如,川普在 2016 年競選總統時承諾將展開貿易戰,課徵關稅,但直到 2022 年,拜登政府才祭出先進半導體出口至中國的禁令。全球貿易結構會緩慢演變還有一個原因:企業需要花時間決定下一代生產基地的地點,並建立生產據點。

這些增加產能的相關選擇與邊際生產成本有關,並將逐步影響全球經濟。隨著全球貿易體系轉向優先考慮韌性時,會增加多少成本?答案取決於貿易體系最終需要改造的程度,畢竟修飾一棟建物的外表不必花多少錢,但牽涉到結構性的基礎改造就得花大錢,如果想改造得快,成本就會更高。

隨著地緣政治從趨於一致轉向分歧,對許多貿易類型來說,「世界貿易將被一分為二,變得兩極化」的論點貌似有理,而且在某些特定類型的貿易當中很可能發生。在中美經濟脫鉤的說法當中,這個論點相當常見。 然而,這種觀點帶有強硬、「非黑即白」的極端味道,並暗示成本將會突然激增。但是,脫鉤並不會這麼極端,而是會在一道光譜上展開,有些領域的變化比較明顯,有些領域則相對溫和。我們在評估地緣政治分歧可能帶來的成本時,必須思考兩個問題,這兩個問題都沒有確定的答案,也都不是全新的議題:

● 分離程度(degree of separation):中、美兩大陣營之間的經貿關係會有多緊密或多封閉?

● 結盟程度(degree of alignment):在中、美這兩個核心之外,其他經濟體如何定位自己,選擇與哪一方結盟?

關於分離程度,不太可能會出現兩個完全封閉、互不往來的陣營。即使是在冷戰最激烈時,雙邊陣營也不是完全隔絕。在西德總理威利.柏蘭特(Willy Brandt)主政的 1970 年代,西德人仍興建從蘇聯輸送天然氣的管線;百事公司(Pepsi)在蘇聯販售汽泡飲料,並讓蘇聯以廢金屬支付貨款。與當年的蘇聯相比,中國與全球經濟的整合程度要高出許多,因此這類的交流會更頻繁。長期與中國有貿易往來的眾多利害關係人有強烈的動機維持這類聯繫。從預測企業回流的局限性就能看出這點。企業很少會完全撤除現有的價值鏈,而是逐步做出決策,把更多產能遷移到更靠近本土的地方。因此,地緣政治的分離程度尚無定論。

哪些產業的分離程度最大,目前也還不明朗。短短幾年前,尖端電子產品貿易被視為全球化的成功案例,但現在,地緣政治策略分析師卻將其視為關鍵的弱點,也是晶片戰爭的核心。出口管制已存在數十年,改變的只是管制清單上的項目。未來有哪些貿易項目會被允許、哪些會被管制,一樣不確定。

至於第二點,在世界秩序分化下的結盟程度,同樣難以預料。我們不能排除一些經濟體被迫選邊站的可能,但這種做法不太可能被付諸實行,成功的機會更低,除非是特定產品或是在特殊的情況下。回顧冷戰的歷史可以看出,當時仍然具有某種彈性,畢竟不結盟運動(Non-Aligned Movement)就是在冷戰時期興起的。不結盟運動的會員國與兩邊強權往來,強權也容忍這種態度。請記得,之所以會有貿易,是因為貿易是互利的,貿易的韌性主要來自它的互利性,而不是雙方擁有共同的價值觀。

烏俄戰爭也可以看出現實主義的力量強過理想主義,有四分之一的聯合國會員國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭,俄羅斯繼續與全球多數國家維持商業和軍事上的聯繫。在一個整合的世界裡,不太可能完全封閉貿易流。

不過,儘管貿易秩序的重組有種種限制,但將韌性置於效率之上,確實會為企業帶來更高的成本。雖然,沒有理由假定具有韌性的貿易架構會帶來最糟糕的情境,但很有可能導致較高的成本。具體來說,無論是把生產設備遷移到更靠近本土或更友善的地點,都得付出成本。同樣的,維持較高的庫存水準、建立備用產能,也都要成本。簡言之,建立韌性就是創造更多選擇,但通常得付出代價。

總體經濟表現可能出乎意外

雖然,我們無法確定未來的貿易架構韌性為何,也不確定因此而來的成本,但輿論仍然急於評估未來的經濟損失,常見的推論包括:未來經濟成長減緩、企業獲利減少、實質所得降低、通膨率升高、貿易中斷等等。許多擔憂有其道理,但實際上的經濟影響與週期性風險,不是一句「成本更高是壞事」就能解釋。舉例來說,常見的說法是新的本土化產能將取代既有的境外產能,但有證據指出,企業回流主要是在既有的全球產能之外另外增加新產能,因此會漸進式的增加全球產能。當然,朝貿易整合和節省成本邁進的步伐放緩,長期來看勢必會削弱全球經濟的成長潛力,因為貿易的好處未能充分實現。這代表潛在產出相對低於原本可以達到的水準,但這不代表經濟的實際產出一定會減少。