解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

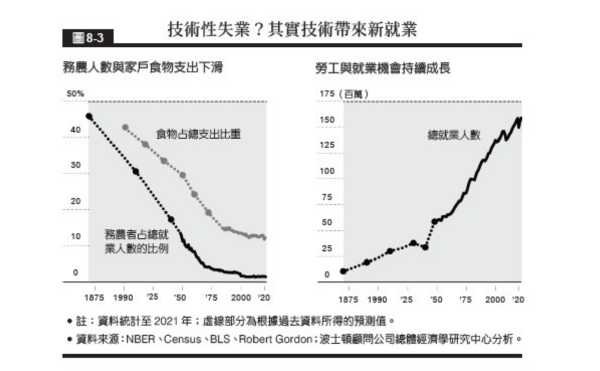

「沒有工作的世界」是一種誇大的假警報。歷史數據顯示,每波技術革命不僅未造成結構性失業,反而創造更多就業與所得。《真危機與假警報》告訴我們關注生產力與勞動市場的實際變化,才能正確預測科技對經濟的長期影響。

歷史數據證明:近1.5億個新工作,正是被技術革命催生出來的

沒有工作的世界?

如果我們的判斷錯誤呢?如果生成式 AI 和新一波的技術與以往的技術不同,與人類勞工相比有絕對的優勢呢?如果技術潮流發生的速度遠比體現在實體資本上的創新還快呢?如果生產力躍升得更高,並在過程中大量取代人力呢?如果我們正在進入一個沒有工作的世界呢?

2020 年秋季,我們和《不工作的世界》(A World withoutWork)一書作者丹尼爾.薩斯金(Daniel Susskind)以此為主題展開一場辯論,我們很訝異薩斯金聚焦於所謂的「技術性失業」,卻沒有認知到技術取代人力的必然結果:技術取代人力將使物價下跌,人們的實質所得提高,因而創造新需求和新工作。我們認為,「沒有工作的世界」這種說法是一個假警報。

技術性失業並不是最近才出現的恐懼,數十年前,一個可能是杜撰的、但仍然具有啟發性的談話就點出了這種疑慮。這是亨利.福特二世(Henry Ford II)與美國汽車工人聯合會(UnitedAuto Workers,簡稱UAW)會長之間的對話。看著新的工業機器人,福特問道:「你打算怎麼叫那些機器人支付你的工會會費啊?」,UAW會長回答:「亨利,你打算如何叫機器人買你的車呢?」

沒有工作、沒有需求這種令人害怕的結果很容易想像,但兩者都忽略了重點。技術促使生產力提高,成本降低,價格下跌,使得人們的實質所得提高,讓人們的資金可以用在其他地方,進而為其他產業創造更多的就業與更多所得。每一次的技術創新都伴隨著新工作誕生,這並非運氣使然,而是一種因果關係,是我們在上一章談到的生產力成長技術―成本―價格―所得連鎖效應,驅動了新工作出現。

悠久的就業史說明了這種動態。如圖 8-3 所示,美國曾有很大一部分人口務農,但隨著農業的生產力提高,在農場上工作的人愈來愈少,如今只剩下極少數的勞動人口務農。但我們知道,過去一個世紀並未發生結構性升高的失業,在我們看來,這種結果並非運氣,而是合乎邏輯。生產力成長使產品變得便宜,為人們帶來更多可支配所得,如圖 8-3 中的左圖所示,家戶所得花在食物上的比重下滑,增加的可支配所得被用於其他方面,創造了新就業和新所得。圖 8-3 中的右圖顯示,在經歷多次技術變革期間(不只是農業衰退時期),美國增加了將近 1 億 5000 萬個工作。新所得通常會被用於購買商品,但更多時候是花在服務上,這些服務在破壞性技術到來時幾乎不為人知。簡而言之,技術性失業這種說法由來已久,但從未實現過。

圖片來源:天下文化

我們並非試著淡化挑戰及困難,特別是當顛覆性破壞快速發生時,勢必會讓許多人感到痛苦。調整和技能的再訓練有其必要,但我們認為,沒有必要害怕會發生崩潰性的技術性失業。只要想想過去幾十年間的生產自動化與自 2010 年末期以來的低失業率並存,就能明白這一點。

一個思考實驗可以凸顯「技術性失業」這個觀點的問題。如果我們錯了,技術的衝擊比我們設想的更大、更快,迎來一個勞動力供給寬鬆的時代呢?如果發生這種情形,前文描述的物價下滑連鎖效應會更強烈:成本與物價將會急遽下滑,實質所得及支出將上升。這將催生出一個由生產力激增驅動的高度通縮時代。社會挑戰隨之出現,但這將是繁榮的危機*,不是總體經濟的危機。我們預期,隨著市場調整,這種繁榮終將消除寬鬆的勞動供給。

把這個思考實驗推到極端,如果技術真的在所有生產領域都取得相對於人力的絕對優勢(這是我們更難以相信的境界),那麼,技術―成本―價格―所得―就業之間的連鎖效應將會瓦解,因為所有新工作機會都會被機器取代。這將是一個超級過剩(superabundance)的世界,使經濟學的傳統角色(即配置稀缺資源)失去意義,必須轉向尋找新任務。我們從來沒有考慮過,當所有東西(至少是所有生產出來的商品)基本上形同免費時,一個經濟體要如何運行。這將是一個新挑戰,但很難被視為是壞事,但事實上,這將是一個了不起的世界。

從另一個比較不那麼極端的角度來看這個思考實驗:如果我們需要推出「全民基本所得」(universal basic income)來解決大規模失業問題的話,就表示我們的經濟能負擔得起這筆開支;如果我們負擔不起,那就代表我們並非真的需要它。

切記,小數字帶來的大影響

我們特別關注生產力的角色,原因在於,生產率成長是經濟成長潛力最明顯的來源,而且生產力以特定的方式產生影響。如同我們在第五章所說的,其他經濟成長要素較昂貴、也較受限:我們可以增加勞工,但這不會提高人均繁榮;我們可以大量投資,提高資本存量,但其影響力會愈來愈小。生產力是以更少的投入做更多的事,它才是經濟成長真正的神奇力量。當你把技術交到各行各業工作者的手上,尤其是在勞動力不足的情況下,促使他們去尋找更好的做事方法時,這神奇的力量就會展現。

那麼,我們應該留意什麼?

● 注意勞動市場,別只關注技術。切記,生產力不只是技術而已,還與生產流程中如何使用技術有關。當生產流程當中勞力短缺時,技術的應用最能發揮效果。勞動力市場緊張的年代,有助於推動生產力快速提升。

● 所謂「很快」,指的是年,不是季。緊張的勞動市場促使企業採用新技術,因此生產力成長是一個可信的前景,但這是一個必須歷經多年才會出現明顯影響的過程,而非只是短短幾季。在評估生產力成長的時間點時,別忽視技術必須克服(終將克服)的許多障礙。生產力的提升一開始可能很平緩,但如果能夠持續成長,長期下來將會累積巨大的成果。

● 保持對成長規模的務實預期。人們會從令人驚豔的生產力成長個案去推測總體經濟。切記,在評估生產力成長的提升規模時,大幅且持續的趨勢成長提升是一個很高的門檻。即使生產力成長提升 50 個基點,效果也已經非常顯著。

● 對技術性失業的說法抱持懷疑。「技術發展與進步將造成大量失業」的說法由來已久,但一直沒有成真。回想一下,技術會使成本與價格降低,這會使人們的實質所得提高,增加新消費,最終創造新的就業。這個過程需要時間,也會面臨各種挑戰,但「沒有工作的世界」是一個脫離歷史現實的論點。

在嘗試預測下一波由科技推動的生產力成長時間點與規模時,我們必須保持理智務實。我們認為,在美國,科技能夠、也將會帶動一波新的生產力動能增長。雖然宏大的展望看起來太過樂觀,但切記,在總體經濟學裡,小數字意味著大影響。