解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

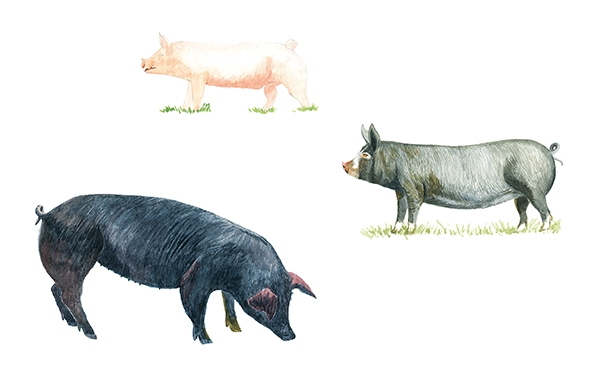

日治時期曾引進盤克夏種豬與台灣本地豬種雜交育種,戰後農業單位更是大量引進西洋的約克夏、藍瑞斯、杜洛克以及漢布夏等品種,以大量提供日益增長的豬肉需求。目前豬隻的大量飼養以西洋品種的豬隻為主,但台灣本土黑豬依舊屹立不搖。

圖:《我的食物地圖》

日治時期曾引進盤克夏種豬與台灣本地豬種雜交育種,戰後農業單位更是大量引進西洋的約克夏、藍瑞斯、杜洛克以及漢布夏等品種,以大量提供日益增長的豬肉需求。目前豬隻的大量飼養以西洋品種的豬隻為主,但台灣本土黑豬依舊屹立不搖。

台灣飼養的家畜主要包括豬、牛、羊等,以台灣人的飲食習慣而言,豬是最為重要的肉用家畜,提供了我們餐桌上主要的蛋白質來源。牛則因過往的農業型態影響所致,牠們一直是農夫耕耘的重要夥伴,所以農村少有人願意以牛肉為食,牛肉的消費多半以都會區為主。而羊的數量更少,主要是沒有足夠的放養空間,加上攝取羊肉的飲食習慣在台灣一直並不普遍,所以飼養較少。

人類馴養豬隻的歷史久遠,目前最早的飼養紀錄出現於七千年前的中國,而台灣的養豬歷史也不遑多讓,原住民早在西元前四千年就已飼養家豬,包括小耳豬、小型及大型的長鼻豬等,不過四、五百年前的移民帶了一大批來自家鄉的中國豬,後來就以落腳地而取名為桃園豬、美濃豬或頂雙溪豬等,豬隻一直是農家不可或缺的家畜。

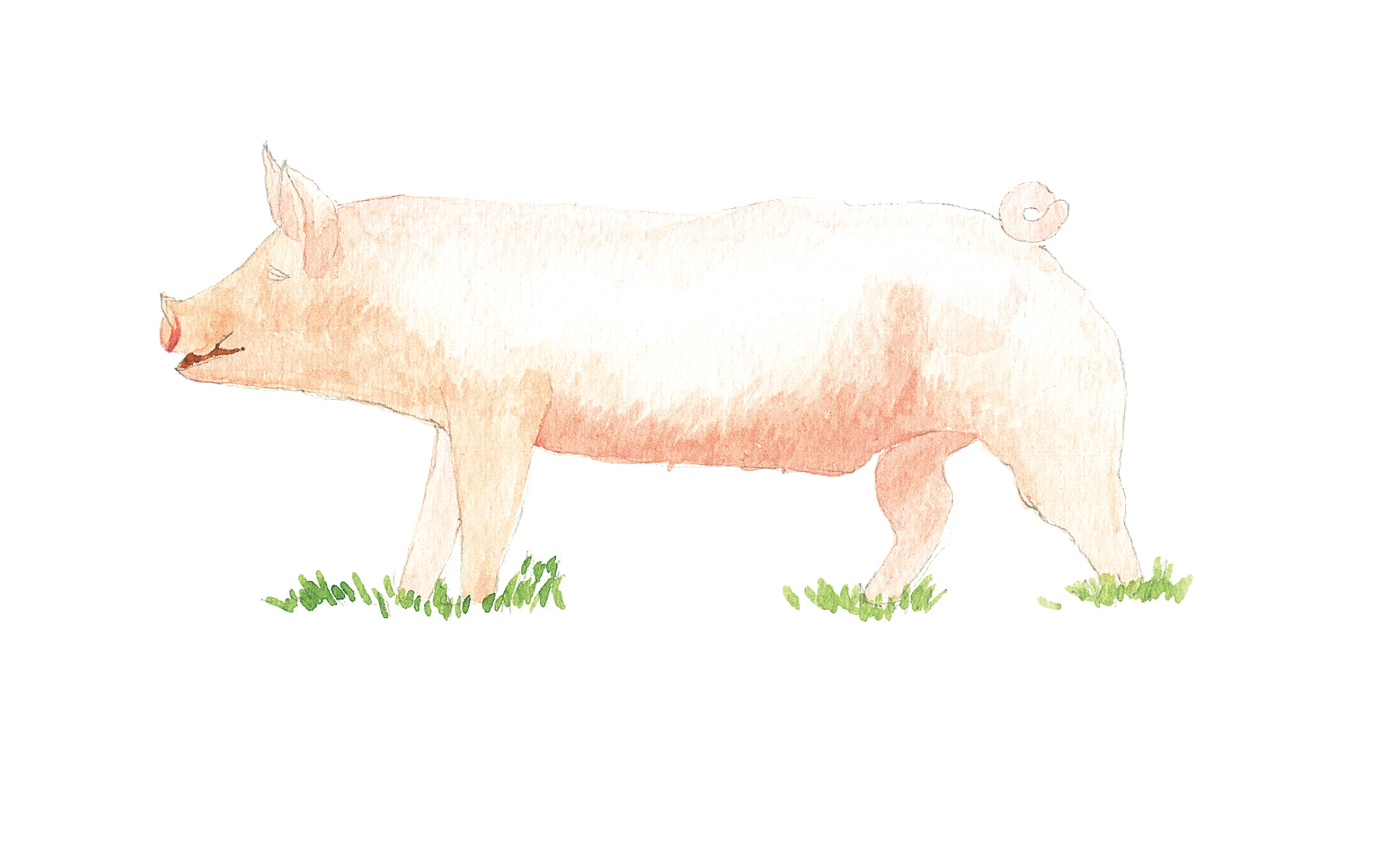

圖:約客夏豬

日治時期曾引進盤克夏種豬與台灣本地豬種雜交育種,戰後農業單位更是大量引進西洋的約克夏、藍瑞斯、杜洛克以及漢布夏等品種,以大量提供日益增長的豬肉需求。目前豬隻的大量飼養以西洋品種的豬隻為主,但台灣本土黑豬依舊屹立不搖。

圖:盤克夏豬

最早於1896年引入台灣的英國盤克夏豬,鼻端、尾端及四肢末端均為白色,是最早改良的豬隻品種,可惜因為生長及繁殖效率比不上其他豬種,而在台灣幾乎消失殆盡,直到1995年再次從美國引種。約克夏豬俗稱大白豬,是具有直立雙耳、體型長以及繁殖快速等特徵的大型白豬品系,早在1900年代即已引進台灣。藍瑞斯豬源於歐洲的丹麥,是垂耳矮型的白豬品種,台灣於1960年代引進北歐、英國和美國不同品系的藍瑞斯豬,以進行豬隻的育種改良。

台灣豬種當中最重要的台灣黑豬,主要是源自於早期移民帶至台灣的桃園豬,屬於中國的地方性品種,不過日治時期與盤克夏豬進行雜交育種,以致血統混雜,如今僅有的桃園豬已被列為國家級的保種族群。此外,僅存的少數蘭嶼豬更是重要無比的小耳種豬,一樣被列為國家級的保種族群。

圖:台灣黑豬

台灣黑豬相較於西方的白豬,飼養時間長,生長較為緩慢,但牠們耐粗食,可以不必餵食飼料,抗病力佳,因此少量飼養的養豬戶大多還是以台灣黑豬為主,加上許多人也覺得黑豬肉的滋味比白豬優異許多,因此黑豬在台灣依舊屹立不搖。

【書籍資訊】

《我的食物地圖》

出版日期:2018.12.05