解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

你知道我們與惡、與善的距離,各有多遠?你是你想像中的樣子嗎?你是別人眼中的樣子嗎?你知道自己帶有幾種人性?

圖片來源:pixabay

文/林榮崧,《十種人性》編輯

公視高水準製播的劇集《我們與惡的距離》,引發久違的本土劇收視熱潮和廣大迴響,也帶給我們深刻的省思:或許我們與惡的距離,並不如我們想像的那般遙遠。

但是,人性是很複雜的。你知道我們與惡、與善的距離,各有多遠?你是你想像中的樣子嗎?你是別人眼中的樣子嗎?你知道自己帶有幾種人性?

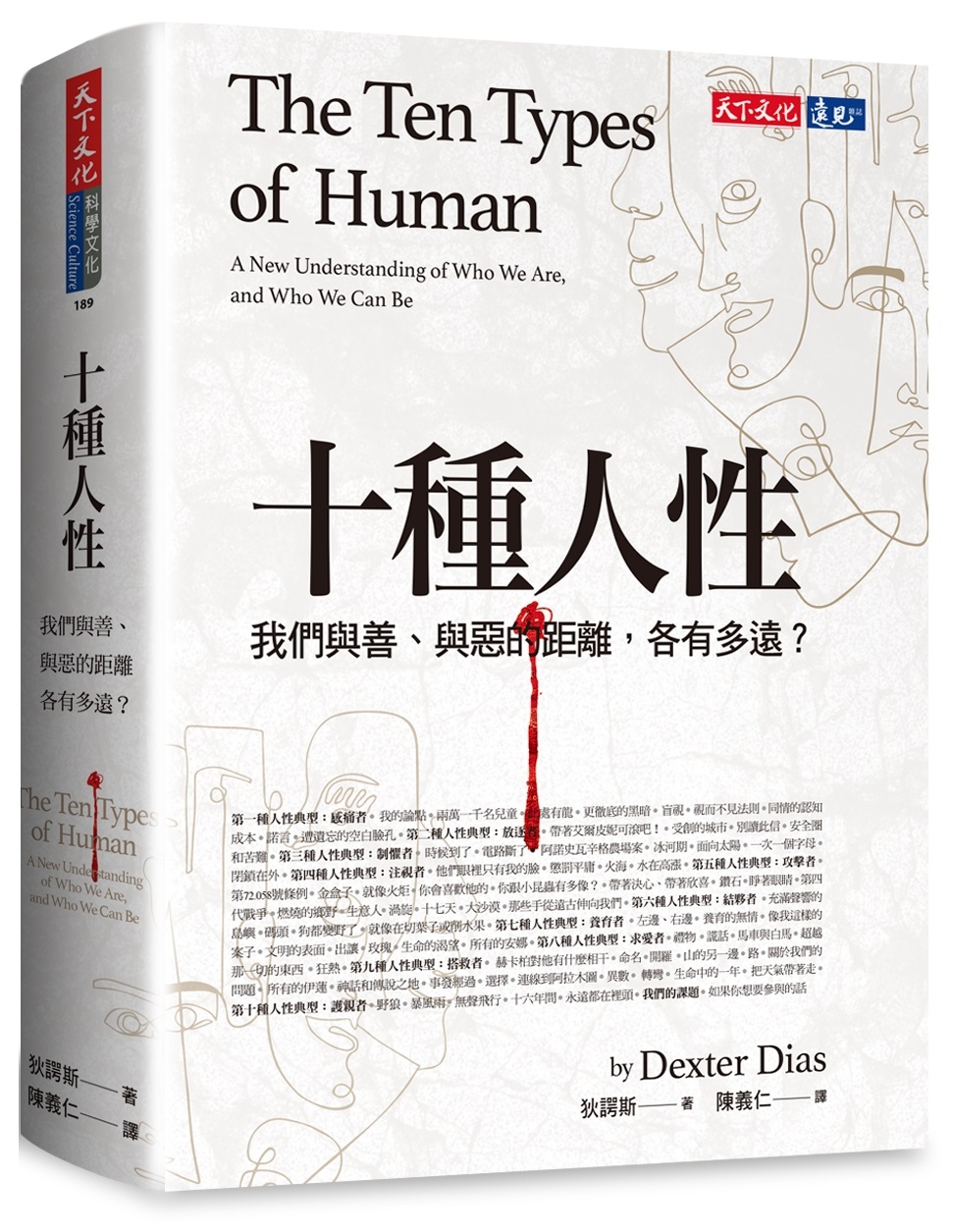

英國御用大律師狄諤斯寫的這本《十種人性》巨著,將向你介紹每個人身上或多或少,都帶有的十種典型人性。這十種典型人性塑造了你生活中所有最重要的決定,可是你幾乎不知道這十種典型人性如何操縱你,又是如何進入你的頭腦和心靈。

我們寧願相信,世上有些壞事是自己永遠不想做、不會做、不屑做的;我們想要相信,世上有些好事是自己當然願意做、會去做、樂於做的。但是我們怎麼能夠如此肯定?當我們面臨最艱難的人性考驗時,你真正展現出來的會是哪一種人性?

狄諤斯是知名人權律師、英國皇家法院兼職法官、劍橋大學獲獎學者,也是犯罪小說作家。他從「槍口下該救女兒、還是救其他24個學童」的模擬情境開始,探討人在關鍵時刻可能如何為善或為惡。然後,狄諤斯從英國法庭出發,走過歐、非、亞、美四大洲,探索人類善惡經驗的最前沿,發掘那些形塑我們想法和行動的力量。狄諤斯以小說家的筆法,穿插描述了許多攸關人權的現代故事和歷史軼事、以及著名大學的心理學實驗,檢視了人類所能為的最優和最劣,還要問為什麼。狄諤斯以擬人化的字眼,描述這十種典型人性為:護親者、感痛者、放逐者、制懼者、注視者、攻擊者、結夥者、養育者、求愛者、搭救者。

《十種人性》相當於暢銷書《正義:一場思辯之旅》和《罪行》系列故事的認知科學版,融合了社會心理學、神經科學、演化學的研究成果,試圖解答三個謎題:我們是誰?我們為什麼做出那些事?我們究竟有什麼選擇?

《十種人性》將挑戰和映射出隱藏在我們心靈底層的自己,提供一種全新的理解,讓我們認識真正的自我,讓我們在「面對死亡之必然,如何為生命賦予意義和價值」。

【書籍資訊】

《十種人性》