解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

公司這種近代歷史才有的組織形態,為什麼會存在。而在AI世代中,公司要如何質變才能持續地帶出預期的價值?

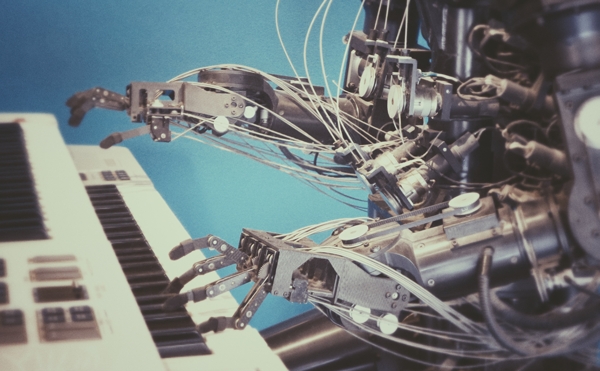

圖片來源:Unsplash 文/Epan Wu,【讀書e誌】版主

去年的七月份讀了MIT贈送的這本書“The business of Platforms“,因為今年出了中文版《平台策略》,所以揪公司裡面的主管們一起讀起來。其中一位同事讀完之後,覺得很不錯,但認為以平台策略來說,他要介紹我這一本“Competing in the age of AI”(《領導者的數位轉型》)搭配閱讀。

如果說《平台策略》是從現在市場上已知案例中,分析平台生意模式的種類和當中的盲點,那《領導者的數位轉型》就是像是告訴你,整個生態和遊戲規則朝著平台模式轉變時,組織該如何調整自己的體質,對於分工的思考,還有對於AI的期待。之所以講AI的書籍會跟平台有關,也是因為AI要真的落實在行業中,也必須是用平台的商業模式才有可能規模化。

兩本書都有講到平台的種類和可能的盲點,例如基本的網路效應(network effect),叢集(Clustering),跑單(disintermediation,就是媒合買賣雙方後他們直接聯繫不再需要中間的平台了)或是多歸屬(multi-homing,例如一間餐廳同時使用Food Panda和Uber eats)等等。

我喜歡這本新書不只是因為他很務實地分析公司的組織規劃以及IT系統如何搭配,更是回到一個基本的問題:「公司」,這種近代歷史才有的組織形態,為什麼會存在。而在AI世代中,公司要如何質變才能持續地帶出預期的價值?

簡單來說,公司的存在除了讓資本運用更有效之外,理論上因著結合許多人分工合作的力量,可以創造出運營模式(Operating model)而帶出三個優勢:

(1)Scale 規模

(2)Scope 範疇

(3)Learning 集體學習

在工業革命世代可以看出公司大量生產帶來的經濟規模,以及公司可以觸及的範圍(想像製造業面對許多不同種類的供應商),並且因著持續運營學習而不斷優化,進而提高競爭的門檻。

但是在資訊世代,即使許多行業還是有實體的產品或是服務,其中所產出的資訊也是重要的一環。在資訊化的產業中,複製資訊的邊際成本趨近於領,資訊也讓跨產業變得容易(谷歌是搜尋引擎還是最大廣告商?),同時AI當中的機器學習能力更是前所未見的強大,因此要如何體現scale/scope/learning的優勢,就需要不同的思維。

書中說到公司組織內部就可以開始用定義API的方式,讓團隊之間資訊交換更透明有效率,不想過往Silo的分工方式。同時,真的能夠實現的AI目前還是屬於「弱AI」(weak AI),就是從數據中看出行為模式和極有效做簡單分類與判斷的。

而電影中那些超強的虛擬助理,或是能夠真正創作的AI,屬於Strong AI,可能還有一段時間是在有限的情境當中使用。書中最後提到「AI生產線」的比喻,真正發揮資訊邊際成本趨近於零的強大威力!

所以人在組織當中的價值是什麼?可以思考邊際成本趨於零的時候,公司的服務或產品到底是如何創造和擷取價值的。可以跨界思考現有的東西會如何與其他領域產生關連。更重要的是,如何定義需要機器學什麼,如何使用AI去嘗試得到新的洞見。

擁抱學習AI才能思考它如何成為你的工具。機器要提供「正確」的答案不太難,但這個「正確答案」是否有價值,是看那個訂題目的人是否知道怎麼定義問題。

※本文轉載自讀書e誌:https://tinyurl.com/yedhpj9b

【書籍資訊】

《領導者的數位轉型》

Competing in the Age of AIStrategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World