解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

編按:如何從悲傷中調適自己?楊惠姍和張毅在1987年共同創辦琉璃工房,兩人攜手超過30年,既是事業夥伴,亦是人生伴侶。然而2020年底張毅因病逝世,楊惠姍形容自己像是「被挖空了一塊」,如何走出失去另一半的悲傷?楊惠姍:接受生命的安排、完成自己未竟的事

(原文刊載自《50+》;本文獲授權轉載;內容僅反映作者觀點,不代表本社立場。)

文/蔣德誼 攝影/影巷26號 內文圖片提供/琉璃工房

穿著一襲俐落的黑色外套和白襯衫、打上一條細領帶颯爽現身,配上銀白色的短髮,讓楊惠姍看起來多了幾分英氣。她笑說:「現在張毅不在了,我就是半個張毅。」

這話其實不假。琉璃工房創辦人張毅在2020年底因病離世之後,楊惠姍出席回顧展時,就穿著張毅的衣服,平時她也常戴著張毅的帽子,「希望可以借來一些他的智慧。」

過去凡是出席活動、接受採訪,幾乎都是張毅和楊惠姍連袂出席;如今楊惠姍除了要一肩扛起琉璃工房的擔子,很多事也必須由她出面決定,她苦笑說:現在沒有人可以幫我拿主意了。

張毅離世後,留下數量驚人的各種物件,從文章書稿、劇本到琉璃工房作品的說明文。其中32篇精選文章於2022年底集結成新書《壓抑不住地想飛起來:琉璃工房創辦人張毅的文化信仰》(天下文化出版)。楊惠姍沉澱心情回頭再看過一次,感受又有不同。「除了他講自己年少時期的文章以外,其他的大概我都參與其中了。在那些當下,你覺得理所當然,可是一旦失去了,你才知道那有多珍貴。」

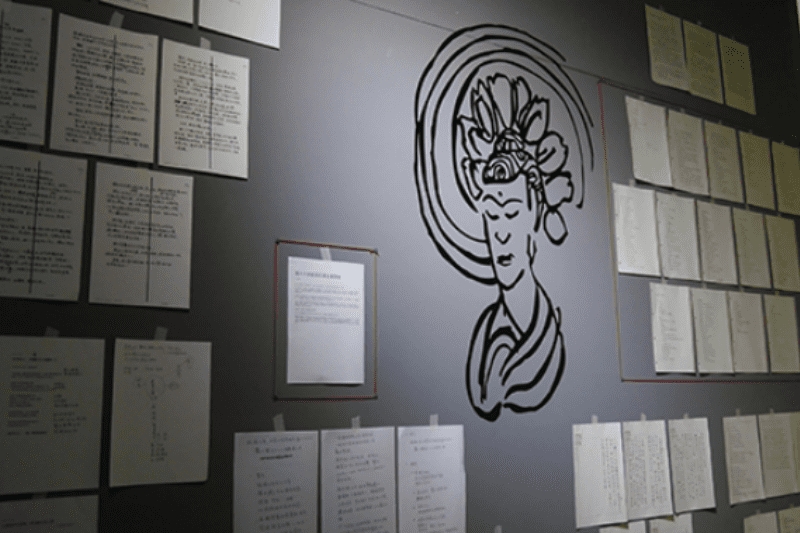

圖說:張毅離世後,琉璃工房在松菸舉辦張毅紀念展,展出包括張毅留下的大量手稿和作品。

楊惠姍回憶,外人看張毅,總覺得他是性格嚴肅、不苟言笑的漢子,其實他的心思非常溫暖細膩、對朋友有情有義、兩肋插刀。「我常開玩笑說,雖然演玉卿嫂的人是我,但他才擁有玉卿嫂的靈魂,反而我是個性比較男孩子氣的那個。」

她記得有次兩人到日本辦展,因為日本收藏藝術品有個傳統,創作者會附上一張像是藏書票的小紙卡,寫下創作概念和落款,而且一定得用毛筆親筆書寫。「張毅一聽緊張了,當天忙完之後,他就找來筆墨紙硯,讓我在飯店裡練了一整晚字才滿意。」楊惠姍語帶感慨的說,「現在我多想再抄一次經啊。」

還有一回在機場,她不慎把一支平時愛用的德製小剪刀放在隨身包包裡,因為無法帶上飛機,只得忍痛丟棄。張毅看在眼裡沒說什麼,但一下飛機,就拉著楊惠姍到免稅店要找那把剪刀,雖然因為型號太舊已經找不到同款,但已經足夠讓失落的心情有被照顧的感覺。

她也提到,張毅始終是把藝術看得比生命還重要的人。拍《玉卿嫂》的時候,他要求真實呈現大戶人家的氣派奢華,漂亮的櫥櫃、家具,張毅想都沒想,就把自己的酬勞貼了進去;一回鏡頭要拍年夜飯,沒多餘預算,大夥就用所有人的便當,東拼西湊了一桌酒菜。

楊惠姍說,張毅對她的影響是一輩子的,從拍電影到成立琉璃工房,舉凡人生觀、工作態度、自我定位,或是生命價值觀,這些面向看似嚴肅,但也就是架構出一個生命的所有了。

圖說:張毅和楊惠姍攜手走過大半輩子,於公於私都是最重要的人生夥伴。

失去人生中最重要的伴侶,我們問楊惠姍,如何從悲傷中調適自己?

「經歷過生死的人都明白,失去至親摯愛,必定會經過一段極度憂傷、走不出來的階段,對我而言更是如此。」楊惠姍說,一開始感覺自己好像被挖去了一大塊、不完整了,整個人空蕩蕩的:心是空的、腦袋是空的,惟獨悲傷的情緒是滿的。任何一個小小的觸動,都會讓楊惠姍的情緒潰堤。

張毅過世後,楊惠姍作為伴侶不僅要處理種種身後事,還有緊接而來在台灣、上海兩地的紀念回顧展要籌備,幾乎忙到沒有時間難過。楊惠姍一邊整理他留下的東西,一邊馬不停蹄的進行各種事項,一邊哭了又哭。「當所有他的東西,一瞬間全都變成紀念品、遺物,怎麼能不觸動、不痛呢?」

楊惠姍苦笑說,講起來其實有些好笑,琉璃工房很多作品都在詮釋無常的概念,或是探索生命的意義。「儘管知道生命即無常、無常即是苦,但真的遇到了,才真正深刻地感受那苦的滋味。」身邊的朋友都勸楊惠姍要放下,「但這談何容易?」

直到她要到上海辦回顧展的前夕,朋友邀請她參加一個佛學文化的修習課程,「現在回想起來,大概是菩薩的安排,要讓我度過這個跨不過去的坎。」平常不怎麼喜歡上課的楊惠姍答應了,而這課一上就是2年。

佛家談論生老病死、宇宙和輪迴生命觀,此時生命的結束,也是下一階段生命的開始,讓楊惠姍逐漸感到釋懷,甚至可以用祝福的心情面對張毅的離開。「既然留下我塵緣未了,還活著的時候,就要去做我該完成的事情。」

張毅離開後,楊惠姍告訴琉璃工房的夥伴:「我已經70歲了,過去對於想做的事情,多少還有些牽絆,現在我要更放開、不侷限地做創作。」以前她的作品是80%學習、20%自由發揮;現在慢慢可以反過來,盡情揮灑、但仍然不停止學習。

雖然暫時封存情緒和思念,但偶爾翻出一張照片、一紙便箋,還是會讓楊惠姍忍不住心頭酸楚,「但我想他一定也不希望我一直為他難過,所以難過完了,還是重新收拾好,繼續往前走。」

楊惠姍說,以前張毅還在的時候,經營事務多由他負責,自己只要專注在技術和創作就好,「即使不拍電影,他和我還是一個導演、一個演員。」如今張毅雖然不在了,「但他已經寫好了劇本,我們只要繼續把戲拍下去就好。」

從不同風格的店面設計、到推出手工皂等更貼近生活的新產品,都是楊惠姍近年嘗試的創新或改變。她也逐漸學著放手,開始培養讓下一代接班者獨當一面。過去琉璃工房的的核心團隊,就像是一個大家庭,「現在我要他們不能再什麼事都來問爸爸媽媽了。」楊惠姍笑說。

雖說將經營逐漸交棒,張毅不在之後,很多事情仍然必須由楊惠姍自己處理,特別是對外的發言、受訪,「這對我來說真的是很大的挑戰,但也只能硬著頭皮做了。」楊惠姍鼓起勇氣,接下過去最害怕的演講、發表活動,也就這麼關關難過關關過。

「既然生命給我功課,我就努力把它做好。」對楊惠姍來說,做什麼事和年齡無關,直到做不動為止,只要學習不斷延續,生命就不會空虛。

她也認為,所謂珍惜當下,就是把每一個當下都做到最好。如此累積許多好的當下之後,自然就具備了好的智慧和能力。面對將來的各種因緣展開,就可以從容應對,每個當下都不會是船過水無痕。「就算不盡完美,但曾經走過,也就了無遺憾。」

(原文刊載自《50+》;本文獲授權轉載;內容僅反映作者觀點,不代表本社立場。)

延伸閱讀

☞「不要讓不快樂,成了日子最重要的顏色」,琉璃工房創辦人張毅分享讓自己快樂從「低下頭」開始

50歲後還不錯!用新的方法,創造自己的理想老後

想知道更多熟齡新思維、新活動?

➡加入50+LINE https://pse.is/LZUDE

➡加入50+FB https://pse.is/M7MPS 每日資訊不漏接!