解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

高希均教授新作《打造台灣軟實力之島》回憶,孫運璿從交通部長、經濟部長到行政院長,他成功地克服了退出聯合國、石油風暴、中日斷交、中美斷交等的衝擊,又克服了重重困難,完成了十大建設;又積極推動「六年經建計畫」,完成12項建設;此刻再來回顧新竹科學園區的啟用與積體電路投資的推動,更產生了深遠的影響。

※本文擷取自高希均教授新作《打造台灣軟實力之島(五冊)》之《學習:閱讀傑出人物》

1990年的4月,《經濟日報》上出現一個邊欄,標題是:「李總統:立足台灣、胸懷大陸;孫運璿:充實台灣、協助大陸;高希均:改善台灣、轉變大陸」。

邊欄中的頭三段文字是這樣寫的:

政府大陸政策的遲緩,不僅早已引起企業界的不耐,目前連「立足台灣、胸懷大陸」的指導口號,也遭到來自朝野的不同質疑。

在日前召開的國際企業領袖高峰圓桌會議上,經濟學者高希均表示,政府現階段「立足台灣、胸懷大陸」的口號,不僅過分浪漫、抽象,也十分消極;他建議應改為「改善台灣、轉變大陸」,以示更主動積極的態度,促使大陸走向自由市場經濟體制。

高希均並建議,孫運璿、李國鼎、蔣彥士等早期指導台灣經濟發展的政策者,應辭掉總統府資政、顧問的職位,以個人身分前往大陸指導他們發展經濟,必可獲得很大的回響。

對於高希均的建議,在座的孫運璿、李國鼎並未給予正面答覆;不過孫運璿表示不能同意高希均「改善台灣、轉變大陸」的口號,他主張應改為「充實台灣、協助大陸」較為適切。

這段報導以這兩句話結束:「面對孫運璿慣有的堅定口吻,屬後輩的高希均只得苦笑地點頭稱是。」

湊巧的是,當時撰述這篇評論的年輕記者康文炳,現在剛好是我們《30》雜誌的總編輯。

16年後來看孫資政的8個字,依然覺得他的雄心壯志,只是「充實」台灣的迫切性愈來愈大,「協助」大陸的可能性愈來愈低。

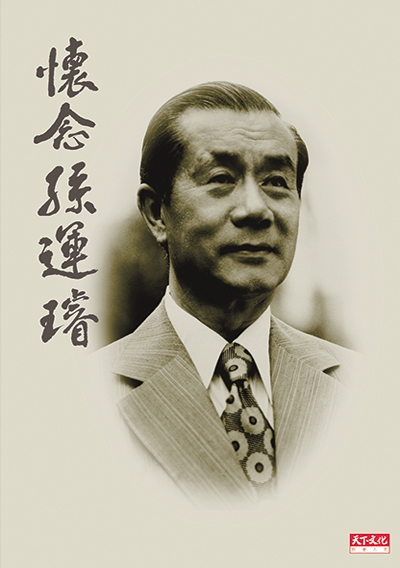

《懷念孫運璿》,天下文化出版。

在孫資政去世一年、經國先生去世17年之後,在此刻的台灣,看到台灣經濟的沉淪,我們只能淡淡地說:「他們已經打過了一場美好的仗。」陪他們一起打過這場仗的尹仲容、俞國華、李國鼎等前輩也都先後而去。

從全球視野及台灣經濟發展來看,我們應當把經國先生主持財經大計(1969~1987)的年代,稱為台灣經濟的「黃金年代」。

這個年代有6項特色:

因此,台灣經濟享有了令人稱讚的「經濟奇蹟」:成長率高、失業率低;財政赤字減少,外匯存底增加;貧富差距縮小,教育機會擴大。

在「黃金年代」時期,從1967~1984年,扮演關鍵角色的,即是孫運璿先生。在這一年代中,他先後擔任了3年交通部長、9年經濟部長與6年行政院長。

近月來讀到了三本重要人物的書稿。他們都是半世紀以來對台灣社會有重大貢獻的人物。他們分別是:

如果半世紀以來的台灣沒有這些人物的貢獻,台灣的能見度與重要性早就消失了。

1990年代後,台灣為了追求民主與選舉,付出了慘重的代價,因為台灣人民並沒有獲得優質的民主與公平的選舉;過程中卻犧牲了社會凝聚力、民間生命力與政府公信力。

在意識型態主導與兩岸無法三通的限制下,公共政策的資源錯置了,民間的投資萎縮了,台灣的前景模糊了。

整個台灣陷入了全面空轉那就是美國與歐洲商會所共同指出的:「台灣經濟已經完全失去了競爭力!」歐洲商會在其年度藍皮書中坦率地指出:「現在不解除兩岸管制,將有愈來愈多的歐商撤出台灣市場。」

今天的台灣面臨如此重大的衰敗,就更使人想起處理過國家多重危機以及創造過國家新契機的孫資政。

孫資政從基層工程師做到行政院長;光復後來台,他是一個32歲的年輕台電工程師,帶領台電人在五個月內,使全台80%用戶恢復用電,粉碎了日本人「台灣黑暗」的譏諷;年輕時的表現就預告了他日後的成就。

從交通部長、經濟部長到行政院長,他成功地克服了退出聯合國、石油風暴、中日斷交、中美斷交等的衝擊,又克服了重重困難,完成了十大建設;又積極推動「六年經建計畫」,完成12項建設;此刻再來回顧新竹科學園區的啟用與積體電路投資的推動,更產生了深遠的影響。

細察這17年的貢獻,或許可以歸納成一條法則:那就是孫資政的工程師性格,使他變成了受到全民尊敬的政治家。

尹仲容、李國鼎、趙耀東等這些擁有科技或工程背景的財經首長,也都有類似的特點。歐晉德先生在《懷念孫運璿》當中的〈現代工程師的標竿〉一文中,有一段深刻的觀察:

孫先生的一生,不論是在民間或政府任職,皆可看出其具備工程人應有的縝密思考、腳踏實地、講求數據,著重分析、擅長規畫的素養,更清楚地可見其專業之思考邏輯融入施政謀略上,由概念雛形、分析個案利弊、擬訂可行方案、建立制度列入追蹤管考,這一套循序漸進的治國之道,無不彰顯其工程師的特質。

讓我把孫先生的工程師性格再做進一步的引伸。這個性格反映在他擔任行政院長任內,就展現了政治家的風範:

或許唯一的遺憾,即是那個年代的孫院長,正如他以後常說的:沒有時間兼顧到文化的發展。

任何一位首長,擁有其中幾項特質時,就已會受人稱讚;孫院長則在6年院長任內把這6項特質發揮得淋漓盡致。因此他同時獲得了經國先生的信賴與器重,以及全國各界的尊敬與推崇。

這正是追隨他多年的徐立德先生,在序中的第一段話:

有典範的社會,才有希望。典範的價值,超越意識型態、地域、族群等等的限制;超越的層面愈廣、愈深,典範的價值就愈高、愈久遠。孫資政運璿先生,正是今日台灣社會稀有的典範。

當工程師性格與政治家風範融合時,我們就看到了孫院長的無私與大度,孫院長的魄力與執著,孫院長的遠見與願景,孫院長的政績與聲譽。孫院長就成為了50年來,台灣第一位擁有工程師性格的政治家。

2007年3月